二战以后,人口迁移的流向发生的变化是()A、美洲由净迁入区变为净迁出区B、北美洲由净迁出区变为净迁入区C、欧洲由净迁出区变为净迁入区D、亚洲由净迁出区变为净迁入区

题目

二战以后,人口迁移的流向发生的变化是()

- A、美洲由净迁入区变为净迁出区

- B、北美洲由净迁出区变为净迁入区

- C、欧洲由净迁出区变为净迁入区

- D、亚洲由净迁出区变为净迁入区

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

简述二战以后德国民法的发展变化。

正确答案: 1.婚姻家庭方面,废除了一切与夫妻之间平等原则相抵触的规定,强调“男女享有同等的权利”

2.契约法方面,广泛运用民法中的“一般性条款”通过司法解释使其适应新的的民事法律关系。司法机构凭借“善良风俗”、“诚实信用”、“交易惯例”这类没有准确含义的条款用来开创和适应新的原则,以限制契约自由

3.侵权行为的责任原则方面,在原有过失责任原则的基础上增加了严格责任原则,并在国家和垄断资本承担的责任转移到社会和分散在劳动者身上。

第2题:

日本外交二战后发生了怎样的变化?

正确答案: (1)战后初期的追随外交。

(2)50年代末至60年代的“经济外交”。

(3)70年代的“多边自主外交”。

(4)争做政治大国。

第3题:

水流的去向称为流向。在潮流河段,流向随潮汐的涨退而发生变化。

此题为判断题(对,错)。

正确答案:√

第4题:

二战后,劳务输出成为国际人口迁移的特点。

正确答案:正确

第5题:

关于人口迁移的说法,正确的是()

- A、国际人口迁移是指发生在不同国家之间的人口迁移

- B、国内人口迁移只指发生在一个国家内省于省之间的人口迁移

- C、外出旅游,购物等发生的人口移动也属于人口迁移

- D、国内人口迁移仅指由农村迁向城市的人口移动

正确答案:A

第6题:

二战后国际人口迁移的主要流向是()

- A、从西亚流向非洲

- B、从亚洲流向拉美

- C、从拉美流向北美

- D、从欧美流向非洲

正确答案:C

第7题:

二战后,世界人口迁移的特点主要有()。

- A、世界性国际人口迁移又爆发了新的高潮

- B、国际难民数量增多,持续时间长

- C、劳务输出逐渐成为国际人口迁移的主要形式

- D、欧洲成为最大的移民迁入地区

正确答案:B,C

第8题:

高中地理《人口的迁移》

一、考题回顾

题目来源:5月19日 上午 湖北省武汉市 面试考题

试讲题目

1.题目:人口的迁移

2.内容:

所谓人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生改变。随着社会经济的发展,人口迁移已成为一种普遍现象。人口迁移按照是否跨越国界可分为国际人口迁移和国内人口迁移。

国际人口迁移是指人口跨国界并改变住所达到一定时间(通常为1年)的迁移活动。19世纪以前,国际人口迁移的总特点是以集团性、大批的移民为主。例如15—16世纪,欧洲进行殖民主义扩张,引发了7000多万欧洲人迁移到以美洲和大洋洲为主的国家和地区,这些人口迁移在客观上开发了新大陆、传播了工业文明,也改变了人种的空间分布。

第二次世界大战以后,国际人口迁移表现出新的特点:人口从发展中国家流向发达国家;定居移民减少,短期流动的人口增多,欧洲由人口迁出地区变为人口迁入地区,主要是西欧经济发展较快,吸引了大量移民;拉丁美洲由人口迁入地区变为迁出地区,大量人口流向美国,加拿大和西欧。20世纪70年代以来,西亚和北非石油输出国也从境外招募了大批外籍人员。

国内人口迁移是指在一国范围内,人口从一个地区向另一个地区移居的现象,我国古代的人口迁移,深受统治者及其行政力量的束博,由于自给自足的农业经济的,频繁的战争以及自然灾害等影响,人民难以维持安居乐业,不得不背井离乡大批迁移。

新中国成立以来,我国的国内人口迁移大致可以分为两个阶段。从新中国成立到20世纪80年代中期,由于国家实行计划经济体制和严格的户籍管理制度,国内人口迁移主要是有计划,有组织地进行,20世纪80年代中期以来,受国家改革开放政策的影响,人口迁移的流量增大,流向也发生了明的变化。

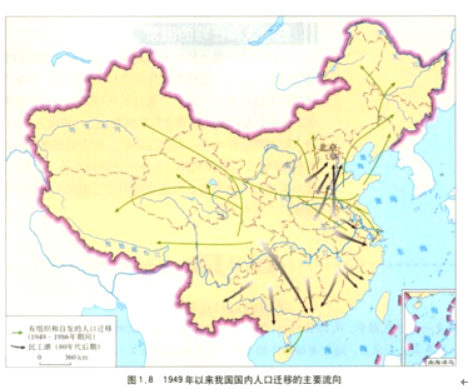

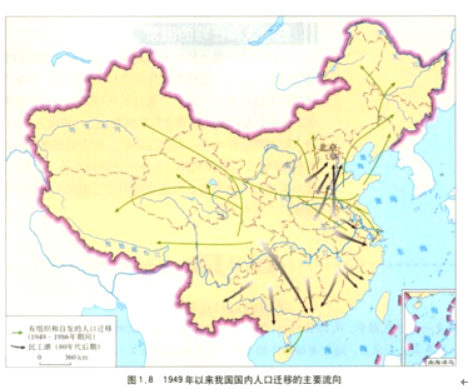

读图思考:新中国成立到1986年与20世纪80年代中期以来比,我国人口迁移的主要流向有什么变化?随着社会经济的发展、贸易的往来和交通条件的日益便利,我国的人口迁移不仅数量增加,而且频率加快,使各地区人们的交往更加密切。人口迁移在调节人口空间分布和人才余缺,加强民族融合和文化交流,促进经济发展和缩小地区差异等很多方面发挥着重要作用。

活动

(1)你的祖籍在哪里?如果你的家庭有跨省界(国界)移动的历史,请说一说每一次移动给家庭带来的影响。

(2)近年来,我国有一些科技人员、工人、农民迁往东南沿海地区定居,这些人口迁移对迁出地和迁入地产生的影响是否相同?为什么?

3.基本要求:

(1)要求配合教学内容有适当的板书设计。

(2)教学中要有学生参与的环节。

(3)试讲时间在10分钟之内。

(4)讲清楚人口迁移的影响。

答辩题目

1.新中国以后和改革开放以后我国人口迁移的主要原因分别是什么?

2.《普通高中地理课程标准(实验)》教学建议中要求发展学生的批判性思维和创新思维,谈谈如何达到课程标准的要求。

一、考题回顾

题目来源:5月19日 上午 湖北省武汉市 面试考题

试讲题目

1.题目:人口的迁移

2.内容:

所谓人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生改变。随着社会经济的发展,人口迁移已成为一种普遍现象。人口迁移按照是否跨越国界可分为国际人口迁移和国内人口迁移。

国际人口迁移是指人口跨国界并改变住所达到一定时间(通常为1年)的迁移活动。19世纪以前,国际人口迁移的总特点是以集团性、大批的移民为主。例如15—16世纪,欧洲进行殖民主义扩张,引发了7000多万欧洲人迁移到以美洲和大洋洲为主的国家和地区,这些人口迁移在客观上开发了新大陆、传播了工业文明,也改变了人种的空间分布。

第二次世界大战以后,国际人口迁移表现出新的特点:人口从发展中国家流向发达国家;定居移民减少,短期流动的人口增多,欧洲由人口迁出地区变为人口迁入地区,主要是西欧经济发展较快,吸引了大量移民;拉丁美洲由人口迁入地区变为迁出地区,大量人口流向美国,加拿大和西欧。20世纪70年代以来,西亚和北非石油输出国也从境外招募了大批外籍人员。

国内人口迁移是指在一国范围内,人口从一个地区向另一个地区移居的现象,我国古代的人口迁移,深受统治者及其行政力量的束博,由于自给自足的农业经济的,频繁的战争以及自然灾害等影响,人民难以维持安居乐业,不得不背井离乡大批迁移。

新中国成立以来,我国的国内人口迁移大致可以分为两个阶段。从新中国成立到20世纪80年代中期,由于国家实行计划经济体制和严格的户籍管理制度,国内人口迁移主要是有计划,有组织地进行,20世纪80年代中期以来,受国家改革开放政策的影响,人口迁移的流量增大,流向也发生了明的变化。

读图思考:新中国成立到1986年与20世纪80年代中期以来比,我国人口迁移的主要流向有什么变化?随着社会经济的发展、贸易的往来和交通条件的日益便利,我国的人口迁移不仅数量增加,而且频率加快,使各地区人们的交往更加密切。人口迁移在调节人口空间分布和人才余缺,加强民族融合和文化交流,促进经济发展和缩小地区差异等很多方面发挥着重要作用。

活动

(1)你的祖籍在哪里?如果你的家庭有跨省界(国界)移动的历史,请说一说每一次移动给家庭带来的影响。

(2)近年来,我国有一些科技人员、工人、农民迁往东南沿海地区定居,这些人口迁移对迁出地和迁入地产生的影响是否相同?为什么?

3.基本要求:

(1)要求配合教学内容有适当的板书设计。

(2)教学中要有学生参与的环节。

(3)试讲时间在10分钟之内。

(4)讲清楚人口迁移的影响。

答辩题目

1.新中国以后和改革开放以后我国人口迁移的主要原因分别是什么?

2.《普通高中地理课程标准(实验)》教学建议中要求发展学生的批判性思维和创新思维,谈谈如何达到课程标准的要求。

答案:

解析:

二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

【视频引入】播放一段我国“民工潮”和“春运”的画面,导入新课。

环节二:新课教学

1.人口的迁移的概念

【设问】“民工潮”和“春运”等,这些人的移动是人口流动,还是人口迁移?请学生阅读课文P8该部分的第一自然段并思考:

(1)什么是人口迁移?

(2)人口迁移应满足什么条件?

(3)周围有哪些现象属于人口迁移?

学生回答,教师总结:

(1)人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生变化。

(2)人口迁移必须满足三个条件:

①居住地的改变;

②改变居住地持续的时间(通常1年以上);

③必须跨越一定的行政界限。

(3)读书或分配工作离开家乡的大学生、到中国来工作的外国人等都属于人口迁移。

【展示图片】“大批卢旺达难民向国外迁移”,“涌至广东打工的人口”。

设置疑问:以上两张图片中,第二张图片为什么不属于人口迁移?

教师总结:人口流动是指人口短期离开原居住地后又有往返的现象。

2.人口的迁移的分类

【教师讲解】人口迁移的分类。按地理范围分:国际和国内人口迁移;按迁移方向分:城市和农村互迁。

活动一:国际人口迁移。

【展示图片】教师出示图片“15—19世纪的世界人口大迁移”、“第二次世界大战以后的人口迁移”,阅读图片,并自学课文第四自然段回答下列问题:

(1)什么是国际人口迁移?(国际人口迁移是指人口跨国界并改变住所达到一定时间(通常为一年)的迁移活动)

(2)国际人口迁移的两个阶段、迁移特点、迁出(入)地、迁移原因及其意义。

活动二:国内人口迁移。

【展示图片】出示图片“1949年以来我国国内人口迁移的主要流向”,阅读图片,并自学课文内容回答下列问题:

(1)什么是国内人口迁移?(国内人口迁移是指在一国范围内,人口从一个地区向另一个地区移居的现象)

(2)国内人口迁移的阶段、迁移原因、迁移方式、迁移方向、迁移规模、迁移目的等。

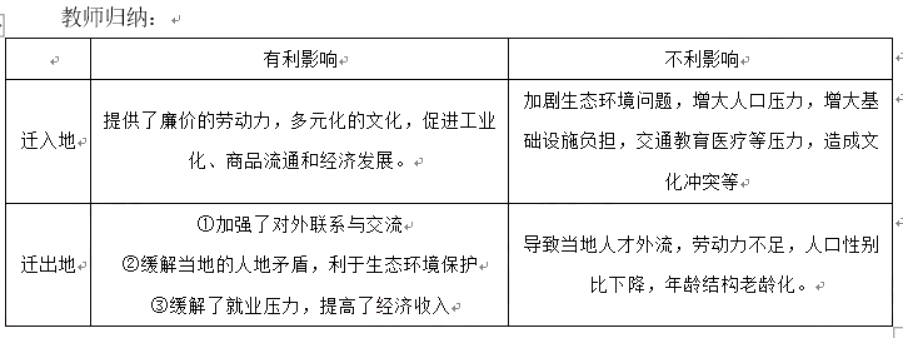

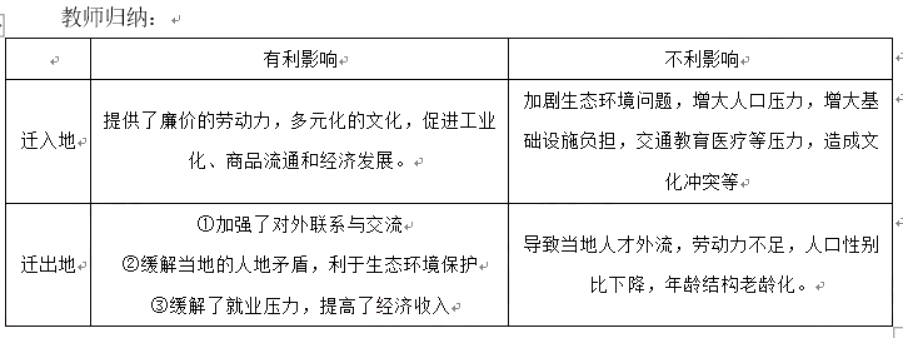

【承转】随着我国社会经济不断发展,现在人口流动和人口迁移现象很普遍。那么,人口迁移对我国迁出地和迁入地分别产生什么意义呢?

3.人口迁移的影响

【活动】阅读课本P9活动,回答问题。

(1)你的祖籍在哪里?如果你的家庭有跨省界(国界)移动的历史,请说一说每一次移动给家庭带来的影响。(学生回答,教师评价)

(2)近年来,我国有一些科技人员、工人、农民迁往东南沿海地区定居。这些人口迁移对迁出地和迁入地产生的影响是否相同?为什么?

环节三:小结作业

研究性学习──为什么现在这么多人向国外移民?

课下利用网络资源搜集材料进行分析:为什么现在这么多人向国外移民,有哪些因素会影响人口的迁移?

【板书设计】

人口的迁移

一、人口的迁移的概念

二、人口的迁移的分类

三、人口迁移的影响

【答辩题目解析】

1.新中国以后和改革开放以后我国人口迁移的主要原因分别是什么?

【参考答案】

新中国成立以后的人口迁移主要有以下几种情况:(1)安置失业人员和闲散劳动力的人口迁移;(2)支援新开发工业基地建设的人口迁移;(3)移民垦荒支援边疆建设农林牧业新基地的人口迁移;(4)高等学校搬迁、招生和分配的人口迁移;(5)新修水利和水库库区移民而引起的人口迁移;(6)压缩城市人口规模而引起的人口迁移;(7)少量的自发迁移。

改革开放以后人口流动主要是自发性的,其目的主要是务工和经商。同时,因学习、培训和分配工作的迁移人数也逐步增多。在这一时期变化较大的还有一点:原先有些人口迁移的净迁出地区,开始变为净迁入地区,如上海市。

2.《普通高中地理课程标准(实验)》教学建议中要求发展学生的批判性思维和创新思维,谈谈如何达到课程标准的要求。

【参考答案】

(1)可以采用让学生接触各种不同观点、对问题展开辩论、鼓励学生在学习过程中大胆提出自己的看法等方法,逐步培养学生的批判性思维和创新思维。教材内容设计成一系列有内在联系的问题,培养学生的创新思维。

(2)地理设计也是一种可以尝试的学习活动。常见的设计主题如土地利用、城乡规划、交通规划、工业区选址、某个环境问题的解决方案等。

(3)设计具有探究性的问题,激活学生创新思维。如在“全球变暖”的教学中,教材指出“全球变暖,会对全球生态环境和社会经济发生重大影响”,教师可对此提出不能从课本中直接找到答案的富有探究性的问题,让学生去思考和探讨。

(4)设置错误引导学生大胆质疑,激发学生批判精神和创新思维。教师可对一些关键性的问题故意设错,引导学生去发现,并纠正。如“地球自转的地理意义”一节有“地球自转产生了昼夜更替现象”这样的命题,对此教师可设计“没有地球自转,地球就没有昼夜更替”的错误命题,让学生去判断正确与否,最后学生认识到地球没有自转也有昼夜更替,只不过是一年只有一次昼夜更替。

【教学过程】

环节一:导入新课

【视频引入】播放一段我国“民工潮”和“春运”的画面,导入新课。

环节二:新课教学

1.人口的迁移的概念

【设问】“民工潮”和“春运”等,这些人的移动是人口流动,还是人口迁移?请学生阅读课文P8该部分的第一自然段并思考:

(1)什么是人口迁移?

(2)人口迁移应满足什么条件?

(3)周围有哪些现象属于人口迁移?

学生回答,教师总结:

(1)人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生变化。

(2)人口迁移必须满足三个条件:

①居住地的改变;

②改变居住地持续的时间(通常1年以上);

③必须跨越一定的行政界限。

(3)读书或分配工作离开家乡的大学生、到中国来工作的外国人等都属于人口迁移。

【展示图片】“大批卢旺达难民向国外迁移”,“涌至广东打工的人口”。

设置疑问:以上两张图片中,第二张图片为什么不属于人口迁移?

教师总结:人口流动是指人口短期离开原居住地后又有往返的现象。

2.人口的迁移的分类

【教师讲解】人口迁移的分类。按地理范围分:国际和国内人口迁移;按迁移方向分:城市和农村互迁。

活动一:国际人口迁移。

【展示图片】教师出示图片“15—19世纪的世界人口大迁移”、“第二次世界大战以后的人口迁移”,阅读图片,并自学课文第四自然段回答下列问题:

(1)什么是国际人口迁移?(国际人口迁移是指人口跨国界并改变住所达到一定时间(通常为一年)的迁移活动)

(2)国际人口迁移的两个阶段、迁移特点、迁出(入)地、迁移原因及其意义。

活动二:国内人口迁移。

【展示图片】出示图片“1949年以来我国国内人口迁移的主要流向”,阅读图片,并自学课文内容回答下列问题:

(1)什么是国内人口迁移?(国内人口迁移是指在一国范围内,人口从一个地区向另一个地区移居的现象)

(2)国内人口迁移的阶段、迁移原因、迁移方式、迁移方向、迁移规模、迁移目的等。

【承转】随着我国社会经济不断发展,现在人口流动和人口迁移现象很普遍。那么,人口迁移对我国迁出地和迁入地分别产生什么意义呢?

3.人口迁移的影响

【活动】阅读课本P9活动,回答问题。

(1)你的祖籍在哪里?如果你的家庭有跨省界(国界)移动的历史,请说一说每一次移动给家庭带来的影响。(学生回答,教师评价)

(2)近年来,我国有一些科技人员、工人、农民迁往东南沿海地区定居。这些人口迁移对迁出地和迁入地产生的影响是否相同?为什么?

环节三:小结作业

研究性学习──为什么现在这么多人向国外移民?

课下利用网络资源搜集材料进行分析:为什么现在这么多人向国外移民,有哪些因素会影响人口的迁移?

【板书设计】

人口的迁移

一、人口的迁移的概念

二、人口的迁移的分类

三、人口迁移的影响

【答辩题目解析】

1.新中国以后和改革开放以后我国人口迁移的主要原因分别是什么?

【参考答案】

新中国成立以后的人口迁移主要有以下几种情况:(1)安置失业人员和闲散劳动力的人口迁移;(2)支援新开发工业基地建设的人口迁移;(3)移民垦荒支援边疆建设农林牧业新基地的人口迁移;(4)高等学校搬迁、招生和分配的人口迁移;(5)新修水利和水库库区移民而引起的人口迁移;(6)压缩城市人口规模而引起的人口迁移;(7)少量的自发迁移。

改革开放以后人口流动主要是自发性的,其目的主要是务工和经商。同时,因学习、培训和分配工作的迁移人数也逐步增多。在这一时期变化较大的还有一点:原先有些人口迁移的净迁出地区,开始变为净迁入地区,如上海市。

2.《普通高中地理课程标准(实验)》教学建议中要求发展学生的批判性思维和创新思维,谈谈如何达到课程标准的要求。

【参考答案】

(1)可以采用让学生接触各种不同观点、对问题展开辩论、鼓励学生在学习过程中大胆提出自己的看法等方法,逐步培养学生的批判性思维和创新思维。教材内容设计成一系列有内在联系的问题,培养学生的创新思维。

(2)地理设计也是一种可以尝试的学习活动。常见的设计主题如土地利用、城乡规划、交通规划、工业区选址、某个环境问题的解决方案等。

(3)设计具有探究性的问题,激活学生创新思维。如在“全球变暖”的教学中,教材指出“全球变暖,会对全球生态环境和社会经济发生重大影响”,教师可对此提出不能从课本中直接找到答案的富有探究性的问题,让学生去思考和探讨。

(4)设置错误引导学生大胆质疑,激发学生批判精神和创新思维。教师可对一些关键性的问题故意设错,引导学生去发现,并纠正。如“地球自转的地理意义”一节有“地球自转产生了昼夜更替现象”这样的命题,对此教师可设计“没有地球自转,地球就没有昼夜更替”的错误命题,让学生去判断正确与否,最后学生认识到地球没有自转也有昼夜更替,只不过是一年只有一次昼夜更替。

第9题:

简述二战后国际人口迁移的主要特点。

正确答案:世界性的国家人口迁移已经接近尾声;外籍工人逐渐成为人口在国际间移动的主要形式;国际难民数量增多,持续时间长;发展中国家智力外流;人口迁移的流向表现为:欧洲称为人口净迁出区变为净迁入区,拉美则相反,北美洲和大洋洲仍是最大的迁入区。

第10题:

试述二战后中央银行发生了哪些变化。

正确答案: 第二次世界大战后,各国为了稳定货币、筹集资金,都以货币信用政策作为干预再生产过程和调节国民经济生活的主要杠杆。负有制定和执行货币政策重要职责的中央银行在二战后发生以下几个方面的深刻变化:

(1)由一般货币发行向国家垄断发行转化。第二次世界大战后,各国对中央银行的认识有所深化,从而强化了对它的控制。这大大加快了中央银行的国有化进程,由此实现了中央银行由一般的发行银行向国家垄断发行即真正的发行银行转化。

(2)由代理政府国库款项收支向政府的银行转化。随着中央银行国有化进程的加快,中央银行对国家负责,许多国家的银行法规明确规定了中央银行作为政府代理的身份,从而实现了中央银行向政府银行的转化。

(3)由集中保管准备金向银行的银行转化。进入20世纪中叶,中央银行在整个金融体系中的地位日趋提高,它逐步放弃了对企业家的信用关系,改变为与商业银行和国家政府发生信用关系。由于商业银行都在发行银行有存款,所以各商业银行之间的清算业务也通过发行银行来办理。同时,各商业银行在资金短缺时,可以在发行银行取得信用支持,使中央银行成为最终的信用支持者。中央银行不与普通商业银行争利益,行使管理一般银行的职能并成为金融体系的中心机构,这标志着它向银行的银行转化。

(4)由货币政策的一般运用向综合配套运用转化。中央银行的货币政策离不开一个国家经济发展的总目标,在具体运用中大大加强并注重其综合功能的发挥,即由过去的一般性运用向综合配套运用转化。

(5)各国中央银行的金融合作加强。随着各国商品经济和国际贸易的发展,为保证各国国际收支平衡和经济稳定,各国中央银行为了共同抵御风险,加强金融监管,彼此之间的合作越来越紧密。