如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

形成自然旅游资源的本底是()。

A、地球圈层结构

B、地质构造和地质作用

C、地域组合和分异规律

D、地球的水文特征

参考答案:B

第2题:

简述地球起源与圈层分异假说。

正确答案: ①46亿年前从太阳星云中分化形成原始地球,温度较低,轻重元素浑然一体,尚无圈层分异。

②原始地球一旦形成,有利于吸集更多星子使体积和重量迅速增加,同时因重力分异、放射性元素蜕变和星体撞击而增温。

③原始地球内部达到熔融状态时,亲铁元素比重大而下沉形成铁镍地核,亲石元素上浮组成地幔和地壳。更轻的液态和气态成分,通过火山喷发溢出地表形成原始大气圈、水圈。

④地球初始圈层分异的时间约在42亿年前。

第3题:

有效市场假说(Efficient markets hypothesis)

参考答案:

根据这一假设,投资者在买卖股票时会迅速有效地利用可能的信息.所有已知的影响一种股票价格的因素都已经反映在股票的价格中,因此根据这一理论,股票的技术分析是无效的。(这个假设有三种形式。)

第4题:

简述地球内部圈层划分方案和主要依据。

正确答案: 研究地球内部圈层结构主要依靠地球物理等间接方法。利用地球物理资料来推断地球内部物质成分、物理状态和性质。天然地震波传播的方向与速度资料表明地球内部物质具有显著的纵、横向的非均匀性质。尤其是纵向上,在几个深度上波速有明显的变化,说明地球内部物质的同心圈层结构。

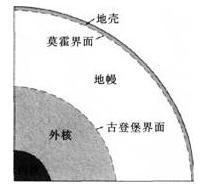

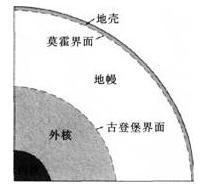

根据地球内部存在的莫霍与古登堡两个不连续界面,将地球内部分为三大圈层,即地壳、地幔和地核。在根据次级界面,把地幔分为上地幔和下地幔。地核分为外核、过渡带和内核。

第5题:

固体地球可划分几个一级圈层?简述划分的依据及各圈层的特征。

正确答案: 固体地球可划分为三个一级圈层:地壳、地幔和地核。

依据:地震波传播速度的变化。

各圈层的特征:

地壳:

1、位于莫霍面以上,是固体地球的最外一圈,由固体岩石组成

2、分为大陆型和大洋型,大陆地壳较厚,平均厚35km,具双层结构(硅铝层和硅镁层),内部构造复杂,形成年代古老。大洋地壳较薄,平均厚6km,缺失硅铝层,仅有硅镁层

地幔:

1、莫霍面以下到古登堡面以上的圈层,其深度从地壳下界到2900km处

。2、根据地震波变化情况,以1000km深度为界分为上地幔和下地幔

3、上地幔又称橄榄岩层或榴辉岩层,在上地幔深约60-250km范围内存在软流圈

4、1000km-2900km之间的部分叫下地幔

5、上地幔和下地幔对于地震波的传播有一共同特点,即纵波和横波都能通过,而且速度比地壳大得多。因此认为地幔的硬度比钢还大,应属固态物质

地核:

1、2900km直到地心部分称为地核,古登堡面把其与地幔分开

2、地核分为外核、过渡层和内核。外核是液态,过渡层是液态开始向固态过渡,内核为固体

3、纵波速度从13.64km/s下降到8.1km/s,而横波消失

第6题:

绘制地球的内部圈层示意图,注明圈层名称和界限,并简述其在地理教学中的教学意义。(12分)

答案:

解析:

(1)

(2)绘制地球的内部圈层示意图在地理教学中的意义主要有以下几点:~

①简单明了。重点突出~

地球圈层结构涉及知识点相对较多,以文字形式呈现往往会显得纷杂凌乱,不容易在学生脑海中形成具象的概念。而通过教师讲课时在黑板上画出来的示意图呈现相关知识点,则相对来说内容简单,分层原理、分层界线、各层级名称都可以得到呈现,重点突出,区别明显,学生一目了然。~

②加强直观教学,激发学生学习的兴趣~

这部分的知识点主要为记忆的内容,理解内容较少,对于学生来说,相对较为枯燥,而在本部分的教学过程中运用黑板简图,可以边讲边画,还可以让学生根据教师的画法,自己进行练习。一方面有利于引导学生集中注意力,增加学生的学习兴趣;另一方面结合简图,重点突出,且较为形象,有利于学生记忆。~

③激发学生的想象力,培养地理思维能力~

示意图可以将地球圈层划分的相关知识点都鲜明地反映、添加在其中,使学生易于理解,并可以激发想象,从而达到培养地理思维能力的目的。~

④板图可增加课堂的美感,树立教师的威信~

教师在课堂上边讲边画的熟练的绘画技巧和扎实的基本功,再加上不同地理事物颜色的协调和一些简单漂亮的板画点缀。同时配合优美的讲述使小小的讲台变成一个教师表现自己才华的舞台。一堂课下来教师的出色“表演”会给学生留下美好的印象。学生在这样的气氛中学习,简直是一种精神享受。教师的威信也得以在学生中树立起来。

(2)绘制地球的内部圈层示意图在地理教学中的意义主要有以下几点:~

①简单明了。重点突出~

地球圈层结构涉及知识点相对较多,以文字形式呈现往往会显得纷杂凌乱,不容易在学生脑海中形成具象的概念。而通过教师讲课时在黑板上画出来的示意图呈现相关知识点,则相对来说内容简单,分层原理、分层界线、各层级名称都可以得到呈现,重点突出,区别明显,学生一目了然。~

②加强直观教学,激发学生学习的兴趣~

这部分的知识点主要为记忆的内容,理解内容较少,对于学生来说,相对较为枯燥,而在本部分的教学过程中运用黑板简图,可以边讲边画,还可以让学生根据教师的画法,自己进行练习。一方面有利于引导学生集中注意力,增加学生的学习兴趣;另一方面结合简图,重点突出,且较为形象,有利于学生记忆。~

③激发学生的想象力,培养地理思维能力~

示意图可以将地球圈层划分的相关知识点都鲜明地反映、添加在其中,使学生易于理解,并可以激发想象,从而达到培养地理思维能力的目的。~

④板图可增加课堂的美感,树立教师的威信~

教师在课堂上边讲边画的熟练的绘画技巧和扎实的基本功,再加上不同地理事物颜色的协调和一些简单漂亮的板画点缀。同时配合优美的讲述使小小的讲台变成一个教师表现自己才华的舞台。一堂课下来教师的出色“表演”会给学生留下美好的印象。学生在这样的气氛中学习,简直是一种精神享受。教师的威信也得以在学生中树立起来。

第7题:

泛生粒假说(pangenesis-hypothesis)

正确答案: 是达尔文1868年提出的遗传假说,认为生物体中存在一种泛生粒,子代获得了这种可遗传的泛生粒后即可表现出某种形状。实际上是支持马克的获得性遗传学。

第8题:

关于地球的起源目前流行的看法是什么假说()

A、太阳星云分异说

B、俘获假说

C、潮汐假说

D、槽台学说

参考答案:A

第9题:

地球的地幔层指的是()

- A、地球上圈层与下圈层

- B、地圈层和幔圈层

- C、没听说过地幔概念

- D、莫霍面以下至古登堡面之间的圈层

正确答案:D

第10题:

简述地球内部圈层的划分依据及各圈层之间的特点是什么?

正确答案: 根据莫霍面和古登堡面,可将地球内部分为三个Ⅰ级圈层:地壳、地幔、地核。地壳是莫霍面以上的地球表层。其厚度变化在5-70km之间。其中大陆地区厚度较大,平均约为33km;大洋地区厚度较小,平均约7km;总体的平均厚度约16km。地壳物质的密度一般为

2.6-2.9g/cm3。地幔是莫霍面与古登堡面之间的一个巨厚圈层。其厚度约2850km。平均密度为4.5g/cm3。根据次级界面可分为上地幔和下地幔。上地幔:从莫霍面至地下1000km,平均密度为3.5g/cm3,成分主要为含铁镁质较多的超基性岩。下地幔:地下1000km至古登堡面之间,平均密度增大为5.1g/cm3,成分仍为含铁镁质的超基性岩,但铁质的含量增加。地核是古登堡面以下地心的一个球体。半径为3480km。地核的密度达9.98~12.5g/cm3。其成分以铁镍物质为主.根据其状态可分为外核和内核。外核:物态为液态,其成分除铁镍外,可能还有碳、硅和硫;内核:物态为固态,其成分为铁镍物质。