有一位老师在教学结尾的时候说:“好的,同学们,我们这节水彩课就讲到这里,请同学们课后完成一幅关于水果的水彩画,下节课对大家的作品进行点评”。这种类型的结尾属于()A、总结性结尾B、交代性结尾C、启发性结尾D、悬念性结尾

题目

有一位老师在教学结尾的时候说:“好的,同学们,我们这节水彩课就讲到这里,请同学们课后完成一幅关于水果的水彩画,下节课对大家的作品进行点评”。这种类型的结尾属于()

- A、总结性结尾

- B、交代性结尾

- C、启发性结尾

- D、悬念性结尾

相似问题和答案

第1题:

某老师在《赠汪伦》的教学中,老师组织了一场“表演”。师:“同学们,今天我们上《赠汪伦》一课,谁想表演李白和汪伦离别时的情况呢?”同学们纷纷举手,并有两位同学上来表演,他们模仿古人的模样,用手捋胡子,边念《赠汪伦》的诗。这种新奇的表演让老师和同学们都津津乐道地看着。后来又有一组的同学上台表演,他们想起了唱古时候离别时候的歌,可是又都不知道怎么唱。这时老师提醒道,我们可以唱自己知道的歌。歌曲便在教室上空飞扬。 请结合案例,分析教师应如何上好一堂课。

(1)明确教学目的。

(2)保证教学的科学性与思想性。

(3)调动学生的学习积极性。

(4)根据实际情况调整教学计划。

(5)组织好教学活动。

(6)布置好课外作业。

(围绕上面几点展开论述。)

第2题:

问题:

(1)谈谈该老师在介绍水彩画之前引用课外知识进行教学是否恰当

(2)请结合美术新课程的基本理念.谈谈该老师是如何激发学生学习兴趣

(3)谈谈王老师这节课的缺点是什么并给出改进建议。

(2)兴趣是学习美术的基本动力之一。美术课程强调通过发挥美术教学特有的魅力,使得课程内容与不同年龄阶段的学生的情意和认知特征相适应,以灵活多样的教学方法激发学生的学习兴趣,并使这种兴趣转化成持久的情感态度。王老师在课程开始的时候,并不是把重点设置在怎么画水彩画,而是通过多媒体展示西湖迷人的美景,引导学生进入一种特定的文化情景去感受西湖的美。接着王老师带着西湖神话传说的由来,引出有关西湖的诗词,然后借着苏东坡谈及一些课外知识“西湖特色菜——东坡肉和西湖醋鱼的由来”。这样的教学更好地体现出美术课程注重内容与学生的生活密切紧密联系,发挥知识和技能在帮助学生提高精神和生活品质方面的作用,让学生在实际生活中领悟美术的独特价值。

(3)王老师导入过长,没有涉及本课重点进行阐述。因为这节课缺点明显,提出的问题中又没有反映出来。

改进建议:本堂课的重点是教水彩画,所以在导人的点出主题后,可以引导学生先欣赏有关的水彩画,感受不同水彩画的特点,引导学生掌握画水彩画的要点以及示范怎么画水彩画,接下来布置任务学生自己感悟画水彩画,最后小结作业。

第3题:

某老师在《赠汪伦》的教学中,老师组织了一场“表演”。

师:“同学们,今天我们上《赠汪伦》一课,大家有没有兴趣表演李白和汪伦离别时的情况呢?”同学们纷纷举手,并有两位同学上来表演,他们模仿古人的模样,用手捞胡子,边念《赠汪伦》的诗。这种新奇的装演让老师和同学们都津津乐道地看着。后来又有一组的同学上台表演,他们想起了唱古时候离别时候的歌,可是又都不太想的起来,这时老师提醒道,我们可以唱自已知道的歌。歌曲便在教室上空飞扬。

请结合案例,分析教师应如何上好一堂课?

1.明确教学目的。

2.保证教学的科学性与思想性。

3.调动学生的学习积极性。

4.根据实际情况调整教学计划。

5.组织好教学活动。

6.布置好课外作业。

(围绕上面几点展开论述。)

第4题:

初一(3)班,学生人数为40人。这节课王老师预备让同学们练习立定跳远。进入集体练习模式后,刚练习了一会儿,就有学生反映:“王老师,太累了!”还有的说:“……太单调了……”

问题:

(1)针对材料中出现的问题,请问该教师应如何将立定跳远这样简单的体育教学变得生动且富有趣味性?

(2)在体育教学中,常被采用的同学问合作学习模式的优点有哪些?

①分组练习。把学生分成五组(不分水平高低),每组安排水平较高的学生任组长,并要求各小组在组长的带领下通过尝试性练习一讨论一练习,发挥小组团结协作的精神。

②相互观摩。通过一次检测练习后,教师可以重新进行分组:A(A1、A2)组为水平较差组,B(B1、B2)为水平较高组。第一,组织B组同学观看A组同学的演示,并讨论、分析A组同学的技术问题。之后调换顺序,组织A组同学通过观看B组同学的演示,并讨论、分析自身技术问题,进行改进练习。第二,要求B组同学在进一步完善技术的基础上进行创新练习,先由小组长结合本组技术特点组织组员们进行讨论,积极发表自已的创意,并进行尝试性练习(做好保护与帮助)。

(2)合作学习模式有以下优点:

①合作学习模式能充分体现课堂教学中“以学生发展为本”的指导思想,充分展现教师围绕学生的“学”而教,并较好地调动了学生自主学习的积极性,这比教师单纯讲解、示范反复练习的教学效果有了明显的提高。

②合作学习模式改进了以往传统教学整齐划一的课堂教学形式,给学生创造协作学习提供了切实可行的条件。

③采用“思考一尝试一结论一练习”的教学模式,注意启发学生发现问题、提出问题,鼓励学生“想一想”“练一练”“问一问”“试一试”,自己寻求解决问题的方法。

④在合作学习中,学生个人所追求的结果不仅有益于自己,而且有益于小组的其他成员。合作努力使得学生们都投入到一种追求互利的活动过程中,大家拥有一个共同的目标,通过共同制订学习计划,协作互补,共同努力,共同提高,从而达到整体优势。此外,体育运动的很多项目必须通过合作配合才能够完成,学生为了完成某个任务或达成某个目标就必须具有协作意识。同时在合作学习中,学生的自控能力也得到了培养和提高。

⑤合作学习注重给予学生更多的自主权,使学生在充满温情和友爱的宽松学习环境中互相交流,协作学习。这种良好的体育文化氛围易于改善同学问的关系,养成与他人平等相处的良好习惯。

第5题:

这学期,王老师计划在高一年级的教学中应用一款新的教学软件。

在第一节课的导课环节,王老师并没有按照常规直接讲授“信息技术的概念、信息技术对个人和社会的作用”等,而是首先为同学们介绍了这款软件的基本功能和账号注册、登录步骤,然后让每个学生创建账号和密码。当同学们登录后并讨论谁登录最快时,王老师点击软件上“登录名单”面板的“登录时间”,并将结果展示在投影屏幕上,揭开谜底。同学们通过该活动感受到信息技术的方便、快捷。此时,王老师顺势导出本课课题。

随后。王老师通过多次与学生问答、互动,启发同学们全面了解信息技术对个人与社会的发展作用。为巩固学习成果,王老师与同学们玩了一个“抢答游戏”,通过软件反馈的抢答结果,王老师筛选出抢答最快的同学回答问题。

下课前,王老师让同学进入该软件的“测试考试”模块完成“信息技术基础”测验。测验结束将结果展示在投影屏幕上。之后,王老师根据“一目了然”的结果对学生存在的共性问题进行补充讲解。

问题:

(1)与直接导课相比,王老师的导课有什么不同

(2)王老师这节课的教学中利用软件支持了哪些教学活动

在巩固练习环节,王老师通过软件来呈现“抢答游戏”的抢答结果,在帮助学生巩固学习结果的同时,更进一步地加深了学生对信息技术应用的认识。

在小结测验环节,同学们通过软件中的“测验考试”完成了信息技术基础模块测试题,软件及时给予反馈结果,不仅能够很好地帮助学生了解自身对知识的掌握情况,同时也为王老师改进教学,更有针对性地解决学生问题提供了参考。

第6题:

刘老师给同学们上的第一节课是“书法常识”。在导入新课的时候,问了学生两个问题:“你了解书法吗 知道有哪些书体”学生回答后,刘老师给学生介绍了书法的字体、风格、代表人物、代表作品,学生认真听刘老师讲课。最后10分钟,刘老师拿出隶书宇帖和材料,请学生临写,作为本课的学习评价环节。

问题:你认为刘老师的教学评价合理吗 分析其原因并提出改进建议。

第7题:

问题。

“同学们,结合板书,我们来看一下这节课我们学了什么。对,我们知道地球是由六大板块组成,每个板块都处在不断地运动中。2亿年前地球的陆地是连成一片的,后来在板块运动中.慢慢演变成我们今天的这种海陆分布,也造就了麻姑所看到的‘沧海桑田’。”

问题:

(1)请就这堂课的结课方式予以评述。

(2)请你谈谈地理课结课时应注意的要点。

(2)地理课堂结课时的注意事项去其他科目类似,要做到言简意赅,要言不烦。要抓住本节课的教学内容,突出本节课的教学重点,以深化主题、引人深思和高度概括凝练为上。禁忌罗列知识内容,语言冗长,或者是产生不必要的拖堂等等。同时,结课时还要以学生为课堂学习的主体为主,引导学生对本结课的主要知识点进行总结,这样能够达到既总结课堂又突出主体。最重要的是教师要做到课堂的结束并不是教学的结束,教师应该布置合适的作业.对学生学习的知识起到一个迁移、巩固的作用。

第8题:

在我市的一次教学研讨活动中,一位授课教师的最后结束语是:“同学们,我们这节课讲完了。”在随后的交流环节中,一位与会者向授课教师提出了这样一个问题:你认为“我们这节课讲完了”和“我们这节课学完了”这两种说法有什么不同?如果你是那位执教老师,你会如何分析这两种不同的说法,如何来回答这个问题?

这两种说法对教学中主体的定位不同,“讲完了”是将教师作为课堂的主体,以教师的讲为主,而学生则是被动的接受者,“学完了”是将学生作为课堂的主体,以学生主动的学为主,教师扮演了指导者的角色,显然,后者更符合新课改的思想。

第9题:

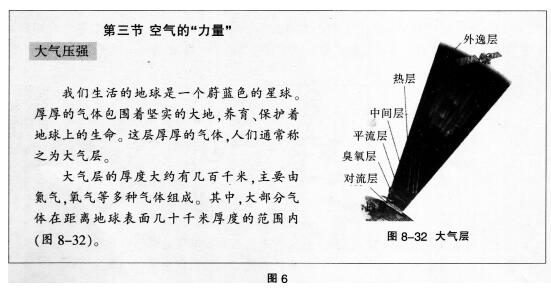

老师:同学们,上课了,上节课我们学习了液体压强,这节课,我们学习大气压强。

大家看PPT(图6)一起朗读。

(学生朗读PPT展示的内容)

老师:同学们,大家知道什么是大气压强了吧有谁能说说

(学生都低下了头,谁也没出声)

老师:我们来看一个实验(老师拿出一个装满水的玻璃杯,用硬纸片盖在杯口后迅速翻转)。

老师:纸片为什么不会掉下来

(学生七嘴八舌地说:纸片被水吸住了;纸片跟杯口黏在一起了;纸片湿了……)

老师:你们是怎么看书的纸片下方什么都没有了吗其实是大气压强将纸片托住了。请同学们举出在生活中其他利用大气压强的事例。

学生甲:吸盘。吸管喝饮料,拔火罐。

老师:还有吗

学生乙:纸放在手上往前推,掉不下来。

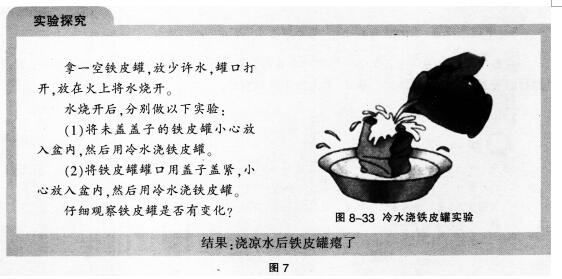

老师:同学们看PPT(图7),这是书上的实验,谁来解释一下

(学生没有出声)

老师:唉!铁皮罐是被罐外大气压压瘪的!知道吗

学生:(齐声地说)知道了!

老师:好!通过学习,我们已经知道了什么是大气压强,也知道大气压强在生活中的运用,

很好!剩下的时间大家再朗读几遍教材。

学生丙:老师,我还是不太懂。

老师:你先读几遍再说。

问题:

(1)简述大气压强产生的原因。

(2)对上述课堂实录中老师教学存在的问题进行评述。

(3)设计一个教学方案(形式不限,可以是教学思路、教学活动等),解释为什么铁皮罐被压瘪了。

(2)①教师角色的把握:新课改要求教师应该由“传授者”转变为“组织者”、“引导者”和“合作者”,该教师不能转变自己的角色,过分依赖教材,也没有对学生进行有效的引导,这与新课标的要求是相悖的。

②教学内容的处理:该教师一味地让学生朗读教材,这种过分依赖教材的做法束缚了学生的思维。新课改后,教师要做的是用教材教而不是教教材。此外,教学内容的安排不具有科学性,在授课过程中也不注意物理思想、方法的合理渗透。

③教学方式的选择:该教师在很短时间内完成了教学任务,忽视了学生的主体地位,没有帮助学生进行有意义的学习,重结论轻过程。对于学生而言,这是一种纯灌输式的学习,不符合新课程的理念。

④学生的学习效果:在新课程下,学生学习效果的评价取决于教学目标的达成度。该教师未能达成教学目标,学生没有学会知识与技能,没有学会学习方法。该教师追求的教学效果非常狭隘,对教学任务的完成和教学效果的定义过于简单。

⑤教学提问:对于学生的提问,该教师不仅没有给出合理的解答,更没有给予学生应有的激励和引导。因此,该教师的做法不利于调动学生的学习积极性,降低了学生对物理的学习兴趣。

(3)教学片段如下:

师:请同学们观看多媒体展示的动画,也就是课本上的实验,同时思考铁皮罐会有怎样的变化

学生分组讨论后.派代表回答。

生:不盖盖子的时候不会发生变化,盖上盖子的铁皮罐可能会变瘪。

教师播放动画结果.引导学生思考原因。

师:要分析产生这两种情况的原因,首先要分清两者有什么不同。谁能说一下两者有什么不同

生:铁皮罐口打开。罐内外空气是相通的;铁皮罐口用盖子盖紧,罐内外空气不相通。

师:非常好,罐内外空气相通,用冷水浇铁皮罐,罐内外气体压强相同,所受压力也相同,所以不会发生变化。要分析罐子会不会有变化,就要分析它的受力情况,分析罐内外压强的情况。谁能分析一下盖盖子时铁皮罐的情况

生:水烧开时,罐内有大量的水蒸气,空气被水蒸气排出铁皮罐。盖上盖子之后,罐内外空气不相通,罐内水蒸气受冷凝结。罐内压强降低。

师:对,此时外界压强没有变,大于罐内压强。这样罐子就会被外界大气压“挤”瘪。大家理解了吗

学生:理解了。

第10题:

B、经验导入

C、故事导入

D、直观导入