甲预谋前往乙处杀害乙,但到达后,发现乙处有人,感到无法下手,遂返回。甲的行为属于:()A、犯罪预备B、犯罪中止C、犯罪未遂D、没有犯罪行为

题目

甲预谋前往乙处杀害乙,但到达后,发现乙处有人,感到无法下手,遂返回。甲的行为属于:()

- A、犯罪预备

- B、犯罪中止

- C、犯罪未遂

- D、没有犯罪行为

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

第 5 题 甲预谋前往乙处杀害乙,但到达后,发现乙处有人,感到无法下手,遂返回。张三的行为属于:( )

A.犯罪预备

B.犯罪中止

C.犯罪未遂

D.没有犯罪行为

正确答案:A

第2题:

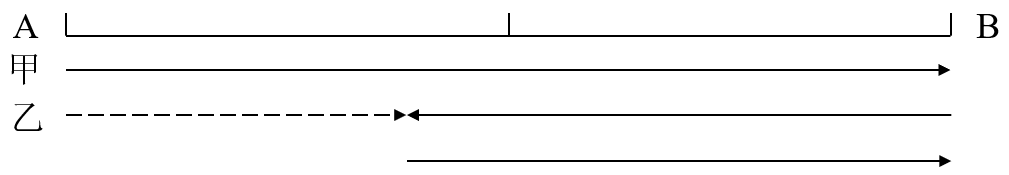

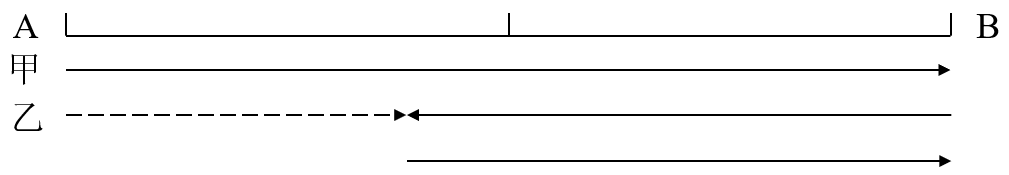

上午8点甲、乙二人同时从A地出发前往B地,甲骑电动车、乙步行。40分钟后甲到达B地,此时乙距离两地的中点处还需走10分钟,于是乙停下来等待甲返回接他,若甲立刻原速返回,当甲到达乙处接上乙立刻前往B地,速度保持不变。则甲、乙到达B地时甲共骑行( )分钟。

A.88

B.44

C.80

D.94

B.44

C.80

D.94

答案:A

解析:

第一步,本题考查行程问题,属于相遇追及类。

第二步,甲行驶全程需40分钟;乙走40分钟距离中点处还需10分钟,则乙走全程需(40+10)×2=100(分钟),甲、乙速度比为100∶40=5∶2。

第三步,乙停下来的位置距离中点还需走10分钟,则甲返回接乙需行驶20+10×

=24(分钟),接到乙后行驶至B地还需24分钟。

第四步,甲、乙均到达B地合计需要40+24+24=88(分钟)。

因此,选择A选项。

第二步,甲行驶全程需40分钟;乙走40分钟距离中点处还需10分钟,则乙走全程需(40+10)×2=100(分钟),甲、乙速度比为100∶40=5∶2。

第三步,乙停下来的位置距离中点还需走10分钟,则甲返回接乙需行驶20+10×

=24(分钟),接到乙后行驶至B地还需24分钟。

第四步,甲、乙均到达B地合计需要40+24+24=88(分钟)。

因此,选择A选项。

第3题:

甲欲杀害乙一日,甲得知乙一人在家,遂携带匕首前往乙家,未料途中腹部巨痛,不得已而折返。次日,甲腹痛消失,遂再赴乙家将乙杀死。甲的行为在刑法理论上属于( )。

A.吸收犯

B.连续犯

C.继续犯

D.牵连犯

正确答案:A

属于吸收犯,是实行行为吸收预备行为。

属于吸收犯,是实行行为吸收预备行为。

第4题:

下列说法不正确的有:()

A:医生甲意欲杀害患者丙,将毒药交给不知情的护士乙,让乙给丙注射。乙接过药品后发现是致命的毒药,但仍给丙注射,致丙死亡,甲构成教唆乙杀人的教唆犯

B:甲教唆乙杀丙,同时又告诉丙:“乙会杀你,作好防卫准备”。某日晚,乙杀丙时,丙正当防卫将乙杀死,甲对乙的死亡应承担故意杀人的刑事责任

C:甲乙有仇,甲扬言要杀乙,乙逃往他乡后,甲在多处张贴悬赏广告“杀死乙者奖励3万元”,但是没有人杀乙,甲构成故意杀人罪的教唆犯

D:甲教唆乙盗窃丙家的财物,乙接受教唆后前往丙家行窃,被丙发现后乙为了抗拒抓捕当场使用暴力,致丙轻伤,甲属于教唆未遂,可以从轻或减轻处罚

B:甲教唆乙杀丙,同时又告诉丙:“乙会杀你,作好防卫准备”。某日晚,乙杀丙时,丙正当防卫将乙杀死,甲对乙的死亡应承担故意杀人的刑事责任

C:甲乙有仇,甲扬言要杀乙,乙逃往他乡后,甲在多处张贴悬赏广告“杀死乙者奖励3万元”,但是没有人杀乙,甲构成故意杀人罪的教唆犯

D:甲教唆乙盗窃丙家的财物,乙接受教唆后前往丙家行窃,被丙发现后乙为了抗拒抓捕当场使用暴力,致丙轻伤,甲属于教唆未遂,可以从轻或减轻处罚

答案:A,C,D

解析:

【考点】教唆犯。详解:关于A选项。教唆犯是共犯的一种,是指教唆引起他人犯意的共犯人。甲利用不知情的护士乙的行为来实施自己的犯罪行为,与乙没有达成共同犯罪的故意,所以是单独犯罪。护士乙在知情后仍然实施犯罪行为,属于片面的帮助犯,也要承担刑事责任。所以甲并不构成教唆乙杀人的教唆犯,A选项的说法错误,当选。关于B选项。间接正犯又称为间接实行犯,是指把他人作为工具利用的情况。利用者与被利用者不成立共同犯罪。甲教唆乙杀丙,同时又告诉丙:“乙会杀你,做好防卫准备”。某日晚,乙杀丙时,丙正当防卫将乙杀死。甲的真实意图是借丙之手杀乙,甲属于故意杀人罪的间接正犯。所以B选项的说法正确,不选。关于C选项。教唆犯的成立一般要求有明确具体的教唆对象,否则不成立教唆犯。甲在多处张贴悬赏广告“杀死乙者奖励3万元”,并没有具体的对象,不成立教唆犯。所以C选项的说法错误,当选。关于D选项。甲教唆乙盗窃丙家的财物,乙接受教唆后前往丙家行窃,被丙发现后乙为了抗拒抓捕当场使用暴力,致丙轻伤,此时乙的行为已经从盗窃罪转化为抢劫罪,属于共同犯罪的实行过限问题。甲应在盗窃罪的犯罪内承担教唆犯的刑事责任,且属于教唆犯既遂。所以D选项的说法错误,当选。本题的正确答案为ACD。

第5题:

甲预谋前往乙处杀害乙,但到达后,发现乙处有人,感到无法下手,遂返回。关于甲的犯罪形态,下列哪一选项是正确的?( )

A.犯罪预备

B.犯罪中止

C.犯罪未遂

D.不可罚的不能犯

B.犯罪中止

C.犯罪未遂

D.不可罚的不能犯

答案:A

解析:

本题考查犯罪预备与犯罪未遂、犯罪中止的区别。甲只是为杀人行为做准备,因为意志以外的原因而停止。

第6题:

甲与乙结有仇怨,一日,甲携猎枪前往乙居住地,准备枪杀乙。然而甲到达乙居住地附近,发现乙家楼下有多位警察正在处理一起刑事案件,感到无从下手,遂返回。甲的行为属于:

A.犯罪预备

B.犯罪中止

C.犯罪未遂

D.没有犯罪行为

正确答案:A

[答案] A。[解析]犯罪预备的特征包括客观特征和主观特征两个方面:其客观特征在于行为人已经开始实施犯罪的预备行为但尚未着手实施犯罪构成要件的行为;其主观特征在于明显的犯罪意图和由于意志以外的原因而未能着手实行犯罪。在本题中,甲前往乙住所,并到达乙居住地附近,这是犯罪预备行为,但是甲由于发现周围停有多辆警车并有警察活动这一意志以外的原因而未能着手实行犯罪的实行行为,所以,甲构成犯罪预备形态。

[答案] A。[解析]犯罪预备的特征包括客观特征和主观特征两个方面:其客观特征在于行为人已经开始实施犯罪的预备行为但尚未着手实施犯罪构成要件的行为;其主观特征在于明显的犯罪意图和由于意志以外的原因而未能着手实行犯罪。在本题中,甲前往乙住所,并到达乙居住地附近,这是犯罪预备行为,但是甲由于发现周围停有多辆警车并有警察活动这一意志以外的原因而未能着手实行犯罪的实行行为,所以,甲构成犯罪预备形态。

第7题:

上午8点甲、乙二人同时从A.地出发前往B地,甲骑电动车,乙步行。40分钟后甲到达B.地,此时乙距离两地的中点处还需走10分钟,于是乙停下来等待甲返回接他。若甲立刻原速返回,当甲到达乙处接上乙立刻前往B地,速度保持不变。则甲、乙到达B地时甲共骑行( )分钟。

A.88

B.44

C.80

D.94

B.44

C.80

D.94

答案:A

解析:

第8题:

甲前往乙住所杀乙,到达乙居住地附近,发现周围停有多辆警车,并有警察在活动,感到无法下手,遂返回。甲的行为属于( )。

A.犯罪预备

B.犯罪中止

C.犯罪未遂

D.没有犯罪行为

正确答案:A

本题考查的知识点是:犯罪预备形态的认定。犯罪预备形态,是指行为人在为实施犯罪而开始创造条件的过程中,由于其意志以外的原因而未能着手犯罪实行行为的犯罪形态。犯罪预备的特征包括客观特征和主观特征两个方面:其客观特征在于行为人已经开始实施犯罪的预备行为但尚未着手实施犯罪构成要件的行为;其主观特征在于明显的犯罪意图和由于意志以外的原因而未能着手实行犯罪。在本题中,甲前往乙住所.并到达乙居住地附近,这是犯罪预备行为,但是甲由于发现周围停有多辆警车并有警察活动这一意志以外的原因而未能着手实行犯罪的实行行为,所以,甲构成犯罪预备形态,本题的正确答案是A。

本题考查的知识点是:犯罪预备形态的认定。犯罪预备形态,是指行为人在为实施犯罪而开始创造条件的过程中,由于其意志以外的原因而未能着手犯罪实行行为的犯罪形态。犯罪预备的特征包括客观特征和主观特征两个方面:其客观特征在于行为人已经开始实施犯罪的预备行为但尚未着手实施犯罪构成要件的行为;其主观特征在于明显的犯罪意图和由于意志以外的原因而未能着手实行犯罪。在本题中,甲前往乙住所.并到达乙居住地附近,这是犯罪预备行为,但是甲由于发现周围停有多辆警车并有警察活动这一意志以外的原因而未能着手实行犯罪的实行行为,所以,甲构成犯罪预备形态,本题的正确答案是A。

第9题:

甲、乙、丙预谋第二天前往某个地点抢劫一家 银行的分理处,但第二天甲改变主意,没有前往预约的地点,乙、丙久等甲未到,乙、丙共同抢劫银行分理处20万元。对甲行为的定性正确的是:( )

A.不构成犯罪

B.构成包庇罪

C.单独构成抢劫罪的预备犯

D.和乙、丙构成抢劫罪的共同犯罪

A.不构成犯罪

B.构成包庇罪

C.单独构成抢劫罪的预备犯

D.和乙、丙构成抢劫罪的共同犯罪

答案:D

解析:

第10题:

(2005年真题)甲前往乙住所杀乙,到达乙居住地附近,发现周围停有多辆警车,并有警察在活动,感到无法下手,遂返回。甲的行为属于( )。

A.犯罪预备

B.犯罪中止

C.犯罪未遂

D.没有犯罪行为

A.犯罪预备

B.犯罪中止

C.犯罪未遂

D.没有犯罪行为

答案:A

解析:

解析:甲前往乙的住所,并到达乙居住地附近,这只是预备犯罪,尚未着手实行犯罪,由于甲意志以外的因素致使犯罪无法实行,因此构成犯罪预备。