关于水平荷载作用下框架结构的内力与变形,下列说法中错误的是()A、框架结构外柱的轴力一般大于内柱的轴力B、框架结构的层间剪力自顶层向下逐层递增C、框架结构的层间水平位移与柱的线刚度无关D、框架结构的层间水平位移自顶层向下逐层递增

题目

关于水平荷载作用下框架结构的内力与变形,下列说法中错误的是()

- A、框架结构外柱的轴力一般大于内柱的轴力

- B、框架结构的层间剪力自顶层向下逐层递增

- C、框架结构的层间水平位移与柱的线刚度无关

- D、框架结构的层间水平位移自顶层向下逐层递增

相似问题和答案

第1题:

此题为判断题(对,错)。

第2题:

第3题:

此题为判断题(对,错)。

第4题:

B、反弯点位于柱高中点以上

C、反弯点位于柱高中点以下

D、无法根据上述条件作出判断

第5题:

A.框架结构的整体变形主要呈现为弯曲型

B.框架结构的弯曲型变形是由梁、柱的轴向变形引起的

C.框架结构的层间变形一般为下小上大

D.框架结构的层间位移仅与柱的线刚度有关,而与梁的线刚度无关

第6题:

A.在水平力作用下,框架结构的每一楼层的框架柱都有反弯点

B.在水平力作用下,剪力墙的每一楼层的墙肢则没有反弯点或者大多数没有反弯点

C.框架结构以局部弯曲为主

D.剪力墙以整体弯曲为主

第7题:

A.在竖向荷载作用下,框架结构的侧移对其内力的影响较小

B.框架各层横梁上的竖向荷载只对本层横梁及与之相连的上、下层柱的弯矩影响较大

C.框架各层横梁上的竖向荷载对其他各层梁、柱的弯矩影响较小

D.某层梁上的荷载对下部各层柱的轴力影响与弯矩影响一样,也不大

第8题:

A、有效刚度与主体结构层间刚度比接近,水平剪力与主体结构的层间剪力和层间位移的乘积之比的比值宜接近

B、最大阻尼力与主体结构的层间剪力与层间位移的乘积之比的比值宜接近

C、刚度与结构层间刚度比宜接近,消能部件零位移时的阻尼力与主体结构的层间剪力和层间位移的乘积之比的比值宜接近

第9题:

A.砌体结构

B.框架结构

C.剪力墙结构

D.筒体结构

第10题:

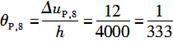

2.由(1)已算得多遇地震作用下的第8层弹性层间位移,现已知第8层的楼层屈服强度系数ξy=0.4(楼层屈服强度系数为按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力和按罕遇地震作用标准值计算的弹性地震剪力的比值)。由此可算得该框架结构在第8层的弹塑性层间位移角θP,8=( )。

B. 1/220

C. 1/200

D. 1/150