阅读两位教师的教学实录(节选),完成问题。教师A:《林黛玉进贾府》教学实录(节选)(教师在导入环节运用幻灯片展示与《红楼梦》相关的图片,让学生对文章有初步的了解。)师:请大家听课文朗读录音。(播放朗读音频,学生认真倾听)师:好,请同学们思考屏幕上的问题。(用幻灯片呈现8个问题,学生按照顺序依次思考、回答,教师再用幻灯片依次呈现答案)师:看来大家已经有了一些个人的见解,我们再来具体品味一些美句。(用幻灯片呈现课文中的9个语句。学生思考、品味后,教师再用幻灯片逐句呈现赏析结论)教师B:《祝福》教学实录(节选

题目

阅读两位教师的教学实录(节选),完成问题。教师A:《林黛玉进贾府》教学实录(节选)(教师在导入环节运用幻灯片展示与《红楼梦》相关的图片,让学生对文章有初步的了解。)师:请大家听课文朗读录音。(播放朗读音频,学生认真倾听)师:好,请同学们思考屏幕上的问题。(用幻灯片呈现8个问题,学生按照顺序依次思考、回答,教师再用幻灯片依次呈现答案)师:看来大家已经有了一些个人的见解,我们再来具体品味一些美句。(用幻灯片呈现课文中的9个语句。学生思考、品味后,教师再用幻灯片逐句呈现赏析结论)教师B:《祝福》教学实录(节选)师:鲁迅的《祝福》是一篇发人深省的散文。它写出了中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困化,他们过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁的社会现实。昨天我们已经了解了大意。下面我们来看一段电影,走进鲁迅的《祝福》。(播放电影《祝福》,大约15分钟)师:好,看完了。大家来说说你对祥林嫂这一人物的感受是什么。生1:可怜。生2:可悲。生3:被压迫。师:嗯,还有5分钟就下课了。这节课我们围绕电影《祝福》讨论得很热烈。大家说得也很好。你们再想想,我们是否还读到过相同内容的作品呢?请大家在《祝福》的背景音乐下,回想,一会儿来交流。师:好,快下课了,我们来总结一下。这个单元我们学了《林黛玉进贾府》和《祝福》《老人与海》三篇小说,大家对中外小说有了哪些认识?(学生回答,教师用幻灯片展示自己对中外小说的见解)师:好,今天我们的学习就到这里。今天的作业就是精选一篇自己喜欢的小说,给其中的某个人物写一封信。 问题:请指出两位教师在使用多媒体方面各自存在的问题,并简要解析。

参考答案和解析

正确答案:

教师在使用多媒体教学时应注意:

(1)依据教学目标的需要和教学实际情况,恰当运用;

(2)发挥多媒体在语文教学中的辅助作用,不可喧宾夺主;

(3)多媒体教学手段与传统教学手段相得益彰。示例:A教师整堂课都在使用多媒体(幻灯片、录音)展示教学内容,是只重视多媒体教学的形式,而忽略语文教学规律的表现,同时整堂课下来,教师都没有应有的板书设计,这是一种不正常的教学现象。在教学过程中教师一直都是自己利用多媒体操作,向学生展示教学内容,只有预设,没有生成,虽然使用了很多教学媒体,但却不能很好地调动学生的学习积极性。教师应该知道并不是所有的章节都需要运用多媒体教学,只有非用不可,而且运用多媒体一定比不用多媒体教学效果好的时候才可以用,否则会在不同程度上影响语文教学效果,特别是阅读教学,需要学生自己的品读和学生的引导,过多的媒体信息,会干扰学生对语文独特的感受和理解。板书是语文教学中不可缺少的一部分,教师通过板书将教学内容形象化、条理化、系统化,有助于揭示教学重难点,便于学生理解教学内容。板书也是语文教师的基本功,还可以在潜移默化中培养学生热爱文字,热爱语文的情感。B教师没有根据语文课文的特点,合理使用教学媒体,把教科书的内容直观化,忽略了对学生文本的解读。B教师通过播放电影《祝福》,把祥林嫂这一形象用直观的方式呈现给学生,一定程度上限制了学生对这一形象深刻的解读,祥林嫂这一形象代表的中国古代广大人民群众,用电影的形式呈现,虽然能够让学生直观看到祥林嫂凄苦、被压迫、被封建礼教束缚的表象,却难以深刻体会这一形象背后的意义。这样,在很大程度上就限制了学生对文本的真正解读,多媒体教学不但没有起到辅助作用,相反却阻碍了学生阅读能力的发展。语文教学最主要的方式是通过阅读文本来理解文章,无论多么先进的教学技术手段,多么精彩的视听效果,都不能代替语文文本的阅读,由此可知材料中的两位教师对多媒体的使用,都忽略了学生对文本的阅读,都不恰当。

(1)依据教学目标的需要和教学实际情况,恰当运用;

(2)发挥多媒体在语文教学中的辅助作用,不可喧宾夺主;

(3)多媒体教学手段与传统教学手段相得益彰。示例:A教师整堂课都在使用多媒体(幻灯片、录音)展示教学内容,是只重视多媒体教学的形式,而忽略语文教学规律的表现,同时整堂课下来,教师都没有应有的板书设计,这是一种不正常的教学现象。在教学过程中教师一直都是自己利用多媒体操作,向学生展示教学内容,只有预设,没有生成,虽然使用了很多教学媒体,但却不能很好地调动学生的学习积极性。教师应该知道并不是所有的章节都需要运用多媒体教学,只有非用不可,而且运用多媒体一定比不用多媒体教学效果好的时候才可以用,否则会在不同程度上影响语文教学效果,特别是阅读教学,需要学生自己的品读和学生的引导,过多的媒体信息,会干扰学生对语文独特的感受和理解。板书是语文教学中不可缺少的一部分,教师通过板书将教学内容形象化、条理化、系统化,有助于揭示教学重难点,便于学生理解教学内容。板书也是语文教师的基本功,还可以在潜移默化中培养学生热爱文字,热爱语文的情感。B教师没有根据语文课文的特点,合理使用教学媒体,把教科书的内容直观化,忽略了对学生文本的解读。B教师通过播放电影《祝福》,把祥林嫂这一形象用直观的方式呈现给学生,一定程度上限制了学生对这一形象深刻的解读,祥林嫂这一形象代表的中国古代广大人民群众,用电影的形式呈现,虽然能够让学生直观看到祥林嫂凄苦、被压迫、被封建礼教束缚的表象,却难以深刻体会这一形象背后的意义。这样,在很大程度上就限制了学生对文本的真正解读,多媒体教学不但没有起到辅助作用,相反却阻碍了学生阅读能力的发展。语文教学最主要的方式是通过阅读文本来理解文章,无论多么先进的教学技术手段,多么精彩的视听效果,都不能代替语文文本的阅读,由此可知材料中的两位教师对多媒体的使用,都忽略了学生对文本的阅读,都不恰当。

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

阅读《一片树叶》的课堂教学实录(节选),按照要求答题。

(教师引导学生针对预习中的疑问展开讨论)

生1:“吊着一片干枯的黄叶”,为什么用“吊”

师:谁能解答

生2:因为是刚出生的叶子。

师:是吗这是什么季节

生2:秋天。

生3:“吊”写出黄叶干枯的形状和即将落地时的状态。

师:大家同意这位同学的理解吗

(生说“同意”并点头)

师:请继续提问。

生4:“一叶坠地”的“坠”能不能换成“落”

师:(手拿纸做飘落的动作)同学们,这叫“坠地”吗

生5:不是,这叫“飘落”。“坠”显得很有力量。直落!

师:说得好,“坠”字写出了掉落的速度快。

对上述教学实录(节选)的分析,正确的是()。

(教师引导学生针对预习中的疑问展开讨论)

生1:“吊着一片干枯的黄叶”,为什么用“吊”

师:谁能解答

生2:因为是刚出生的叶子。

师:是吗这是什么季节

生2:秋天。

生3:“吊”写出黄叶干枯的形状和即将落地时的状态。

师:大家同意这位同学的理解吗

(生说“同意”并点头)

师:请继续提问。

生4:“一叶坠地”的“坠”能不能换成“落”

师:(手拿纸做飘落的动作)同学们,这叫“坠地”吗

生5:不是,这叫“飘落”。“坠”显得很有力量。直落!

师:说得好,“坠”字写出了掉落的速度快。

对上述教学实录(节选)的分析,正确的是()。

A.学生深入品味词语需要教师模拟生活情景支撑

B.学生提问与理解文意关系不大,教师应做引导

C.学生的问题散乱不成系统。无法达成预设目标

D.语言文字的品味揣摩有利于加深对文本的理解

B.学生提问与理解文意关系不大,教师应做引导

C.学生的问题散乱不成系统。无法达成预设目标

D.语言文字的品味揣摩有利于加深对文本的理解

答案:D

解析:

学生深入品味词语的途径不仅限于教师模拟情景,A项说法过于片面。实录节选中学生的提问有助于学生通过品味揣摩文章用词的巧妙,教师引导解决后可加深学生对文本的理解,B、C两项说法错误。

第2题:

阅读《我用残损的手掌》教学实录(节选),回答问题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)

师:【A】我们的活动任务是“涵泳品味,体悟情感”。“涵”,就是没入水中,“泳”,即游泳。这个词表明我们应该怎样学习这首歌呢

生:反复朗读。

师:【B】对!反复朗读,反复品味,沉潜其中,才能捂得真味。这是学习语文的规律。请先允许老师按照自己的理解朗读这首诗歌,同学们要设身处地地倾听诗人内心深处的声音。(教师在音乐《神秘园》的配乐中深情背诵)

师:【C】你认为老师读得好的地方就试着学一学,不好的地方就改一丛.然后激情朗读两遍:读后请你告诉我们,你最想问的问题是什么,或者最深刻的感受是什么

【D】(学生激情吟诵)(屏显:话题一:最想问的问题;话题二:最深刻的感受)

以下对这段教学片段评析不正确的一项是( )。

师:【A】我们的活动任务是“涵泳品味,体悟情感”。“涵”,就是没入水中,“泳”,即游泳。这个词表明我们应该怎样学习这首歌呢

生:反复朗读。

师:【B】对!反复朗读,反复品味,沉潜其中,才能捂得真味。这是学习语文的规律。请先允许老师按照自己的理解朗读这首诗歌,同学们要设身处地地倾听诗人内心深处的声音。(教师在音乐《神秘园》的配乐中深情背诵)

师:【C】你认为老师读得好的地方就试着学一学,不好的地方就改一丛.然后激情朗读两遍:读后请你告诉我们,你最想问的问题是什么,或者最深刻的感受是什么

【D】(学生激情吟诵)(屏显:话题一:最想问的问题;话题二:最深刻的感受)

以下对这段教学片段评析不正确的一项是( )。

A、“活动任务”四个字体现了教学应该是以学生为主体的学习活动的教学思想

B、诗歌教学应该注重学生的朗读,故这里应把朗读权交给学生,教师示范容易限制学生的创造性理解

C、让学生“学一学”“改一改”,既体现了教师的自信,又体现了对学生主体性的尊重

D、在学生朗读后,以学生的“问题”和“感受”切入文本,符合学习规律,利于调动学生的积极性

B、诗歌教学应该注重学生的朗读,故这里应把朗读权交给学生,教师示范容易限制学生的创造性理解

C、让学生“学一学”“改一改”,既体现了教师的自信,又体现了对学生主体性的尊重

D、在学生朗读后,以学生的“问题”和“感受”切入文本,符合学习规律,利于调动学生的积极性

答案:B

解析:

本题考查教学实施。诗歌教学是让学生先读,还是教师先读,不能一概而论,而应该看效果。在这段教师实录中,“允许老师按照自己的理解朗读这首诗歌”给学生的感觉不同于居高临下的“范读”,给学生带来的是一种平等意识,“自己的理解”则是暗示给学生一种读书和朗读的方法。这位教师先读.创设了一种良好的氛围,帮助学生更好地理解诗歌内容和情感。整体来看,教学效果甚佳。故B项说法不妥,本题当选B项。

第3题:

下面是某教师的教学活动片段,根据要求回答问题。

某教师在讲授“What can you do”一课时,是这样进行教学的。

(1)教师用媒体播放歌曲“Good morning to you”,播放完毕后向所有学生问好。

(2)首先复习一些学过的短语,并播放相关的幻灯片。

(3)教师借助幻灯片创设情境并分别引入教学材料。

(4)结课前,播放所学课文的音频,再次回顾本次课的内容。

问题:

(1)该教师采用了什么形式进行课堂教学?

(2)请依据新课程理念,谈谈这种形式在小学英语教学中的优缺点。

某教师在讲授“What can you do”一课时,是这样进行教学的。

(1)教师用媒体播放歌曲“Good morning to you”,播放完毕后向所有学生问好。

(2)首先复习一些学过的短语,并播放相关的幻灯片。

(3)教师借助幻灯片创设情境并分别引入教学材料。

(4)结课前,播放所学课文的音频,再次回顾本次课的内容。

问题:

(1)该教师采用了什么形式进行课堂教学?

(2)请依据新课程理念,谈谈这种形式在小学英语教学中的优缺点。

答案:

解析:

(1)该教师应用的是利用多媒体进行教学的方式。

【出题思路】本题主要考查小学英语课堂教学的相关知识。

(2)随着现代教育技术和教学思想的发展,多媒体辅助教学在英语教学中发挥着越来越重要的作用。其优点有:

①多媒体信息技术集图形、文字、动画和声音于一体,创造出主动、形象的教学环境,能够促使学生积极思维,主动参与语言实践,可以大大提高教学效率。

②多媒体教学更具直观性和形象性。声情并茂、动静结合、情景交融的感官刺激,使学生身临其境,从而激发学生学习的兴趣和求知欲。

③能大幅度地增加学生练习的数量,突出教学的重点,节省教学时间。

④教师寓情于景的课堂教学,培养了学生热爱生活的性情,激发了学生情感。

其缺点是:

①表现形式单一,小学生活泼爱动,一直使用多媒体教学会使学生大脑疲劳。

②教师过多依赖多媒体课件教学,会失去对教学应有的控制角色。

③多媒体教学信息量大、节奏快,学生只能被动地接受授课内容,缺乏思维的过程。

④课堂过多依赖多媒体课件,教师与学生之间的互动性会减少,难以发挥学生的主体作用,不利于师生关系的培养。

【出题思路】本题主要考查小学英语课堂教学的相关知识。

(2)随着现代教育技术和教学思想的发展,多媒体辅助教学在英语教学中发挥着越来越重要的作用。其优点有:

①多媒体信息技术集图形、文字、动画和声音于一体,创造出主动、形象的教学环境,能够促使学生积极思维,主动参与语言实践,可以大大提高教学效率。

②多媒体教学更具直观性和形象性。声情并茂、动静结合、情景交融的感官刺激,使学生身临其境,从而激发学生学习的兴趣和求知欲。

③能大幅度地增加学生练习的数量,突出教学的重点,节省教学时间。

④教师寓情于景的课堂教学,培养了学生热爱生活的性情,激发了学生情感。

其缺点是:

①表现形式单一,小学生活泼爱动,一直使用多媒体教学会使学生大脑疲劳。

②教师过多依赖多媒体课件教学,会失去对教学应有的控制角色。

③多媒体教学信息量大、节奏快,学生只能被动地接受授课内容,缺乏思维的过程。

④课堂过多依赖多媒体课件,教师与学生之间的互动性会减少,难以发挥学生的主体作用,不利于师生关系的培养。

第4题:

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

教师利用大屏幕播放一组“自我简介”的演示文稿。播放结束后,再播放另外一组演示文稿。然后教师提出问题:这两组作品有什么不同?

学生会答出:第一组演示文稿作品从当前页面直接过渡到下一个页面,而另一组作品从当前页面到下一个页面之间有动画效果。

教师总结:在播放幻灯片时,可以在一张幻灯片过渡到下一张幻灯片之间加入“切换”效果,以增强页面动感。

引出课题——幻灯片的切换方式。

(二)新课讲授

教师讲解幻灯片的切换方式定义是指幻灯片播放时以什么方式出现。

任务一:设置幻灯片的切换方式

学生自主阅读教材并进行自主操作,为“自我简介”文件设置幻灯片播放时的切换效果。

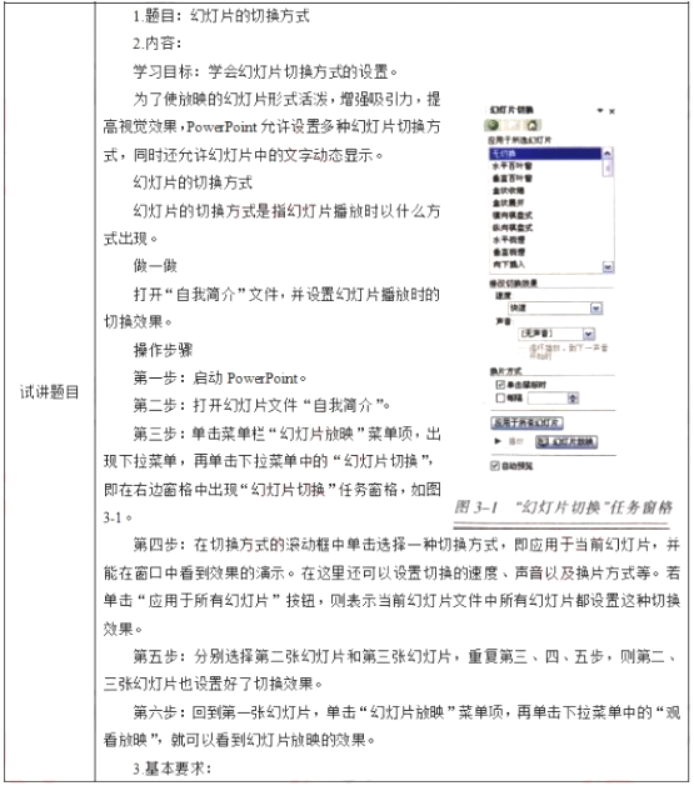

学生操作过程中,教师巡视指导。操作完毕后请学生上台演示并讲解操作步骤:在菜单栏中单击“幻灯片放映”菜单项,再在下拉菜单中选择“幻灯片切换”命令,在打开的“幻灯片切换”任务窗格中选择任意一种切换方式。教师对学生操作予以表扬。

任务二:设置速度、声音及换片方式

教师引导学生思考幻灯片除了可以设置切换方式之外,还可以设置哪些内容?学生通过观察“幻灯片切换任务”窗格会发现还可以对幻灯片切换的速度、声音以及换片方式进行设置。

接着教师让学生以同桌两人为单位,给他们5分钟的时间讨论并操作怎样设置幻灯片切换的速度、声音以及换片方式。教师在学生操作时进行巡视,对个别有疑问或者困难的给予指导,并在学生操作后请先完成的小组代表总结:首先选定幻灯片,然后打开“幻灯片切换”对话框,在“速度”列表框中选择“快速”,在“声音”列表框中选择自己喜欢的声音效果,换片方式勾选单击鼠标时复选框或者勾选每隔*秒复选框并对时间进行设置,最后单击“应用当前幻灯片”按钮。

最后教师提出问题在“幻灯片切换”对话框中设置好效果后,选择“应用于当前幻灯片”与“应用于所有幻灯片”,效果有什么不一样?学生操作后能够做出回答:选择“应用于当前幻灯片”是当前的幻灯片有效果;选择“应用所有幻灯片”指的是所有幻灯片都采用同样的过渡效果。

(三)巩固提高

对“自我简介”演示文稿的第二张幻灯片加入“鼓掌”的声音并设置每隔3秒自动切换。请学生以个人为单位独立完成,最后让学生评出优秀作品向全班学生展示出来。

(四)小结作业

1.老师以提问方式引导学生一起简单回顾本节课所学知识点。

2.请大家制作一个以“我的家庭”为主题的幻灯片,要求应用今天所学习的幻灯片切换方式并加入声音,改变速度,明天来与同学分享。

【板书设计】

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

教师利用大屏幕播放一组“自我简介”的演示文稿。播放结束后,再播放另外一组演示文稿。然后教师提出问题:这两组作品有什么不同?

学生会答出:第一组演示文稿作品从当前页面直接过渡到下一个页面,而另一组作品从当前页面到下一个页面之间有动画效果。

教师总结:在播放幻灯片时,可以在一张幻灯片过渡到下一张幻灯片之间加入“切换”效果,以增强页面动感。

引出课题——幻灯片的切换方式。

(二)新课讲授

教师讲解幻灯片的切换方式定义是指幻灯片播放时以什么方式出现。

任务一:设置幻灯片的切换方式

学生自主阅读教材并进行自主操作,为“自我简介”文件设置幻灯片播放时的切换效果。

学生操作过程中,教师巡视指导。操作完毕后请学生上台演示并讲解操作步骤:在菜单栏中单击“幻灯片放映”菜单项,再在下拉菜单中选择“幻灯片切换”命令,在打开的“幻灯片切换”任务窗格中选择任意一种切换方式。教师对学生操作予以表扬。

任务二:设置速度、声音及换片方式

教师引导学生思考幻灯片除了可以设置切换方式之外,还可以设置哪些内容?学生通过观察“幻灯片切换任务”窗格会发现还可以对幻灯片切换的速度、声音以及换片方式进行设置。

接着教师让学生以同桌两人为单位,给他们5分钟的时间讨论并操作怎样设置幻灯片切换的速度、声音以及换片方式。教师在学生操作时进行巡视,对个别有疑问或者困难的给予指导,并在学生操作后请先完成的小组代表总结:首先选定幻灯片,然后打开“幻灯片切换”对话框,在“速度”列表框中选择“快速”,在“声音”列表框中选择自己喜欢的声音效果,换片方式勾选单击鼠标时复选框或者勾选每隔*秒复选框并对时间进行设置,最后单击“应用当前幻灯片”按钮。

最后教师提出问题在“幻灯片切换”对话框中设置好效果后,选择“应用于当前幻灯片”与“应用于所有幻灯片”,效果有什么不一样?学生操作后能够做出回答:选择“应用于当前幻灯片”是当前的幻灯片有效果;选择“应用所有幻灯片”指的是所有幻灯片都采用同样的过渡效果。

(三)巩固提高

对“自我简介”演示文稿的第二张幻灯片加入“鼓掌”的声音并设置每隔3秒自动切换。请学生以个人为单位独立完成,最后让学生评出优秀作品向全班学生展示出来。

(四)小结作业

1.老师以提问方式引导学生一起简单回顾本节课所学知识点。

2.请大家制作一个以“我的家庭”为主题的幻灯片,要求应用今天所学习的幻灯片切换方式并加入声音,改变速度,明天来与同学分享。

【板书设计】

答案:

解析:

第5题:

阅读《与朱元思书》教学实录(节选),按要求答题。(画线语句的序号与选项的序号是对应的)

师:请一位同学把课题写在黑板上。(学生纷纷举手,教师指定一位学生,学生上台板书)

师:(A)字写得还不错,笔顺正确,结构匀称,值得大家学习。

师:(B)再请一位同学当小老师,给全班朗读课文。

(学生纷纷举手,指定一位学生朗读,安排其他同学纠错)

师:这位同学读得还不错,其他同学听得很认真,纠正了几个读音错误,下面全班同学齐声把课文朗读一遍。(学生齐读)

师:通过大家的朗读,我似乎看到了课文中描绘的秀丽、壮美的景色。如果再注意情感,那就更好了,老师给大家示范以下。(教师范读)

师:我们再来朗读。朗读时,要想象天空万里无云,天和山都是青青的颜色。作者坐在船上,随流水飘荡。(C)(情不自禁地唱起来)船儿呦,你慢些走呀,慢些走,让我把这些美丽地福寿江看个够……(课堂里想起热烈的掌声,学生朗读)

师:(D)读得不错,大家看看,第一段是总写,还是分写?

生:是总写。

对画线部分的分析,不正确的是( )。

师:请一位同学把课题写在黑板上。(学生纷纷举手,教师指定一位学生,学生上台板书)

师:(A)字写得还不错,笔顺正确,结构匀称,值得大家学习。

师:(B)再请一位同学当小老师,给全班朗读课文。

(学生纷纷举手,指定一位学生朗读,安排其他同学纠错)

师:这位同学读得还不错,其他同学听得很认真,纠正了几个读音错误,下面全班同学齐声把课文朗读一遍。(学生齐读)

师:通过大家的朗读,我似乎看到了课文中描绘的秀丽、壮美的景色。如果再注意情感,那就更好了,老师给大家示范以下。(教师范读)

师:我们再来朗读。朗读时,要想象天空万里无云,天和山都是青青的颜色。作者坐在船上,随流水飘荡。(C)(情不自禁地唱起来)船儿呦,你慢些走呀,慢些走,让我把这些美丽地福寿江看个够……(课堂里想起热烈的掌声,学生朗读)

师:(D)读得不错,大家看看,第一段是总写,还是分写?

生:是总写。

对画线部分的分析,不正确的是( )。

A.评价内容具体,对全班学生书写具有引导作用

B.运用多种朗读方式,利于学生初步感知文本内容

C.即兴唱歌分散了学生的注意力,偏离教学重点

D.朗读后直接分析结构,缺乏过渡,略显突兀

B.运用多种朗读方式,利于学生初步感知文本内容

C.即兴唱歌分散了学生的注意力,偏离教学重点

D.朗读后直接分析结构,缺乏过渡,略显突兀

答案:C

解析:

知识点:阅读教学实施。在做教学实施评价题目的时候要注意以下两点:1、题干中的教学实施环节与新课标要求以及本堂课的教学目标是否贴合。2、题干中的教学行为是否符合学生学情,是否能够合理展开。

A项:教师评价学生有理有据,并作出相应的发展性评价,对全班学生的书写有引导作用。正确,排除。

B项:教师运用了学生齐读、教师示范读等方式,朗读方式多样化,“书读百遍,其义自见”,多种朗读方式有助于学生更好地理解文本内容。正确,排除。

C项:即兴唱歌能够发散学生思维,更好地想象课文中描绘的秀丽、壮美的景色。没有脱离教学重点。错误,正选。

D项:朗读后没有总结或者过渡性的语言,直接转入结构分析过于突兀,会让学生措手不及。正确,排除。

A项:教师评价学生有理有据,并作出相应的发展性评价,对全班学生的书写有引导作用。正确,排除。

B项:教师运用了学生齐读、教师示范读等方式,朗读方式多样化,“书读百遍,其义自见”,多种朗读方式有助于学生更好地理解文本内容。正确,排除。

C项:即兴唱歌能够发散学生思维,更好地想象课文中描绘的秀丽、壮美的景色。没有脱离教学重点。错误,正选。

D项:朗读后没有总结或者过渡性的语言,直接转入结构分析过于突兀,会让学生措手不及。正确,排除。

第6题:

阅读《石壕吏》教学实录(节选),按要求答题。

师:学习本课我们主要完成三个活动:活动一,读好一首诗;活动二,梳理一首诗;活动三.背诵一首诗。首先,我们进行活动一“读好一首诗”。现在请大家自由朗读诗歌5分钟,准备朗读展示。(学生自由朗读)

师:时间到。哪位同学来展示 (三位学生展示朗读)

师:你们表现还不错。但是,语气还不够悲切,表现不出老妇人的痛苦和挣扎。大家要体会老妇人的心情——死了两个儿子,生活十分艰难。大家要以悲悯的心态看待老妇人的苦难。老师来给大家示范一次。(教师范读)

师:大家要用声音和气息来展示老妇人的悲苦挣扎。要尽量降低声音.放慢语速,自然流露情感。下面大家再次自由朗读,试着体会情感。

对该教育实录的分析,正确的是( )。

师:学习本课我们主要完成三个活动:活动一,读好一首诗;活动二,梳理一首诗;活动三.背诵一首诗。首先,我们进行活动一“读好一首诗”。现在请大家自由朗读诗歌5分钟,准备朗读展示。(学生自由朗读)

师:时间到。哪位同学来展示 (三位学生展示朗读)

师:你们表现还不错。但是,语气还不够悲切,表现不出老妇人的痛苦和挣扎。大家要体会老妇人的心情——死了两个儿子,生活十分艰难。大家要以悲悯的心态看待老妇人的苦难。老师来给大家示范一次。(教师范读)

师:大家要用声音和气息来展示老妇人的悲苦挣扎。要尽量降低声音.放慢语速,自然流露情感。下面大家再次自由朗读,试着体会情感。

对该教育实录的分析,正确的是( )。

A、运用朗读感知课文,符合诗歌教学的特点

B、朗读指导系统全面,层次清晰,效果显著

C、学生自由朗读后才范读,教学流程不合理

D、朗读指导中,教师对情感基调把握不准确

B、朗读指导系统全面,层次清晰,效果显著

C、学生自由朗读后才范读,教学流程不合理

D、朗读指导中,教师对情感基调把握不准确

答案:A

解析:

本题考查的是教学实施。B项材料中并未体现“效果”。C项学生朗读、教师范读,可以根据实际情况进行设计,并无固定模式。D项《石壕吏》是一篇现实主义作品,通过对“有吏夜捉人”的形象描绘,揭露官吏的横暴.反映人民的苦难。具体描述中要体现出当事人的悲苦,教师的把握很准确。故选择A选项。

第7题:

阅读以下教学片段。回答问题。

(1)教师用幻灯片打出关于“物质与意识关系”的一段文字。

(2)教师对语段进行语法分析。

师:刚才同学们看了“物质与意识关系”的一段材料.一定有助于理解马克思所发现的人类历史发展规律。下面我们再来对这段文字进行一下语法分析,来进一步理清句子的层次。(教师点拨后,用幻灯片打出语法分析)

(3)朗读文段。

(学生思考1分钟后)

师:下面。我们结合自己的理解将这段文字齐读一遍。

(学生齐读)

这是某位高中语文教师在教学《在马克思墓前的讲话》第三段时的一段教学实录(节选),以下对其评析不正确的一项是( )。

(1)教师用幻灯片打出关于“物质与意识关系”的一段文字。

(2)教师对语段进行语法分析。

师:刚才同学们看了“物质与意识关系”的一段材料.一定有助于理解马克思所发现的人类历史发展规律。下面我们再来对这段文字进行一下语法分析,来进一步理清句子的层次。(教师点拨后,用幻灯片打出语法分析)

(3)朗读文段。

(学生思考1分钟后)

师:下面。我们结合自己的理解将这段文字齐读一遍。

(学生齐读)

这是某位高中语文教师在教学《在马克思墓前的讲话》第三段时的一段教学实录(节选),以下对其评析不正确的一项是( )。

A、因本段在语言与内容上均有相当难度,故教师设计了以上三个环节来帮助学生理解

B、这一环节最大的问题在于频繁转换情境、使学生的思维缺乏连续性、稳定性

C、教师在创设一个情境、提出若干问题后,没必要一定要给学生留下思考时间

D、教师在教学过程中环环相扣、思路清晰。充分利用了课堂教学时间

B、这一环节最大的问题在于频繁转换情境、使学生的思维缺乏连续性、稳定性

C、教师在创设一个情境、提出若干问题后,没必要一定要给学生留下思考时间

D、教师在教学过程中环环相扣、思路清晰。充分利用了课堂教学时间

答案:C

解析:

【知识点】本题考查对教学内容设计的评析及对文本内容的理解。

【答案】C。

【解析】因本段在语言与内容上均有相当难度,故教师设计了以上三个环节来帮助学生理解。这一意图是值得肯定的。但是,这一环节最大的问题在于频繁转换情境.使学生的思维缺乏连续性、稳定性,其思维并未迅速随着教学情境的切换而随之转换。学习是通过思考进行的.没有思考就没有真正意义的学习,而思考问题需要一定的时间。一般而言,教师在创设一个情境、提出若干问题后,必须给学生留下一定的思考时间。思考时间如果偏短,学生的思维必然无法展开与深入,势必失之于肤浅散漫。这样,学生就容易被老师牵着鼻子走,使教学呈现支离破碎的状态。这堂课教学环节环环相扣、教学内容紧凑,虽然充分利用了课堂教学时间,但却因为过于追求紧凑、热闹,导致思考时间或过短或缺失,容易形成走过场现象。

【答案】C。

【解析】因本段在语言与内容上均有相当难度,故教师设计了以上三个环节来帮助学生理解。这一意图是值得肯定的。但是,这一环节最大的问题在于频繁转换情境.使学生的思维缺乏连续性、稳定性,其思维并未迅速随着教学情境的切换而随之转换。学习是通过思考进行的.没有思考就没有真正意义的学习,而思考问题需要一定的时间。一般而言,教师在创设一个情境、提出若干问题后,必须给学生留下一定的思考时间。思考时间如果偏短,学生的思维必然无法展开与深入,势必失之于肤浅散漫。这样,学生就容易被老师牵着鼻子走,使教学呈现支离破碎的状态。这堂课教学环节环环相扣、教学内容紧凑,虽然充分利用了课堂教学时间,但却因为过于追求紧凑、热闹,导致思考时间或过短或缺失,容易形成走过场现象。

第8题:

某教师在教文言文《强项令》时,提了一个问题:“课文题目中的‘强项’是什么意思?”学生根据课文的注释,马上回答是“硬脖子”的意思。为了让学生对比古今词义的区别,教师又追问:“‘强项’在现代汉语中是什么意思?”这个问题一下子把学生问懵了,课堂上出现了“冷场”的局面,教师接连问了几个学生都没有答出来。课后,教师进行了认真的教学反思。第二天给另一个班上课时,该教师及时改变了提问策略。在学生找出“强项”在课文中的意思之后,教师请学生们思考:“请问你们都有什么强项?”一个学生答道:“我的强项是打乒乓球。”教师接着问:“那么,你所用的‘强项’是什么意思呢?”学生想了想说:“是‘长处,的意思。”于是,教师再次请大家思考:“‘强项’在古代汉语和现代汉语中的词义有什么差别?”学生们纷纷举手并给出正确的答案。

请运用教学原则相关知识对此材料进行分析。

请运用教学原则相关知识对此材料进行分析。

答案:

解析:

(1)启发性原则是指在教学活动中,教师要调动学生的主动性和积极性,引导他们通过独立思考、积极探索,生动活泼地学习,自觉地掌握科学知识,提高分析问题和解决问题的能力。贯彻此原则的要求有:①加强学习的目的性教育,调动学生学习的主动性;②设置问题情境,启发学生独立思考,培养学生良好的思维方法和思维能力。材料中这位教师在第一堂课中提出的问题:“‘强项’在现代汉语中是什么意思?”出现了课堂“冷场”的局面,这是由于没有引起学生的兴趣;而在教学反思后的第二堂课上,学生们能够紧跟问题思考,最后“纷纷举手并给出正确的答案”,这说明学生们的积极性被成功地调动起来,证明教师的启发有了效果。

(2)循序渐进原则是指教师要严格按照科学知识的内在逻辑和学生的认知发展规律进行教学,使学生掌握系统的科学文化知识,能力得到充分的发展。贯彻此原则的要求有:①教师的教学要有系统性;②按照学生的认识顺序,由浅人深、由易到难、由简到繁地进行教学。材料中,第一堂课中教师的问题之所以没有得到学生的回应,正是因为他直接把难题摆了出来,没有遵循由易到难的顺序导致的;改进后的第二堂课中,教师先问了容易的问题,学生们做出回答之后再一步步地引导到目标问题。这样通过循序渐进地引导,学生们自然而然就理解了教师的问题。

(3)理论联系实际原则是指教师在教学中,应使学生从理论与实际的结合中来理解和掌握知识,并引导他们运用新获得的知识去解决各种实际问题,培养他们分析问题和解决问题的能力。贯彻此原则的要求有: ①重视书本知识的教学,在传授知识的过程中注重联系实际;②重视引导和培养学生运用知识的能力。材料中教师在第一堂课中的问题没能引起学生的兴趣,正是因为“强项”这个词被单独拿出来直接让学生解释,学生无法联系已有的经验。而到了第二堂课,教师先问了“你们都有什么强项?”当学生说出了自己的强项之后,教师再让学生思考刚才说的“强项”是什么意思。这成功地让学生将理论与生活实际联系起来,因此他们很快就明白了这个词的现代意义,接下来也就可以与课文原意对比了,这节课最终也取得了很好的效果。

(2)循序渐进原则是指教师要严格按照科学知识的内在逻辑和学生的认知发展规律进行教学,使学生掌握系统的科学文化知识,能力得到充分的发展。贯彻此原则的要求有:①教师的教学要有系统性;②按照学生的认识顺序,由浅人深、由易到难、由简到繁地进行教学。材料中,第一堂课中教师的问题之所以没有得到学生的回应,正是因为他直接把难题摆了出来,没有遵循由易到难的顺序导致的;改进后的第二堂课中,教师先问了容易的问题,学生们做出回答之后再一步步地引导到目标问题。这样通过循序渐进地引导,学生们自然而然就理解了教师的问题。

(3)理论联系实际原则是指教师在教学中,应使学生从理论与实际的结合中来理解和掌握知识,并引导他们运用新获得的知识去解决各种实际问题,培养他们分析问题和解决问题的能力。贯彻此原则的要求有: ①重视书本知识的教学,在传授知识的过程中注重联系实际;②重视引导和培养学生运用知识的能力。材料中教师在第一堂课中的问题没能引起学生的兴趣,正是因为“强项”这个词被单独拿出来直接让学生解释,学生无法联系已有的经验。而到了第二堂课,教师先问了“你们都有什么强项?”当学生说出了自己的强项之后,教师再让学生思考刚才说的“强项”是什么意思。这成功地让学生将理论与生活实际联系起来,因此他们很快就明白了这个词的现代意义,接下来也就可以与课文原意对比了,这节课最终也取得了很好的效果。

第9题:

阅读《烛之武退秦师》教学实录(节选),回答问题。

片段一:

师:烛之武如何说服秦伯,课文中用了124个字,老师比他更惜字如金,只用了短短18个字.同学们可要好好看看。

(幻灯片显示:莫亡郑也,亡郑有益于晋,不利于秦,望君三思)

学生发出一阵笑声。

师:从大家的表情中可以看出,你们都觉得老师的说辞远远比不上烛之武啊。的确,古人曾盛赞过烛之武进谏的高超艺术。

(幻灯片显示)如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。春秋时祖此者甚多,此不特千古辞令之祖,亦千古处难济变之师也。拜服拜服。——明·魏禧《左传经世钞》

师:请同学们朗读第三段,并思考烛之武是如何说服秦穆公的。

片段二:

全班朗读第三段。

师:我们一起来学习烛之武是如何说服秦伯的。老师给大家提一个要求,请大家用“烛之武……,秦伯……矣”(幻灯片显示)的格式,来概括烛之武成功说服秦伯的几个阶段,以每一个句号为界。我们分成五个部分。首先我们一起来看看第一句话。

学生自读.思考问题。

生:烛之武说国家要亡,秦伯放松警惕矣。

师:概括很精当,老师也概括了一下,供大家参考。

(幻灯片显示:烛之武以退为进,秦伯戒心除矣)

师:剩下几句.请同学们认真思考,各小组再展开讨论,特别要关注幻灯片中所标注的红色词句.再按照上面规定的格式加以概括。

以上是两位教师对《烛之武退秦师》一课中进谏艺术的教学,以下分析不正确的一项是( )。

片段一:

师:烛之武如何说服秦伯,课文中用了124个字,老师比他更惜字如金,只用了短短18个字.同学们可要好好看看。

(幻灯片显示:莫亡郑也,亡郑有益于晋,不利于秦,望君三思)

学生发出一阵笑声。

师:从大家的表情中可以看出,你们都觉得老师的说辞远远比不上烛之武啊。的确,古人曾盛赞过烛之武进谏的高超艺术。

(幻灯片显示)如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。春秋时祖此者甚多,此不特千古辞令之祖,亦千古处难济变之师也。拜服拜服。——明·魏禧《左传经世钞》

师:请同学们朗读第三段,并思考烛之武是如何说服秦穆公的。

片段二:

全班朗读第三段。

师:我们一起来学习烛之武是如何说服秦伯的。老师给大家提一个要求,请大家用“烛之武……,秦伯……矣”(幻灯片显示)的格式,来概括烛之武成功说服秦伯的几个阶段,以每一个句号为界。我们分成五个部分。首先我们一起来看看第一句话。

学生自读.思考问题。

生:烛之武说国家要亡,秦伯放松警惕矣。

师:概括很精当,老师也概括了一下,供大家参考。

(幻灯片显示:烛之武以退为进,秦伯戒心除矣)

师:剩下几句.请同学们认真思考,各小组再展开讨论,特别要关注幻灯片中所标注的红色词句.再按照上面规定的格式加以概括。

以上是两位教师对《烛之武退秦师》一课中进谏艺术的教学,以下分析不正确的一项是( )。

A、片段一中、教师将一种通俗无力的说辞与烛之武的进谏进行对比,让学生对文本产生了强烈的探知欲望

B、片段二中、教师创造性地将学习难点分解,将几个阶段有效关联。既降低了学习的难度,又充分调动了学生的合作探究能力,还训练了学生的语言概括能力

C、片段一中,教师在调动学生的学习兴趣后,再辅以名家评论,激起学生自主解读经典文化的欲望。这样,教师激起了学生细心精读文本的兴趣

D、片段一中,教师采用“移位”法进行语言分析;片段二中,教师在教学过程中融合了听、说、读、写四种手段,比较而言,片段一的教学方式更胜一筹

B、片段二中、教师创造性地将学习难点分解,将几个阶段有效关联。既降低了学习的难度,又充分调动了学生的合作探究能力,还训练了学生的语言概括能力

C、片段一中,教师在调动学生的学习兴趣后,再辅以名家评论,激起学生自主解读经典文化的欲望。这样,教师激起了学生细心精读文本的兴趣

D、片段一中,教师采用“移位”法进行语言分析;片段二中,教师在教学过程中融合了听、说、读、写四种手段,比较而言,片段一的教学方式更胜一筹

答案:D

解析:

对从教学片段可以看出,两位教师各采用了不同的教学方式对课文中体现出的进谏艺术进行了精当处理,都是精彩有效的处理方式,各有春秋,无孰优孰劣之分。故D项表述有误,当选。

第10题:

阅读《绿色蝈蝈》一课的教学实录(节选),回答问题。

师:课前我们已经布置了预习任务,下面,谁愿意把自己搜集到的关于作者法布尔的情况和大家进行交流 (学生简介作者的生平,一个学生讲述法布尔小时候观察昆虫入迷的小故事)

师:你为什么给大家讲这个故事 法布尔的什么精神品质对你产生了影响

生:法布尔对待生活、对待科学认真的态度给我留下了深刻印象。(师颔首表示赞许)

师:我们怎么完成课文的朗读

(学生讨论最后达成一致意见,希望师生合作完成。于是,教师和学生以自然段为单位,交替进行朗读)

师:现在,请大家合上课本,思考这篇文章所写的主要内容,并用一句话加以概括。

生:这是一篇小品文,主要介绍了蝈蝈的外形特征、食物习性等内容。(师予以肯定)

师:作者是如何引出绿色蝈蝈的 (明确:被蝉的哀号声引出)

师:蝈蝈究竟长什么样呢 (投影展示绿色蝈蝈的图片。师一边引导学生观察,一边进行介绍,并用投影打出有关蝈蝈外形特征和生活习性的文字,学生齐读,加以掌握)

师:好,我们对课文内容有了比较详尽的了解。下面,我们速读课文,将你认为文中最好的语句勾画下来,并简单批注理由。(学生速读,按教师要求完成任务)

生:我最最欣赏文章的第5自然段。

师:你找得太对了!你一定很希望把这一段读给大家听吧

(学生朗读)

师:你欣赏这一段的理由是什么呢 谈一谈.和大家交流一下你的见解。

生:这一段对蝈蝈捕蝉的描写非常精彩。蝈蝈非常勇敢,敢于以小治大。我要是像蝈蝈一样,勇猛无比,那该多好,就不会有人欺负我了。(学生哄堂大笑,发言的学生也不好意思地笑了,教师不置可否,微笑着示意学生坐下)

师:这是他的看法,很有个性,谁还能谈谈你自己欣赏这段文字的理由 (小组讨论,代表发言。学生分别说出了“生动传神的语言”“拟人手法的合理运用”“与鹰捕食云雀形成对比”等内容.教师一一肯定)

师:你认为这段文字究竟美在哪里 请用“首先”“其次”的表述方式有条理地进行概括。(学生总结,教师归纳)

以下对这段教学(节选)评析不正确的一项是( )。

师:课前我们已经布置了预习任务,下面,谁愿意把自己搜集到的关于作者法布尔的情况和大家进行交流 (学生简介作者的生平,一个学生讲述法布尔小时候观察昆虫入迷的小故事)

师:你为什么给大家讲这个故事 法布尔的什么精神品质对你产生了影响

生:法布尔对待生活、对待科学认真的态度给我留下了深刻印象。(师颔首表示赞许)

师:我们怎么完成课文的朗读

(学生讨论最后达成一致意见,希望师生合作完成。于是,教师和学生以自然段为单位,交替进行朗读)

师:现在,请大家合上课本,思考这篇文章所写的主要内容,并用一句话加以概括。

生:这是一篇小品文,主要介绍了蝈蝈的外形特征、食物习性等内容。(师予以肯定)

师:作者是如何引出绿色蝈蝈的 (明确:被蝉的哀号声引出)

师:蝈蝈究竟长什么样呢 (投影展示绿色蝈蝈的图片。师一边引导学生观察,一边进行介绍,并用投影打出有关蝈蝈外形特征和生活习性的文字,学生齐读,加以掌握)

师:好,我们对课文内容有了比较详尽的了解。下面,我们速读课文,将你认为文中最好的语句勾画下来,并简单批注理由。(学生速读,按教师要求完成任务)

生:我最最欣赏文章的第5自然段。

师:你找得太对了!你一定很希望把这一段读给大家听吧

(学生朗读)

师:你欣赏这一段的理由是什么呢 谈一谈.和大家交流一下你的见解。

生:这一段对蝈蝈捕蝉的描写非常精彩。蝈蝈非常勇敢,敢于以小治大。我要是像蝈蝈一样,勇猛无比,那该多好,就不会有人欺负我了。(学生哄堂大笑,发言的学生也不好意思地笑了,教师不置可否,微笑着示意学生坐下)

师:这是他的看法,很有个性,谁还能谈谈你自己欣赏这段文字的理由 (小组讨论,代表发言。学生分别说出了“生动传神的语言”“拟人手法的合理运用”“与鹰捕食云雀形成对比”等内容.教师一一肯定)

师:你认为这段文字究竟美在哪里 请用“首先”“其次”的表述方式有条理地进行概括。(学生总结,教师归纳)

以下对这段教学(节选)评析不正确的一项是( )。

A、在整节课中,学生的活动占据了主要地位、师生成为彼此的倾听者和交流者

B、在阅读过程中,学生阅读较少,对文本内容解读有脱离阅读文本之嫌

C、在学生介绍作者法布尔之后,教师直接要求学生谈一谈应该学习他的什么精神,教师急于把自己的观点和认识强加给学生、比较生硬

D、对文本的鉴赏局限于第5自然段,体现了教师抓住重点段落进行重点赏析的教学思想

B、在阅读过程中,学生阅读较少,对文本内容解读有脱离阅读文本之嫌

C、在学生介绍作者法布尔之后,教师直接要求学生谈一谈应该学习他的什么精神,教师急于把自己的观点和认识强加给学生、比较生硬

D、对文本的鉴赏局限于第5自然段,体现了教师抓住重点段落进行重点赏析的教学思想

答案:D

解析:

本题考查教学实施。分析教学实录,学生对第5段的鉴赏始于“下面,我们速读课文,将你认为文中最好的语句勾画下来,并简单批注理由”,显然教师的最初教学目的是引导学生对整篇课文中的“最好的语句”进行赏析。然而由于当学生提出自己最欣赏的内容是第5段时。教师的评价语是“你找得太对了”。这种评析的片面引导性导致学生的赏析实际上一直没有离开第5自然段。这是本次教学中的一大失误,故D项当选。