下面是一位初中语文教师有关《秋天的怀念》一课的教学实录(节选),阅读并回答问题。 师:(板书)怀念、秋天(生读这两个词语),中间加一个字“的”。(生读出这个词组)“怀念的秋天”——你的眼前会是怎样的情景? 生:怀念秋天里发生的一件事,一件刻骨铭心的事。 师:带着你的想象读课题。(生读) 生:“怀念的秋天”,我踏着秋天的落叶,陶醉在小路上…… 师:带着你的理解读出你的韵味。 生:我眼前出现的画面是:一个人在怀念秋天的美景,那片片飘落的黄叶,那从北向南的雁阵… 师:好,带着你的体会读吧。 师:把这两个词语调

题目

下面是一位初中语文教师有关《秋天的怀念》一课的教学实录(节选),阅读并回答问题。 师:(板书)怀念、秋天(生读这两个词语),中间加一个字“的”。(生读出这个词组)“怀念的秋天”——你的眼前会是怎样的情景? 生:怀念秋天里发生的一件事,一件刻骨铭心的事。 师:带着你的想象读课题。(生读) 生:“怀念的秋天”,我踏着秋天的落叶,陶醉在小路上…… 师:带着你的理解读出你的韵味。 生:我眼前出现的画面是:一个人在怀念秋天的美景,那片片飘落的黄叶,那从北向南的雁阵… 师:好,带着你的体会读吧。 师:把这两个词语调一下,再读。 生:秋天的怀念。 师:有什么变化? 生:词语位置变了,我觉得是秋天的某个事件或某个人物变成了深深的怀念。 生:我明白了,这秋天的景啊,人啊,事啊,沉淀成了一种情感,这就是怀念。 师:读出你的理解,这题的味儿就出来了! 以下有关这段教学实录(节选)评价不正确的一项是()。

- A、充分体现了《义务教育语文课程标准(2011年版)》中阅读教学的核心目标“具有独立阅读的能力,学会运用多种阅读方法”的要求

- B、通过对课文题目巧妙地处理,可以使学生在语境、语情、语技的联系中,明白精心选用词语是为了准确描述当时情境,准确展示人物内心,准确表露自我情感

- C、教师通过让学生反复地朗读,不仅达到了品味语言、感悟思想的目的,也在不知不觉中达到了语感训练

- D、语文阅读教学要注重语言的感悟、积累和运用。教师通过课文题目位置互换体会、想象词组所表述的不同场景、反复朗读、有重点地朗读等教学技巧,达到了这一目的

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

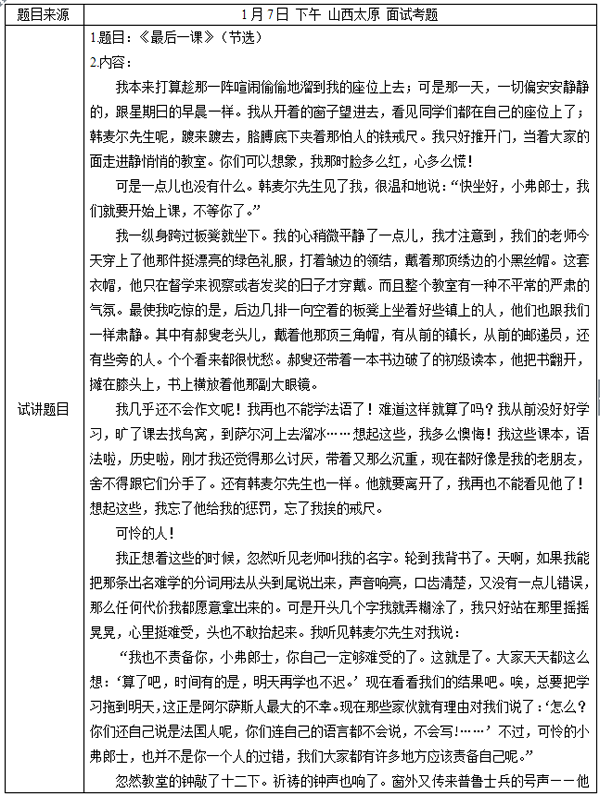

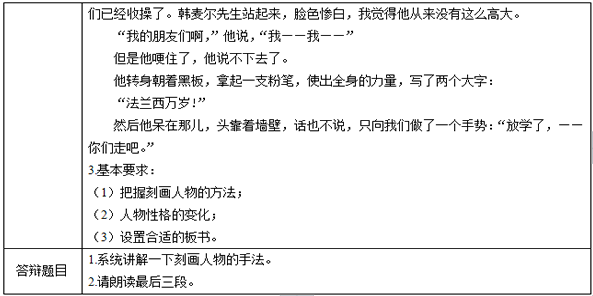

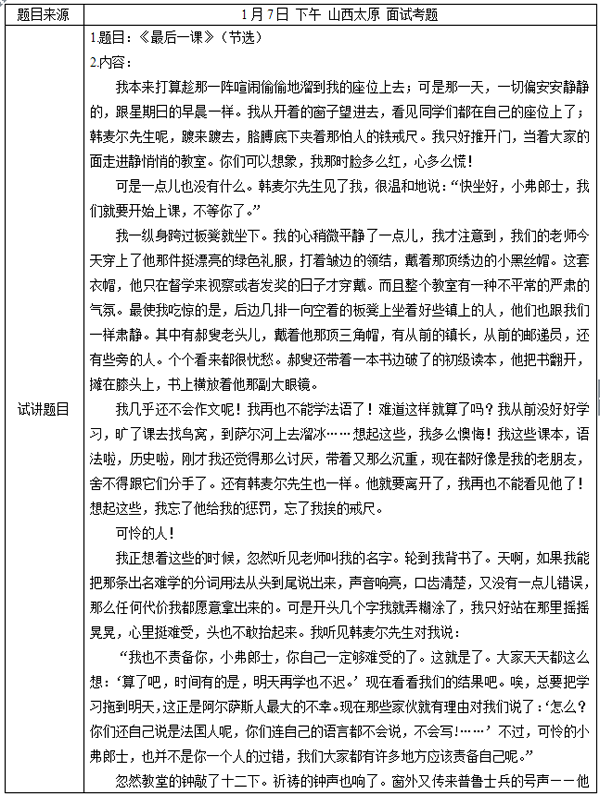

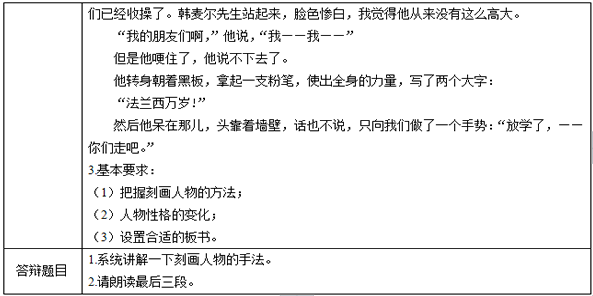

初中语文《最后一课》

一、考题回顾

一、考题回顾

答案:

解析:

【教学过程】

(一)导入

今天,我们将继续学习法国作家都德的爱国主义名篇《最后一课》。当国土遭到践踏,尊严遭受凌辱,一个无忧无虑的天真淘气的孩子,一个执教四十年的普通教师,又将是怎样的一种表现呢,他们身上又会有什么样子的光辉呢?今天我们再次一起走进《最后一课》。

(二)回顾背景

这篇小说写于1873年,当时正是普法战争法国战败时期,普鲁士军队长驱直入,占领了法国的阿尔萨斯、洛林等地区。为了让当地人民永远忘记祖国,永远统治这些地方,普鲁士政府下命令这两个州的学校,只准教德语,不准再教法语。《最后一课》就产生于这样的时代背景。从普鲁士军队占领法兰西国土的那一刻起,法兰西人民就奋起反抗。作家都德也参加了这场战争,本文通过最后一堂法语课的描述,表现了法国人民对祖国的热爱。

(三)深入研读

1.组织学生研讨分析小弗郎士这个人物形象。

(1)小弗郎士本来是一个贪玩、不爱学习的孩子,他总是想着逃课,去找鸟窝,去溜冰,最讨厌课本,觉得它们很讨厌,带着又那么沉重。而现在他觉得它们都是他的好朋友,舍不得跟它们分手了。

(2)以前他觉得韩麦尔先生是个很严厉的人,现在他称韩麦尔先生为“可怜的人”,开始理解和同情韩麦尔先生,甚至敬仰先生的人格,“觉得他从来没有这么高大”。

(3)对于祖国,作为小学生的小弗郎士一开始并没有失去国土的悲痛,没有爱国的意识,看到普鲁士兵在操练还觉得比学习有意思,而在最后一堂课上他懂得侵略者的意义,懂得去仇恨普鲁士的侵略者,说他们是“坏家伙”,成长为了一个懂事成熟、热爱祖国的孩子。

2.究竟是什么使这样一个活泼、调皮的孩子发生了这样大的变化?

明确:是他的老师韩麦尔先生的一言一行教育了他,是亡国的惨痛巨烈地震撼了他,是最后一课的典型环境感染了他,更是普鲁士侵略者对法兰西人民民族感情的无情伤害促进了他心灵深处爱国主义思想的猛醒。

3.看来韩麦尔先生对于小弗郎士的影响非常大。你认为韩麦尔先生是一个什么样的人呢?结合具体内容来谈。(学生小组讨论)

明确:

①韩麦尔先生是一个普通的人:

镇上的一位普普通通的教师。平平常常工作了40年,课堂教学的管理水平不大高。有时还“玩忽职守”“我不是常常让你们丢下功课替我浇花吗?我去钓鱼的时候,不是干脆就放你们一天假吗?

②韩麦尔先生是一个“可怜”的人:

这是他给孩子们及镇上的人上的最后一次课,明天就要永远离开这个地方。离开他工作40年的地方,离开自己的工作岗位,而且再也不能教法语了,他唯一能做的就是教一节课又一节课,恨不得把全部知识都教给我们。这个可怜的人异常的难受,他一动也不动地瞪着眼看周围的东西。脸色惨白,话也说不下去……

③韩麦尔是一个爱国者:

换上礼服,纪念这最后一课,以表示对失去国土的敬意;对自己从前的工作态度进行了反省,对阿尔萨斯人进行了直率的批评;赞美法语,说法语是世界上最美的语言;说明语言好比打开监狱大门的钥匙;面对即将要丧失的祖国语言内心的极大悲痛,使出全身的力量写“法兰西万岁!”这两个大字。这些都足以证明韩麦尔先生对于祖国的热爱。

(在讨论中重点放在第③种“见解”。注意最后一部分,韩麦尔先生的语言、神态、动作的描写。)

4.作者从人物描写的哪些方面来刻画韩麦尔先生?

语言:“我的朋友们啊”“我——我——”

神态:“脸色惨白”“呆在那里”

动作:转、拿、使、写、靠、做手势。

写出了他对侵略者的强烈的愤恨和丧失国土给他的沉重的打击,表明他具有强烈的爱国情感。

(结合讨论,有感情地诵读韩麦尔先生的大段独白,诵读课文最后一部分,想象、描述这一精彩的特写镜头,体会其中的情感,掀起课堂教学的高潮。)

5.最后一堂法语课上,无论是本来贪玩的小弗郎士还是原本普通的韩麦尔先生都发生了巨大的变化,作者如此深入刻画韩麦尔先生和小弗郎士的形象想要传达给读者什么样的思想感情呢?

明确:作者借助于对最后一课的描述,深入的刻画了小弗郎士和韩麦尔先生的形象,表达了法国人民对于祖国的热爱,对于侵略者的仇恨。

(四)拓展延伸:

普鲁士侵略者为什么不让阿尔萨斯和洛林地区的人民学法语了?

明确:因为语言是民族的标志和象征,是联系人民思想的纽带,它能使人们不忘自己的祖国,团结起来和侵略者斗争,求得民族的解放。普鲁士侵略者想让当地人民永远忘记自己的祖国,他们好永远统治这些地方,禁止阿尔萨斯和洛林地区的人民学习自己祖国的语言,妄图用这种阴险、毒辣的手段奴役法国人民。

课件展示补充资料:在我们国家也同样出现过这样文化侵略的现象,日本占领了我国的东北三省后,为了奴役中国人民,日本人在东北强制中国人学习日语,给中国人灌输自己是日本统治下的满洲人的思想,想从思想上彻底的奴役中国人,把中国人变为他们的奴隶。当然日本人的阴险用心并没有得逞,否则今天我们就不能够在这明亮的教室里学习自己祖国的语言。

(五)小结作业

你怎样表达你对我们祖国的热爱呢?请用充满自信和赞扬的笔触,把它写下来。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.系统讲解一下刻画人物的手法。

关于刻画人物的手法是我们接触到的写人的文章里面大量都会涉及到的。具体可以划分为以下几个方面:正面描写和侧面描写。而正面描写又分为以下几个方面:心理描写、动作描写、神态描写、语言描写、肖像描写,举个例子是《桥》这篇文章中的肖像描写、语言描写。而侧面描写更多的是通过其他的事物或者景物来突出另一个的,比如说《秦罗敷》里面通过其他人对罗敷外貌的印象,写出了美女的美。

2.请朗读最后三段。

读出气势和无奈。

(一)导入

今天,我们将继续学习法国作家都德的爱国主义名篇《最后一课》。当国土遭到践踏,尊严遭受凌辱,一个无忧无虑的天真淘气的孩子,一个执教四十年的普通教师,又将是怎样的一种表现呢,他们身上又会有什么样子的光辉呢?今天我们再次一起走进《最后一课》。

(二)回顾背景

这篇小说写于1873年,当时正是普法战争法国战败时期,普鲁士军队长驱直入,占领了法国的阿尔萨斯、洛林等地区。为了让当地人民永远忘记祖国,永远统治这些地方,普鲁士政府下命令这两个州的学校,只准教德语,不准再教法语。《最后一课》就产生于这样的时代背景。从普鲁士军队占领法兰西国土的那一刻起,法兰西人民就奋起反抗。作家都德也参加了这场战争,本文通过最后一堂法语课的描述,表现了法国人民对祖国的热爱。

(三)深入研读

1.组织学生研讨分析小弗郎士这个人物形象。

(1)小弗郎士本来是一个贪玩、不爱学习的孩子,他总是想着逃课,去找鸟窝,去溜冰,最讨厌课本,觉得它们很讨厌,带着又那么沉重。而现在他觉得它们都是他的好朋友,舍不得跟它们分手了。

(2)以前他觉得韩麦尔先生是个很严厉的人,现在他称韩麦尔先生为“可怜的人”,开始理解和同情韩麦尔先生,甚至敬仰先生的人格,“觉得他从来没有这么高大”。

(3)对于祖国,作为小学生的小弗郎士一开始并没有失去国土的悲痛,没有爱国的意识,看到普鲁士兵在操练还觉得比学习有意思,而在最后一堂课上他懂得侵略者的意义,懂得去仇恨普鲁士的侵略者,说他们是“坏家伙”,成长为了一个懂事成熟、热爱祖国的孩子。

2.究竟是什么使这样一个活泼、调皮的孩子发生了这样大的变化?

明确:是他的老师韩麦尔先生的一言一行教育了他,是亡国的惨痛巨烈地震撼了他,是最后一课的典型环境感染了他,更是普鲁士侵略者对法兰西人民民族感情的无情伤害促进了他心灵深处爱国主义思想的猛醒。

3.看来韩麦尔先生对于小弗郎士的影响非常大。你认为韩麦尔先生是一个什么样的人呢?结合具体内容来谈。(学生小组讨论)

明确:

①韩麦尔先生是一个普通的人:

镇上的一位普普通通的教师。平平常常工作了40年,课堂教学的管理水平不大高。有时还“玩忽职守”“我不是常常让你们丢下功课替我浇花吗?我去钓鱼的时候,不是干脆就放你们一天假吗?

②韩麦尔先生是一个“可怜”的人:

这是他给孩子们及镇上的人上的最后一次课,明天就要永远离开这个地方。离开他工作40年的地方,离开自己的工作岗位,而且再也不能教法语了,他唯一能做的就是教一节课又一节课,恨不得把全部知识都教给我们。这个可怜的人异常的难受,他一动也不动地瞪着眼看周围的东西。脸色惨白,话也说不下去……

③韩麦尔是一个爱国者:

换上礼服,纪念这最后一课,以表示对失去国土的敬意;对自己从前的工作态度进行了反省,对阿尔萨斯人进行了直率的批评;赞美法语,说法语是世界上最美的语言;说明语言好比打开监狱大门的钥匙;面对即将要丧失的祖国语言内心的极大悲痛,使出全身的力量写“法兰西万岁!”这两个大字。这些都足以证明韩麦尔先生对于祖国的热爱。

(在讨论中重点放在第③种“见解”。注意最后一部分,韩麦尔先生的语言、神态、动作的描写。)

4.作者从人物描写的哪些方面来刻画韩麦尔先生?

语言:“我的朋友们啊”“我——我——”

神态:“脸色惨白”“呆在那里”

动作:转、拿、使、写、靠、做手势。

写出了他对侵略者的强烈的愤恨和丧失国土给他的沉重的打击,表明他具有强烈的爱国情感。

(结合讨论,有感情地诵读韩麦尔先生的大段独白,诵读课文最后一部分,想象、描述这一精彩的特写镜头,体会其中的情感,掀起课堂教学的高潮。)

5.最后一堂法语课上,无论是本来贪玩的小弗郎士还是原本普通的韩麦尔先生都发生了巨大的变化,作者如此深入刻画韩麦尔先生和小弗郎士的形象想要传达给读者什么样的思想感情呢?

明确:作者借助于对最后一课的描述,深入的刻画了小弗郎士和韩麦尔先生的形象,表达了法国人民对于祖国的热爱,对于侵略者的仇恨。

(四)拓展延伸:

普鲁士侵略者为什么不让阿尔萨斯和洛林地区的人民学法语了?

明确:因为语言是民族的标志和象征,是联系人民思想的纽带,它能使人们不忘自己的祖国,团结起来和侵略者斗争,求得民族的解放。普鲁士侵略者想让当地人民永远忘记自己的祖国,他们好永远统治这些地方,禁止阿尔萨斯和洛林地区的人民学习自己祖国的语言,妄图用这种阴险、毒辣的手段奴役法国人民。

课件展示补充资料:在我们国家也同样出现过这样文化侵略的现象,日本占领了我国的东北三省后,为了奴役中国人民,日本人在东北强制中国人学习日语,给中国人灌输自己是日本统治下的满洲人的思想,想从思想上彻底的奴役中国人,把中国人变为他们的奴隶。当然日本人的阴险用心并没有得逞,否则今天我们就不能够在这明亮的教室里学习自己祖国的语言。

(五)小结作业

你怎样表达你对我们祖国的热爱呢?请用充满自信和赞扬的笔触,把它写下来。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.系统讲解一下刻画人物的手法。

关于刻画人物的手法是我们接触到的写人的文章里面大量都会涉及到的。具体可以划分为以下几个方面:正面描写和侧面描写。而正面描写又分为以下几个方面:心理描写、动作描写、神态描写、语言描写、肖像描写,举个例子是《桥》这篇文章中的肖像描写、语言描写。而侧面描写更多的是通过其他的事物或者景物来突出另一个的,比如说《秦罗敷》里面通过其他人对罗敷外貌的印象,写出了美女的美。

2.请朗读最后三段。

读出气势和无奈。

第2题:

教师讲授胡适《我的母亲》时。引导学生联系其他描写亲情的作品。下列适合的是()。

A.都德《最后一课》

B.史铁生《秋天的怀念》

C.莎士比亚《威尼斯商人》

D.茹志鹃《百合花》

B.史铁生《秋天的怀念》

C.莎士比亚《威尼斯商人》

D.茹志鹃《百合花》

答案:B

解析:

A项《最后一课》表达的是法兰西人的爱国之情。B项《秋天的怀念》描述了史铁生对已故母亲的回忆,表现了史铁生对母亲深切的怀念。C项《威尼斯商人》主题是歌颂仁爱、友谊和爱情,同时也反映了资本主义早期商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾。D项《百合花》主要刻画了小通讯员和新媳妇之间圣洁的感情,表现了我国人民解放军热爱人民、不怕牺牲的精神。

第3题:

下面某教师为“抗日战争”一课设计的PPT:

问题:

(1)请评价这幅PPT,并说明理由。(8分)

(2)历史教师在设计和运用教学课件时应注意哪些问题 (8分)

问题:

(1)请评价这幅PPT,并说明理由。(8分)

(2)历史教师在设计和运用教学课件时应注意哪些问题 (8分)

答案:

解析:

(1)这幅PPT用来讲“抗日战争”这节课,其优点有用了大量历史视图,能促进学生的情境感。但其缺点也是显而易见的:一是布局上没有重点,学生容易被众多图片迷惑;二是信息量过多,不符合学生的认知特点;三是逻辑混乱,不能给学生理出一条线索便于学生记忆,不够简明。

(2)高中新课标要求提倡教学方式、方法和手段的多样化。现代教学中将计算机技术运用到课堂中,既能激发学生的兴趣,又能加深学生对课程内容的理解。课件已经成为现代教师的一个必备技能。根据课堂教学要求,历史教师用课件应注意是否符合以下几个原则:

控制性原则是指课件的操作要简便、灵活、可靠,课件制作提示要明显,链接不能过多,以便于教学中灵活自如地使用;简约性原则要求投影的画面应符合学生的视觉心理,画面的布局要突出重点,另外,课件的信息量要适度。防止由“人灌”沦为“电灌”;艺术性原则就是课件要给人以优美的感受;科学性原则就是要做到系统严谨、实用新颖、规范正确、简明通俗。

(2)高中新课标要求提倡教学方式、方法和手段的多样化。现代教学中将计算机技术运用到课堂中,既能激发学生的兴趣,又能加深学生对课程内容的理解。课件已经成为现代教师的一个必备技能。根据课堂教学要求,历史教师用课件应注意是否符合以下几个原则:

控制性原则是指课件的操作要简便、灵活、可靠,课件制作提示要明显,链接不能过多,以便于教学中灵活自如地使用;简约性原则要求投影的画面应符合学生的视觉心理,画面的布局要突出重点,另外,课件的信息量要适度。防止由“人灌”沦为“电灌”;艺术性原则就是课件要给人以优美的感受;科学性原则就是要做到系统严谨、实用新颖、规范正确、简明通俗。

第4题:

阅读下面的教学案例,对教师的备课和上课环节进行评析。(6分)

以下是一位老师在执教《楚辞》中的《渔父》时,备课和上课的主要环节:

备课时,教师先读了一遍课文,然后从网上下载了35个课件、8篇教学设计和2位名家的教学实录。上课时,他先用l0个PPT分别展示了儒家、道家思想有关知识,然后重点讲解屈原和渔父的儒道思想之争,并提醒学生及时记录。在讲解到某些陌生名言时,还会不时翻看备课笔记。

以下是一位老师在执教《楚辞》中的《渔父》时,备课和上课的主要环节:

备课时,教师先读了一遍课文,然后从网上下载了35个课件、8篇教学设计和2位名家的教学实录。上课时,他先用l0个PPT分别展示了儒家、道家思想有关知识,然后重点讲解屈原和渔父的儒道思想之争,并提醒学生及时记录。在讲解到某些陌生名言时,还会不时翻看备课笔记。

答案:

解析:

优点:备课时。教师有搜集资料、丰富课堂教学内容与教学方案的意识;授课时,利用多媒体教学来帮助学生理解课文相关知识,更易吸引学生注意力。 缺点:备课过程中.教师未能明确教学目标,仅依靠大量的课件填充课堂,欠缺实际教学意义。授课时,未事先熟悉备课内容,对教案讲义依赖性强,无法独立完成授课;全程采用讲授法,忽略了学生的主体地位;授课缺乏启发性、趣味性,以大量的儒道思想等知识来分析屈原的儒家思想,偏离本文教学重点。

第5题:

教学泰戈尔的《金色花》,教师推荐另外几篇有关母爱的作品,建议学生比较阅读,下列作品不适合推荐的是( )。

A.冰心《纸船》

B.孙犁《芦花荡》

C.孟郊《游子吟》

D.史铁生《秋天的怀念》

B.孙犁《芦花荡》

C.孟郊《游子吟》

D.史铁生《秋天的怀念》

答案:B

解析:

知识点:对文学作品主要内容的掌握,同时结合本题关键字“有关母爱的作品”进行作答。

A项:冰心的《纸船》是以一个童心未泯的孩子的口吻写成,通过“叠纸船”这充满童趣的行动,寄托对母亲的思念。与母爱相关。排除。

B项:《芦花荡》选自《白洋淀记事》,与《荷花淀》是姊妹篇。讲述的是一位老英雄在苇塘中护送两个女孩子,并与日寇搏斗的故事。本篇描述的是抗战故事,与母爱无关。当选。

C项:《游子吟》这首诗通过回忆一个看似平常的临行前缝衣的场景,凸显并歌颂了母爱的伟大与无私,表达了诗人对母亲的感激以及对母亲深深的爱与尊敬。与母爱相关。排除。

D项:《秋天的怀念》描述了史铁生对已故母亲的回忆,表达了史铁生对母亲深切的怀念,对母亲无尽的爱,对母爱的赞美,以及对自己先年对母亲不解的懊悔和“子欲养而亲不待”的悔恨之情,令人十分感动。与母爱相关。排除。

A项:冰心的《纸船》是以一个童心未泯的孩子的口吻写成,通过“叠纸船”这充满童趣的行动,寄托对母亲的思念。与母爱相关。排除。

B项:《芦花荡》选自《白洋淀记事》,与《荷花淀》是姊妹篇。讲述的是一位老英雄在苇塘中护送两个女孩子,并与日寇搏斗的故事。本篇描述的是抗战故事,与母爱无关。当选。

C项:《游子吟》这首诗通过回忆一个看似平常的临行前缝衣的场景,凸显并歌颂了母爱的伟大与无私,表达了诗人对母亲的感激以及对母亲深深的爱与尊敬。与母爱相关。排除。

D项:《秋天的怀念》描述了史铁生对已故母亲的回忆,表达了史铁生对母亲深切的怀念,对母亲无尽的爱,对母爱的赞美,以及对自己先年对母亲不解的懊悔和“子欲养而亲不待”的悔恨之情,令人十分感动。与母爱相关。排除。

第6题:

阅读《一片树叶》的课堂教学实录(节选),按照要求答题。

(教师引导学生针对预习中的疑问展开讨论)

生1:“吊着一片干枯的黄叶”,为什么用“吊”

师:谁能解答

生2:因为是刚出生的叶子。

师:是吗这是什么季节

生2:秋天。

生3:“吊”写出黄叶干枯的形状和即将落地时的状态。

师:大家同意这位同学的理解吗

(生说“同意”并点头)

师:请继续提问。

生4:“一叶坠地”的“坠”能不能换成“落”

师:(手拿纸做飘落的动作)同学们,这叫“坠地”吗

生5:不是,这叫“飘落”。“坠”显得很有力量。直落!

师:说得好,“坠”字写出了掉落的速度快。

对上述教学实录(节选)的分析,正确的是()。

(教师引导学生针对预习中的疑问展开讨论)

生1:“吊着一片干枯的黄叶”,为什么用“吊”

师:谁能解答

生2:因为是刚出生的叶子。

师:是吗这是什么季节

生2:秋天。

生3:“吊”写出黄叶干枯的形状和即将落地时的状态。

师:大家同意这位同学的理解吗

(生说“同意”并点头)

师:请继续提问。

生4:“一叶坠地”的“坠”能不能换成“落”

师:(手拿纸做飘落的动作)同学们,这叫“坠地”吗

生5:不是,这叫“飘落”。“坠”显得很有力量。直落!

师:说得好,“坠”字写出了掉落的速度快。

对上述教学实录(节选)的分析,正确的是()。

A.学生深入品味词语需要教师模拟生活情景支撑

B.学生提问与理解文意关系不大,教师应做引导

C.学生的问题散乱不成系统。无法达成预设目标

D.语言文字的品味揣摩有利于加深对文本的理解

B.学生提问与理解文意关系不大,教师应做引导

C.学生的问题散乱不成系统。无法达成预设目标

D.语言文字的品味揣摩有利于加深对文本的理解

答案:D

解析:

学生深入品味词语的途径不仅限于教师模拟情景,A项说法过于片面。实录节选中学生的提问有助于学生通过品味揣摩文章用词的巧妙,教师引导解决后可加深学生对文本的理解,B、C两项说法错误。

第7题:

教师讲授课文《我的母亲》时,引导学生联系其他描写亲情的作品,下列选项中适合的是( )。

A.都德《最后一课》

B.史铁生《秋天的怀念》

C.莎士比亚《威尼斯商人》

D.茹志鹃《百合花》

B.史铁生《秋天的怀念》

C.莎士比亚《威尼斯商人》

D.茹志鹃《百合花》

答案:B

解析:

本题考查考生对课本所选文本主题的熟练程度。

A 项:都德的《最后一课》通过小弗朗士的视角记录了普法战争战败后法国割让阿尔萨斯和洛林两地给普鲁士后最后一节法语课的情景,表现了法国人民的爱国情感。排除。

B 项:史铁生的《秋天的怀念》记述了他对已故母亲的回忆,表现了史铁生对母亲深切的怀念,以及他对“子欲养而亲不待”的悔恨之情,与题目中教师所讲授的课文《我的母亲》同为描写亲情的作品。当选。

C 项:莎士比亚的《威尼斯商人》是一部具有讽刺性的喜剧,通过鲍西娅和安东尼奥的行为歌颂了仁爱、友谊和爱情,同时也反映了资本主义早期商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾,表现了作者对资产阶级社会中金钱、法律和宗教等问题的人文思考。排除。

D 项:茹志鹃的《百合花》以解放战争为背景,通过一位通讯员的工作和战斗生 活,真实再现了我国人民解放军热爱人民、不怕牺牲的精神。排除。

A 项:都德的《最后一课》通过小弗朗士的视角记录了普法战争战败后法国割让阿尔萨斯和洛林两地给普鲁士后最后一节法语课的情景,表现了法国人民的爱国情感。排除。

B 项:史铁生的《秋天的怀念》记述了他对已故母亲的回忆,表现了史铁生对母亲深切的怀念,以及他对“子欲养而亲不待”的悔恨之情,与题目中教师所讲授的课文《我的母亲》同为描写亲情的作品。当选。

C 项:莎士比亚的《威尼斯商人》是一部具有讽刺性的喜剧,通过鲍西娅和安东尼奥的行为歌颂了仁爱、友谊和爱情,同时也反映了资本主义早期商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾,表现了作者对资产阶级社会中金钱、法律和宗教等问题的人文思考。排除。

D 项:茹志鹃的《百合花》以解放战争为背景,通过一位通讯员的工作和战斗生 活,真实再现了我国人民解放军热爱人民、不怕牺牲的精神。排除。

第8题:

下面是两位教师关于《欧洲的启蒙运动》一课中历史背景的教学过程:

(1)试对两位教师关于启蒙运动历史背景的教学进行评价。(8分)

(2)教师在进行历史背景的教学时应注意哪些问题?(8分)

(1)试对两位教师关于启蒙运动历史背景的教学进行评价。(8分)

(2)教师在进行历史背景的教学时应注意哪些问题?(8分)

答案:

解析:

新课程改革的目标之一,就是要教师必须改变旧有的过于单一、被动的教学方式,建立和形成能够充分发挥学生主体性的多样化的教学方式,把接受式学习与研究性学习、体验性学习、探究性学习和实践性学习密切地结合起来,以促进学生的创造性和个性的完善发展。因此,教师在设计教学过程时,一方面必须让学生“自主、合作、探究”地学,另一方面教师必须科学化、合理化、多样化地选择教学方式,因地制宜地教。

教师在进行历史背景的教学时应注意以下几点:①历史背景往往复杂多样,从中学历史教材的编写来看,历史背景有时划分为政治、经济、思想文化等因素(如新文化运动的背景);有时划分为国内、国际因素(如五四运动的背景);有时又包括历史条件(如国共第一次合作)和导火线或借口(如两次鸦片战争)……为了学生能够更好的理解错综复杂的历史背景,教师需要突破传统的教材范围,精挑细选一些最核心、最有价值、最有说服力的史料,补充到教学过程中,引导学生通过阅读史料,提取有效信息,得出有关历史背景的结论,一方面便于学生真正理解历史背景,另一方面培养学生分析史料的能力和辩证思维。②学生分析历史背景时,教师可从必然性和可能性两个角度引导,思路清晰、条理明确的给予概括,同时指导学生要全面客观的分析历史背景。

教师在进行历史背景的教学时应注意以下几点:①历史背景往往复杂多样,从中学历史教材的编写来看,历史背景有时划分为政治、经济、思想文化等因素(如新文化运动的背景);有时划分为国内、国际因素(如五四运动的背景);有时又包括历史条件(如国共第一次合作)和导火线或借口(如两次鸦片战争)……为了学生能够更好的理解错综复杂的历史背景,教师需要突破传统的教材范围,精挑细选一些最核心、最有价值、最有说服力的史料,补充到教学过程中,引导学生通过阅读史料,提取有效信息,得出有关历史背景的结论,一方面便于学生真正理解历史背景,另一方面培养学生分析史料的能力和辩证思维。②学生分析历史背景时,教师可从必然性和可能性两个角度引导,思路清晰、条理明确的给予概括,同时指导学生要全面客观的分析历史背景。

第9题:

阅读《赤壁之战》教学实录(节选),按照要求答题。

师:大战结束,周瑜会怎样向将士总结这次取胜的原因曹操也会总结这次大战失败的教训,他又会向部下怎样总结

生:在《三国演义》中,曹操是个从来不认错的人,他怎么会向部下分析失败的原因呢

(学生议论纷纷)

师:你说得对!曹操不会开总结会。但他回去之后会不会自己反省一下我们就说说他反省

的内容,好不好

(生开始踊跃发言)

对上述教学实录(节选)的分析,不正确的是()。

师:大战结束,周瑜会怎样向将士总结这次取胜的原因曹操也会总结这次大战失败的教训,他又会向部下怎样总结

生:在《三国演义》中,曹操是个从来不认错的人,他怎么会向部下分析失败的原因呢

(学生议论纷纷)

师:你说得对!曹操不会开总结会。但他回去之后会不会自己反省一下我们就说说他反省

的内容,好不好

(生开始踊跃发言)

对上述教学实录(节选)的分析,不正确的是()。

A.学生对学习情境的真实性提出质疑,发挥了主体作用

B.教师化解了“无法预约的尴尬”,成功转化课堂氛围

C.遇到学生“唱反调”.教师巧妙回避以保证课堂效率

D.教师的教学机智源于尊重学生和及时反思教学的问题

B.教师化解了“无法预约的尴尬”,成功转化课堂氛围

C.遇到学生“唱反调”.教师巧妙回避以保证课堂效率

D.教师的教学机智源于尊重学生和及时反思教学的问题

答案:C

解析:

教学实录中,教师并没有回避学生提出的质疑,而是运用教学机智进行了巧妙的引导。

第10题:

下面选项中,属于初中语文教师专业化发展的互动内容的是()。

A中学语文教学业务群体中的互动

B中学语文教学在网络世界中的互动

C中学语文教学学术组织中的互动

D促进教师专业经验反思的对话

D

略