问答题试述神经纤维动作电位产生的机理。

题目

问答题

试述神经纤维动作电位产生的机理。

参考答案和解析

正确答案:

①动作电位去极化相:阈刺激或阈上刺激使膜去极化达阈电位,膜上Na+通道大量开放,Na+迅速内流,使膜发生去极化和反极化;

②动作电位复极化相:Na+通道迅速关闭,Na+内流停止,而K+外流使膜内电位由正值向负值转变,直至恢复到静息电位水平。

②动作电位复极化相:Na+通道迅速关闭,Na+内流停止,而K+外流使膜内电位由正值向负值转变,直至恢复到静息电位水平。

解析:

暂无解析

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

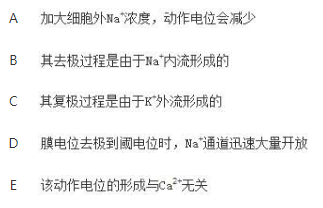

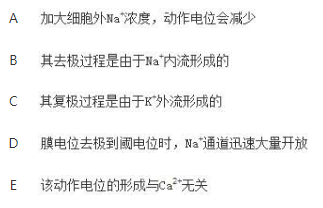

关于神经纤维动作电位产生的机制,下述错误的是( )。

答案:A

解析:

第2题:

试述大体积混凝土裂缝产生的机理。

正确答案: 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。

混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104, 长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104 .由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。

第3题:

动作电位产生的机理。

参考答案:细胞内外离子分布不均;细胞膜是半透膜;是Na+的平衡电位。

动作电位产生机理:当细胞受到刺激而兴奋时,细胞膜对Na+的通透性突然增大,于是在膜两侧Na+浓度差的推动下,Na+向细胞内流,而这时对钾离子的通透性降低,使钾离子外流减少,即时膜内正电荷积累,形成去极化和反极化过程。随后膜对Na+的通透性降低,而对钾离子的通透性又增高,于是钾离子外流增多,逐渐恢复到原来的静息电位水平,为复极化过程。在复极化末期在ATP分解供能使钠-钾泵运转下将膜内增多的Na+被排除膜外,同时把膜外多的K+吸进膜内,使膜内外的Na+、K+浓度完全恢复到静息电位水平,构成后电位时相。存在细胞膜内外一系列的电位变化过程即动作电位。

动作电位是Na+的平衡电位。

动作电位产生机理:当细胞受到刺激而兴奋时,细胞膜对Na+的通透性突然增大,于是在膜两侧Na+浓度差的推动下,Na+向细胞内流,而这时对钾离子的通透性降低,使钾离子外流减少,即时膜内正电荷积累,形成去极化和反极化过程。随后膜对Na+的通透性降低,而对钾离子的通透性又增高,于是钾离子外流增多,逐渐恢复到原来的静息电位水平,为复极化过程。在复极化末期在ATP分解供能使钠-钾泵运转下将膜内增多的Na+被排除膜外,同时把膜外多的K+吸进膜内,使膜内外的Na+、K+浓度完全恢复到静息电位水平,构成后电位时相。存在细胞膜内外一系列的电位变化过程即动作电位。

动作电位是Na+的平衡电位。

第4题:

何谓静息电位?试述静息电位产生机理。

正确答案:静息电位:细胞未受刺激时细胞膜两侧存在的内负外正且相对平稳的电位差

产生机制:①细胞内高浓度钾离子

②静息时细胞膜对钾离子有高通透性,使钾离子顺浓度差向胞外扩散

③扩散后形成的外正内负的跨膜电位差成为对抗钾离子外流的作用力(膜内带负电的蛋白质也对K离子外流有对抗作用),当达到平衡状态时,K离子不再有跨膜的净移动,形成K离子平衡电位(静息电位)

第5题:

神经纤维上动作电位扩布的机理是()

正确答案:局部电流

第6题:

试述单根神经纤维动作电位和神经干复合动作电位有何区别?并分析其原因。

正确答案: 单根神经纤维动作电位具有两个主要特征:

(一)“全或无”的特性,即动作电位幅度不随刺激强度和传导距离而改变。引起动作电位产生的刺激需要有一定的强度,刺激达不到阈强度,动作电位就不出现;刺激强度达到阈值后就引发动作电位,而且动作电位的幅度也就达到最大值,在继续加大刺激强度,动作电位的幅度也不会随刺激的加强而增加;

(二)可扩布性,即动作电位产生后并不局限于受刺激部位,而是迅速向周围扩布,直至整个细胞膜都产生动作电位。因形成的动作电位幅值比静息电位达到阈电位值要大数倍,所以,其扩布非常安全,且呈非衰减性扩布,即动作电位的幅度、传播速度和波形不随传导距离远近而改变。动作电位的幅度不随刺激强度和传导距离的改变而改变的原因主要是其幅度大小接近于K+平衡电位和Na+平衡电位之和,以及同一细胞各部位膜内外K+、Na+浓度差都相同的缘故。

神经干动作电位则不具有“全或无”的特性,这是因为神经干是有许多神经纤维组成的,尽管每一条神经纤维动作电位具有“全或无”特性,但由于神经干中各神经纤维的兴奋性不同,以而其阈值也各不相同。当神经干受到刺激时,其强度低于任何纤维的阈值,则没有动作电位产生。当刺激强度达到少数纤维的阈值时,则可出现较小的复合动作电位。随着刺激的加强,参与兴奋的神经纤维的数目增加,复合动作电位的幅度也随之增大。当刺激强度加大到可引起全部纤维都兴奋时,起伏和动作电位幅度即达到最大值,再加大刺激强度,复合动作电位的幅度也不会随刺激强度的加强而增大。

第7题:

试述去大脑僵直现象及产生机理。

正确答案: 去大脑僵直的概念:指在中脑上、下丘之间(红核下方水平)横断脑干后,动物立即出现全身伸肌紧张亢进,表现为四肢强直、头尾昂起,脊柱反张后挺的现象,称为去大脑僵直。

产生机制:网状结构抑制区失去了高位中枢(大脑皮质、纹状体)的始动作用,其下行抑制系统的作用减弱,而易化区相对完好,以致下行易化系统作用占绝对优势,故而导致伸肌(抗重力肌)反射亢进,出现去大脑僵直。

第8题:

试述神经纤维动作电位的形成机制。

参考答案:动作电位是指可兴奋细胞受到一个有效刺激后,在静息电位的基础上产生的一次迅速可扩布的电位变化。神经纤维的动作电位可分为去极化期、复极化期和恢复期。

①去极化期:刺激使膜去极化达阈电位,膜上钠通道大量开放,Na+迅速内流而使膜发生去极化和反极化;

②复极化期:钠通道迅速关闭,Na+内流停止,K+外流增强,使膜电位向静息电位方向迅速恢复;

③恢复期:内流的Na+激活了膜上的钠泵,钠泵通过主动转运方式逆浓度差将内流的Na+泵出,外流的K+泵回,从而恢复细胞膜两侧的离子分布。

①去极化期:刺激使膜去极化达阈电位,膜上钠通道大量开放,Na+迅速内流而使膜发生去极化和反极化;

②复极化期:钠通道迅速关闭,Na+内流停止,K+外流增强,使膜电位向静息电位方向迅速恢复;

③恢复期:内流的Na+激活了膜上的钠泵,钠泵通过主动转运方式逆浓度差将内流的Na+泵出,外流的K+泵回,从而恢复细胞膜两侧的离子分布。

第9题:

试述心室肌细胞动作电位的分期及其形成机理。

正确答案:0期去极:Na+内流

1期复极:K+外流

2期复极:Ca2+内流与K+外流

3期复极:K+外流

4期:通过Na+-K+泵泵出Na+,摄人K+,主动排出Ca

第10题:

试述神经纤维静息膜电位产生的机理。

正确答案: ①细胞内外离子分布不均匀:细胞内K+多,细胞外Na+多;

②细胞膜的选择通透性:安静时细胞膜主要只对K+有较大通透性;

③K+顺浓度差外流,而带负电荷的蛋白质不能透出细胞膜,造成外正内负的极化状态;

④静息电位数值接近于K+的平衡电位。