如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

请以“平方差公式,,(八年级上册“l4.2乘法公式’’(第一课时))为题,完成下列教学设计。(1)教学目标。(5分)

(2)教学重点、难点。(5分)

(3)教学过程及设计意图。(20分)

(2)教学重点、难点。(5分)

(3)教学过程及设计意图。(20分)

答案:

解析:

(1)教学目标 知识与技能:①经历探索平方差公式的过程,进一步发展符号感和推理能力。②会推导平方差公式,并能运用公式进行简单计算。 、

过程与方法:①认识平方差及其几何背景,明白数形结合的思想。②在合作、交流和讨论中发掘知识,并体验学习的乐趣。

情感态度与价值观:灵活运用知识、勇于探求科学规律的意识。

(2)教学重点:体会公式的发现和推导过程,理解公式的本质并用公式进行简单的计算。教学难点:理解公式中的字母含义,具体问题要具体分析,会运用公式进行计算。

(3)教学过程设计。

(一)创设情境,引出课题

问题l:计算下列多项式的积.你能发现什么规律

(1)(x+1)(x一l)=__________;

(2)(m+2)(m一2)= __________;

(3)(2x+1)(2x一1)= __________。

【设计意图】通过对特殊的多项式与多项式相乘的计算,既复习了旧知,又为下面学习平方差公式作了铺垫,让学生感受从一般到特殊的认识规律,引出乘法公式——平方差公式。(二)探索新知,尝试发现

问题2:依照以上三道题的计算回答下列问题:①式子的左边具有什么共同特征 ②它们的结果有什么特征 ③能不能用字母表示你的发现

师生活动:教师提问,学生通过自主探究、合作交流,发现规律,式子左边是两个数的和与这两个数的差的积,右边是这两个数的平方差,并猜想出:(a+b)( a-6)= a2-b2:。

【设计意图】根据“最近发展区”理论,在学生已掌握的多项乘法法则的基础上,探索具有特殊形式的多项式乘法——平方差公式,这样更加自然、合理。

(三)数形结合,几何说理

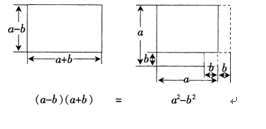

问题3:活动探究:将长为(叶6),宽为(俨6)的长方形,剪下宽为b的长方形条,拼成有空缺 I的正方形.并请用等式表示你剪拼前后的图形的面积关系(0>6>O). I

【设计意图】通过学生小组合作,完成剪拼游戏活动,利用这些图形面积的相等关系,进一步从几何角度验证了平方差公式的正确性,渗透了数形结合的思想,让学生体会到代数与几何的内在联系,引导学生学会从多角度、多方面来思考问题。对于任意的口、b.由学生运用多项式乘法计算:(a+b)( a-b)=a2一ab+ab-b2=a2-b2,验证了其公式的正确性。

(四)总结归纳。发现新知

问题4:你能用文字语言表示所发现的规律吗

两个数的和与这两个数的差的积,等于这两个数的平方差。(板书)(a+b)(a-b):a2一b2【设计意图】鼓励学生用自己的语言表述,从而提高学生的语言组织与表达能力。

(五)剖析公式,发现本质

在平方差公式(a+b)(a一b)=a2一b2中,其结构特征为:①左边是两个二项式相乘,其中“a与b”是相同项,“b与一b”是相反项;右边是二项式,相同项与相反项的平方差,即a2一b2;②举例让学生说明,哪些式子相当于公式中的a和b,明确公式中a和b的广泛含义,归纳得出:a和b可能代表数或式。

【设计意图】通过观察平方差公式,体验公式的简洁性并通过分析公式的本质特征掌握公式。在认清公式的结构特征的基础上,进一步剖析a.b的广泛含义,抓住了概念的核心,使学生在公式的运用中能得心应手,起到事半功倍的效果。

(六)总结概括,自我评价

问题5:这节课你有哪些收获 还有什么困惑

【设计意图】从知识和情感态度两个方面加以小结,使学生对本节课的知识有一个系统全面的认识。

过程与方法:①认识平方差及其几何背景,明白数形结合的思想。②在合作、交流和讨论中发掘知识,并体验学习的乐趣。

情感态度与价值观:灵活运用知识、勇于探求科学规律的意识。

(2)教学重点:体会公式的发现和推导过程,理解公式的本质并用公式进行简单的计算。教学难点:理解公式中的字母含义,具体问题要具体分析,会运用公式进行计算。

(3)教学过程设计。

(一)创设情境,引出课题

问题l:计算下列多项式的积.你能发现什么规律

(1)(x+1)(x一l)=__________;

(2)(m+2)(m一2)= __________;

(3)(2x+1)(2x一1)= __________。

【设计意图】通过对特殊的多项式与多项式相乘的计算,既复习了旧知,又为下面学习平方差公式作了铺垫,让学生感受从一般到特殊的认识规律,引出乘法公式——平方差公式。(二)探索新知,尝试发现

问题2:依照以上三道题的计算回答下列问题:①式子的左边具有什么共同特征 ②它们的结果有什么特征 ③能不能用字母表示你的发现

师生活动:教师提问,学生通过自主探究、合作交流,发现规律,式子左边是两个数的和与这两个数的差的积,右边是这两个数的平方差,并猜想出:(a+b)( a-6)= a2-b2:。

【设计意图】根据“最近发展区”理论,在学生已掌握的多项乘法法则的基础上,探索具有特殊形式的多项式乘法——平方差公式,这样更加自然、合理。

(三)数形结合,几何说理

问题3:活动探究:将长为(叶6),宽为(俨6)的长方形,剪下宽为b的长方形条,拼成有空缺 I的正方形.并请用等式表示你剪拼前后的图形的面积关系(0>6>O). I

【设计意图】通过学生小组合作,完成剪拼游戏活动,利用这些图形面积的相等关系,进一步从几何角度验证了平方差公式的正确性,渗透了数形结合的思想,让学生体会到代数与几何的内在联系,引导学生学会从多角度、多方面来思考问题。对于任意的口、b.由学生运用多项式乘法计算:(a+b)( a-b)=a2一ab+ab-b2=a2-b2,验证了其公式的正确性。

(四)总结归纳。发现新知

问题4:你能用文字语言表示所发现的规律吗

两个数的和与这两个数的差的积,等于这两个数的平方差。(板书)(a+b)(a-b):a2一b2【设计意图】鼓励学生用自己的语言表述,从而提高学生的语言组织与表达能力。

(五)剖析公式,发现本质

在平方差公式(a+b)(a一b)=a2一b2中,其结构特征为:①左边是两个二项式相乘,其中“a与b”是相同项,“b与一b”是相反项;右边是二项式,相同项与相反项的平方差,即a2一b2;②举例让学生说明,哪些式子相当于公式中的a和b,明确公式中a和b的广泛含义,归纳得出:a和b可能代表数或式。

【设计意图】通过观察平方差公式,体验公式的简洁性并通过分析公式的本质特征掌握公式。在认清公式的结构特征的基础上,进一步剖析a.b的广泛含义,抓住了概念的核心,使学生在公式的运用中能得心应手,起到事半功倍的效果。

(六)总结概括,自我评价

问题5:这节课你有哪些收获 还有什么困惑

【设计意图】从知识和情感态度两个方面加以小结,使学生对本节课的知识有一个系统全面的认识。

第2题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

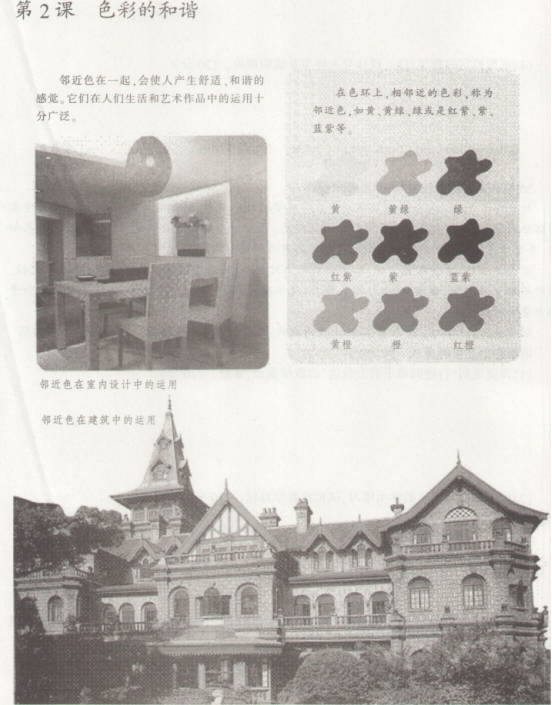

(1)简述同类色与邻近色的区别。

(2)依据该材料,试拟定教学重难点。

(3)设计教学过程,体现出教学重难点并说明设计意图。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述同类色与邻近色的区别。

(2)依据该材料,试拟定教学重难点。

(3)设计教学过程,体现出教学重难点并说明设计意图。

答案:

解析:

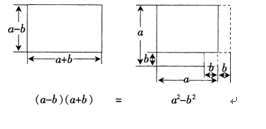

(1)同类色指色相性质相同,但色度有深浅之分的色彩(是色相环中15。夹角内的颜色);邻近色为在24色相环上任选一色,与此色相距90度,或者彼此相隔五六个数位的两色。如:红色与黄橙色、蓝色与黄绿色等。同类色是按明度来区分的,邻近色是按色相区分。同类色的差别在于明暗程度,邻近色在于色彩的相差。 (2)教学重难点

教学重点:掌握邻近色的调色方法及其规律。

教学难点:运用邻近色调配出和谐的色彩搭配。

(3)教学过程

活动一:设置游戏,导入新课

游戏导入:教师出示色彩卡片,请同学根据卡片上相近的色彩“找朋友”,说说其余色彩不配成“朋友”的理由。

学生交流回答。

揭示课题:色彩的和谐。

【设计意图】

通过游戏导入,可以使学生更快地进入课堂学习状态,从而引导学生感受丰富的色彩带来的魅力,激发学生的学习兴趣,为后面的教学起到良好的铺垫作用。

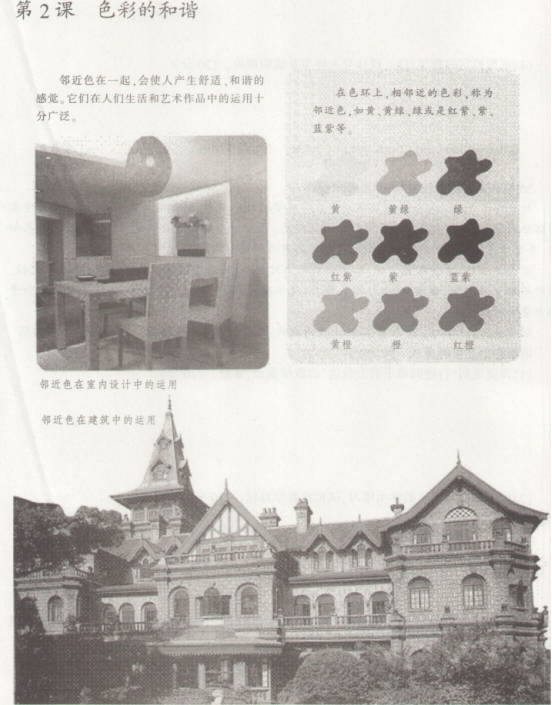

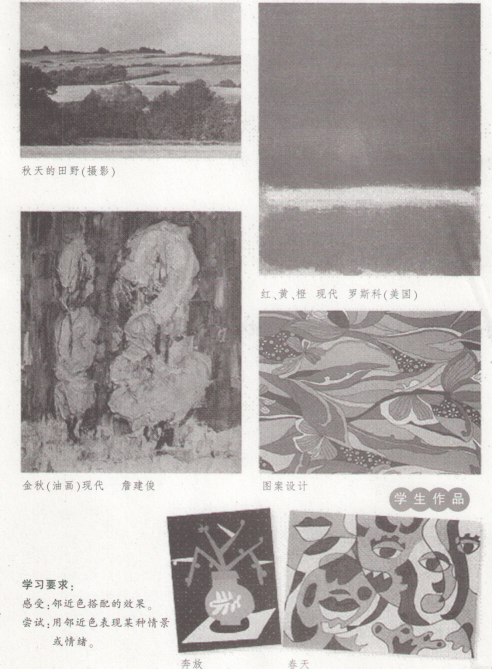

活动二:赏析作品,引导想象

①感知、体验色彩

教师播放课件,引导学生观看并思考:图片由几个主要颜色构成

学生观察并回答。

教师总结并展示色相环,提出问题:这几个主要颜色在色相环上的位置是怎样的

学生思考并回答。

教师总结:相邻。

【设计意图】

图片与色相环相结合,使学生能够更加直观地体验色彩,感受邻近色,从而为学生认识邻近色打下良好的基础。

②欣赏、讨论色彩的和谐

A.认识邻近色

教师继续展示色相环引导学生观察,并提问:什么是邻近色举例说明。

学生思考并回答。

教师总结:在色相环中相邻近的、在90度范围之内的颜色,称为邻近色。

如:黄一黄绿一绿、红一橘红一朱红、蓝一天蓝一普蓝。

B.寻找邻近色

学生四人一小组交流并回答问题:寻找生活中的邻近色,举例说明。

小组讨论回答:教室环境布置、学生服装等的色彩搭配、室内设计、建筑。

继续提问:这些色彩搭配带给我们怎样的感受

学生讨论并回答。

教师总结:给人和谐、舒适的感觉。

【设计意图】

本环节引导学生主动思考、探究问题,使学生融入其中,体会其中的乐趣,从而加深学生对于概念的理解。

活动三:示范操作。实践练习

①教师演示

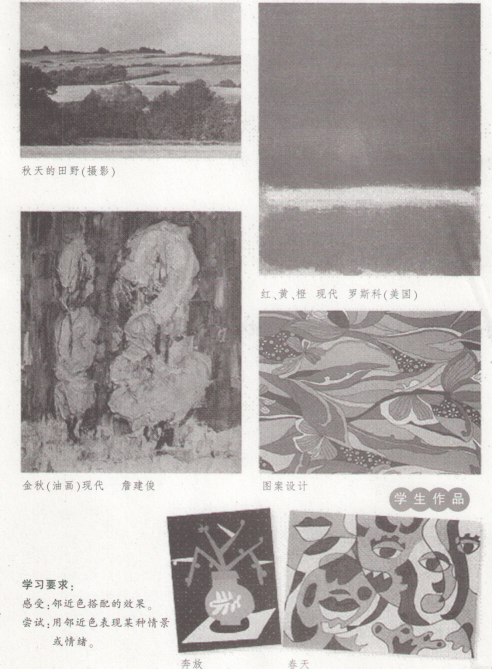

演示邻近色调配方法,完成一幅画,讲解要领:

根据需要可以画好铅笔稿.也可以按一定走向随意涂色。

依据色环选择邻近色。

可按一定顺序进行调配绘制。如橙、黄橙、红橙。注意用橙色在调配时加黄、加红的比例多少和水分的多少要把握适中。

(邻近色色块形状、大小和组织可以自由些,依据自己的喜好决定。允许学生尝试局部模仿练习。)

②课堂练习

用一组自己喜欢的邻近色来组织完成一幅作品,可以是抽象作品,也可以是有具体形象的风景画、图案等作品。

(教师巡视指导过程中,针对共同存在的问题,及时指出、及时纠正。表扬有创意的作品,对个别学生进行技法指导。)

【设计意图】

教师演示调色方法,使学生进一步熟悉色彩的运用,并结合实践掌握色彩的调色规律。

活动四:交流评议,拓展提高

①学生展示交流

学生自愿分享自己的作品,并且介绍自己的绘画思路和方法。

学生互相展示作品,交流评议。

教师总结评议。

②巩固提高,小结作业

回顾本课重难点。

复习对比色,根据对比色和邻近色的不同色性找到适合运用的场所。

游乐场、交通警示——对比色:

卧室、图书馆、书房——邻近色。

【设计意图】

采用多元化评价方式,加深学生对本课的理解,起到教学相长的作用;引导学生做最后小结,加深记忆并做好作业布置。

教学重点:掌握邻近色的调色方法及其规律。

教学难点:运用邻近色调配出和谐的色彩搭配。

(3)教学过程

活动一:设置游戏,导入新课

游戏导入:教师出示色彩卡片,请同学根据卡片上相近的色彩“找朋友”,说说其余色彩不配成“朋友”的理由。

学生交流回答。

揭示课题:色彩的和谐。

【设计意图】

通过游戏导入,可以使学生更快地进入课堂学习状态,从而引导学生感受丰富的色彩带来的魅力,激发学生的学习兴趣,为后面的教学起到良好的铺垫作用。

活动二:赏析作品,引导想象

①感知、体验色彩

教师播放课件,引导学生观看并思考:图片由几个主要颜色构成

学生观察并回答。

教师总结并展示色相环,提出问题:这几个主要颜色在色相环上的位置是怎样的

学生思考并回答。

教师总结:相邻。

【设计意图】

图片与色相环相结合,使学生能够更加直观地体验色彩,感受邻近色,从而为学生认识邻近色打下良好的基础。

②欣赏、讨论色彩的和谐

A.认识邻近色

教师继续展示色相环引导学生观察,并提问:什么是邻近色举例说明。

学生思考并回答。

教师总结:在色相环中相邻近的、在90度范围之内的颜色,称为邻近色。

如:黄一黄绿一绿、红一橘红一朱红、蓝一天蓝一普蓝。

B.寻找邻近色

学生四人一小组交流并回答问题:寻找生活中的邻近色,举例说明。

小组讨论回答:教室环境布置、学生服装等的色彩搭配、室内设计、建筑。

继续提问:这些色彩搭配带给我们怎样的感受

学生讨论并回答。

教师总结:给人和谐、舒适的感觉。

【设计意图】

本环节引导学生主动思考、探究问题,使学生融入其中,体会其中的乐趣,从而加深学生对于概念的理解。

活动三:示范操作。实践练习

①教师演示

演示邻近色调配方法,完成一幅画,讲解要领:

根据需要可以画好铅笔稿.也可以按一定走向随意涂色。

依据色环选择邻近色。

可按一定顺序进行调配绘制。如橙、黄橙、红橙。注意用橙色在调配时加黄、加红的比例多少和水分的多少要把握适中。

(邻近色色块形状、大小和组织可以自由些,依据自己的喜好决定。允许学生尝试局部模仿练习。)

②课堂练习

用一组自己喜欢的邻近色来组织完成一幅作品,可以是抽象作品,也可以是有具体形象的风景画、图案等作品。

(教师巡视指导过程中,针对共同存在的问题,及时指出、及时纠正。表扬有创意的作品,对个别学生进行技法指导。)

【设计意图】

教师演示调色方法,使学生进一步熟悉色彩的运用,并结合实践掌握色彩的调色规律。

活动四:交流评议,拓展提高

①学生展示交流

学生自愿分享自己的作品,并且介绍自己的绘画思路和方法。

学生互相展示作品,交流评议。

教师总结评议。

②巩固提高,小结作业

回顾本课重难点。

复习对比色,根据对比色和邻近色的不同色性找到适合运用的场所。

游乐场、交通警示——对比色:

卧室、图书馆、书房——邻近色。

【设计意图】

采用多元化评价方式,加深学生对本课的理解,起到教学相长的作用;引导学生做最后小结,加深记忆并做好作业布置。

第3题:

材料:

问题:

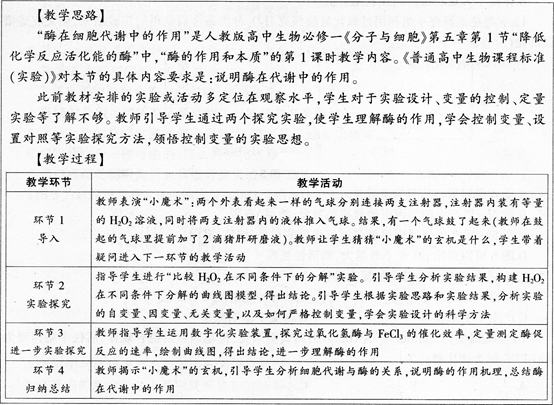

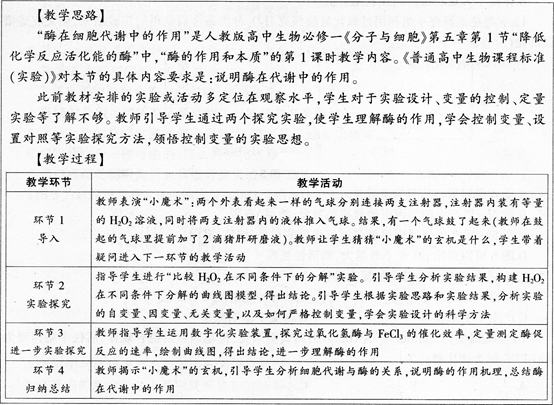

(1)请写出环节1的导人类型与设计意图,简述导人应用的原则与要求。

(2)请写出该教学设计的教学重点与难点,并指出该教学设计中,哪些环节能突出教学重点

问题:

(1)请写出环节1的导人类型与设计意图,简述导人应用的原则与要求。

(2)请写出该教学设计的教学重点与难点,并指出该教学设计中,哪些环节能突出教学重点

答案:

解析:

(1)环节1中的导人类型为悬念导入。 设计意图:设计“小魔术”来导入新课,能够激起学生的兴趣和求知欲,在悬念中既巧妙地提出了学习任务,又创造出探求知识的良好情境。

导入应用的原则与要求:①导入的目的性和针对性要强;②导入要具有关联性;③导入要有趣味性,有一定艺术魅力。

(2)教学重点:①酶在代谢中的作用;②设计实验的基本原则及控制变量的科学方法。

教学难点:①酶的作用机理是显著降低化学反应的活化能;②控制变量的科学方法。

环节l、2、3突出教学重点“设计实验的基本原则及控制变量”,环节3和环节4突出教学重点“酶在代谢中的作用”。

导入应用的原则与要求:①导入的目的性和针对性要强;②导入要具有关联性;③导入要有趣味性,有一定艺术魅力。

(2)教学重点:①酶在代谢中的作用;②设计实验的基本原则及控制变量的科学方法。

教学难点:①酶的作用机理是显著降低化学反应的活化能;②控制变量的科学方法。

环节l、2、3突出教学重点“设计实验的基本原则及控制变量”,环节3和环节4突出教学重点“酶在代谢中的作用”。

第4题:

(教学设计题)阅读材料,完成1~3题。戴望舒《雨巷》原文(略)课文介绍《雨巷》是戴望舒的成名作,这首诗写的是梅雨季节江南小巷中的一个场景。这首诗写得既实又虚,朦胧恍惚。单元介绍这个单元主要学习现代新诗,新诗是五四前后才出现的。……鉴赏诗歌应在反复朗诵的基础上,着重分析意象,同时品味语言,发挥想象,感受充溢于作品的真情。诗歌与青年有天然的联系,少男少女喜欢用诗的语言来表达丰富的情感。有兴趣的话,不妨动动笔,学习写写新诗。《普通高中语文课程标准(实验)》的相关规定在阅读鉴赏中,了解诗歌、散文、小说、戏剧等文学体裁的基本特征及主要表现手法。了解作品所涉及的有关背景材料,用于分析和理解作品。学生情况高一年级,班额45人教学条件教室配有多媒体设备,能够演示PPT,播放视频、音频文件。 问题:1.请为本篇诗歌教学设计一则课堂结束语,并说明课堂结束语设计的原则。 2.请为这则诗歌教学设计阅读教学目标,并指明教学重难点。 3.请为这首诗歌教学设计一个思考题(需给出答案),并说明设计意图。

正确答案: 1.课堂结束语:一提起戴望舒,我们立刻就会想起他的《雨巷》,可以说是戴望舒成就了《雨巷》,也可以说是《雨巷》成就了戴望舒。通过今天的学习,我们对这首诗歌理解更深刻了,让我们最后配乐再来有感情地集体朗读一遍吧。设计原则:(1)关联性:结束语是教学过程的一部分,结束语内容的设计要从属于课堂内容的安排,要与课堂内容相关联,切忌离题万里、不着边际;再就是学生是学习的主体,结束语的设计要与学生的认知背景有某种程度的契合,以学生的欣赏口味为标准,以让学生受到感发、得到享受、达到共鸣为旨归。(2)新颖性:在与课堂内容相关的前提下,尽可能做到形式新颖、方法独到,使每节课的结束语呈现不同的特点,让学生在课堂教学结束后仍兴趣不减,有依依不舍之感:力避千篇一律、缺少变化。(3)人文性:尽管语文课是工具性与人文性的统一,既具工具性又具人文性。但结束语在形式设计上最好能体现人文性的特点,即使是给学生出一些字词等纯属工具性内容的练习,形式上也尽可能做到人性化一点。

2.教学目标:(一)知识与能力(1)通过诵读,培养学生对诗的感悟力和理解力,培养良好的审美情趣。(2)了解诗歌的象征意义及作者要表达的思想感情。(3)感知诗歌的意象及特征,并尝试新诗的写作。(二)过程与方法(1)按"初步感知一合作探究一互动交流一扩展升华"的过程进行学习。(2)学生自主学习,自主质疑、解疑及自我感悟。(三)情感、态度与价值观通过朗读,体会诗人忧郁惆怅的情怀,理解中国20世纪二三十年代进步知识分子的可贵之处,树立起对作家的尊重、对作品的喜爱的态度,进而激发学生关心国家、关心人民、关注自我的意识和情感。教学重点、难点:(1)学习象征的手法。(2)体会本诗的"丁香姑娘""雨巷"的象征意义。

3.思考题:丁香花纤小文弱,清香幽雅。古代诗人以此立意,写出不少古今传诵的名作,丁香因此成了古代诗词中人们熟知的意象之一。阅读下面的诗词,说说"丁香"在这里被赋予了什么含义。试依照《雨巷》一诗的情境,展开合理的想象,描述一下你心目中的"丁香一样的姑娘"的形象。代赠(唐·李商隐)楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月中钩。芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。摊破浣溪沙(南唐·李璟)手卷真珠上玉钩,依前春恨锁重楼。风里落花谁是主?思悠悠。青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。回首绿波三楚暮,接天流。点绛唇·素香丁香(宋·王十朋)落木萧萧,琉璃叶下琼葩吐。素香柔树,雅称幽人趣。无意争先,梅蕊休相妒。含春雨。结愁千绪,似忆江南主。参考答案:李商隐的《代赠》用"丁香结",也就是丁香的花蕾来象征诗中女子的愁心,诗人用春风反衬丁香的愁:李璟把"丁香"与雨中的惆怅连在一起,用雨中的丁香作为人的愁心的象征,诗人用迷离的细雨衬丁香的愁:王十朋把丁香人格化,用拟人的手法写出了丁香的淡雅,隐忍以及愁绪。

总之,虽然写法不同,但在古典诗词中,丁香与愁结下了不解之缘。《雨巷》的成功,除了声律方面的原因外,另一个就是化用古典诗歌的意境,选用古典诗歌常用的、已为广大读者接受的丁香这一意象来抒写诗人的愁绪。但诗人不是一味被古典诗歌中的丁香的意象所拘束,他在继承的基础上有所创新。设计意图:探究"丁香"这一意象与中国古典诗歌的联系,深入理解诗人表达的思想感情。用自己的话描述心目中的"丁香一样的姑娘",其目的,一是考查学生对这首诗歌的思想内涵的理解程度;二是让学生联系生活,培养想象力;三是训练口语表达。

第5题:

请以"三角函数的积化和差与和差化积"为课题,完成下列教学设计。 (1)教学目标; (2)教学重点、难点; (3)教学过程(只要求写出新课导入和新知探究、巩固、应用等)及设计意图。

正确答案: 一、教学分析三角函数的积化和差与和差化积这两种转化,对于求三角函数值、化简三角函数式以及三角函数式的恒等变换,都有一定作用。在已学过的两角和、两角差的三角函数公式的基础上推导出三角函数的积化和差与和差化积公式较简单,可引导学生自己导出三角函数的积化和差公式。1.教学目标(1)知识目标:了解积化和差、和差化积公式的推导过程,能初步运用公式进行和、积互化。(2)能力目标:能应用公式进行三角函数的求值、化简、证明。(3)情感目标:通过公式的推导和应用培养学生严谨规范的思维品质和辩证唯物主义观点。2.教学重点、难点本节重点是公式的推导和应用;难点是公式的灵活应用。二、教学过程设计1.复习引入教学内容:复习两角和与差的正弦、余弦公式。师生互动:让学生将两角和与差的正弦、余弦公式写出来。(设计意图:复习旧知识,同时为推导积化和差公式作准备。)2.积化和差公式的推导教学内容:推导积化和差公式。师生互动:教师:考查写出来的两角和与差的正弦、余弦这四个公式,你能否用sin(α+β),cos(α+β),sin(α-β),cos(α-β)来表示cosαcosβ,sinαsinβ,sinαcosβ,cosαsinβ?学生:两边分别相加和相减除以2可以得到。教师:这组公式称为三角函数积化和差公式,熟悉结构,不要求记忆,它的优点在于将"积式"化为"和差",有利于简化计算。(设计意图:培养学生运用已有知识分析问题和问题探究的能力,同时也使学生认识到了新公式产生的根源。)3.积化和差公式的应用教学内容:例题练习。师生互动:学生做练习题教师巡视检查。(设计意图:让学生初步学会应用公式。)4.和差化积公式的推导教学内容:推导和差化积公式。师生互动:教师:从上面的积化和差公式变形可以得到新的公式。左边是和差的形式,右边是积的形式,设α+β=x,α-β=y,请同学自己将上面的四个公式加以整理,把α,β用x,y表示出来。学生整理后得到和差化积公式。教师:下面同学们讨论一下如何运用向量的知识来推导和差化积的公式。组织学生讨论。教师:这组公式称为和差化积公式,其特点是同名的正(余)弦才能使用,它与积化和差相辅相成,配合使用。(设计意图:引导学生由积化和差公式推导和差化积公式,在推导过程中运用了代换法进行角的转化。通过组织学生讨论探究,逐步培养学生团结协作的思想品质,提高学生综合运用知识思考问题解决问题的能力。)5.和差化积公式的应用教学内容:例题练习师生互动:利用和差化积这四个公式和其他三角函数关系式,我们可以把某些三角函数的和差化成积的形式。教师指导学生练习,并检查学生做的情况,在解题过程中注意引导学生思考。(设计意图:通过例题练习,要让学生明确化积问题对最后结果的要求。对于解题过程的深入探究,有益于启发学生思维,提高学生分析问题和解决问题的能力。)6.小结教学内容:从知识、方法两个层面来对本节课的内容进行归纳总结。师生互动:(1)本节课重点学习了两组公式,对于公式不要求记住,但要学会运用这些公式进行三角函数和差与积的互化,并能够运用公式解决一些求值、化简和证明问题。(2)把一个式子化为积的形式是一类重要题型,尤其是要注意其最后结果的形式是否符合题意要求。(3)在公式的推导过程中我们用到了换元法,要注意该方法在解题中的应用。(设计意图:让学生明确本节课的重点和要达到的要求。)

第6题:

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

Let’s learn

材料①

There is a tree in front of the house.

请根据上述材料完成下列任务:

(1)请简述什么是课堂操练。

(2)设计Presentation环节的教学活动,并对设计意图加以说明。

(3)设计 Practice环节的教学活动(不少于2个),并对设计意图加以说明。

Let’s learn

材料①

There is a tree in front of the house.

请根据上述材料完成下列任务:

(1)请简述什么是课堂操练。

(2)设计Presentation环节的教学活动,并对设计意图加以说明。

(3)设计 Practice环节的教学活动(不少于2个),并对设计意图加以说明。

答案:

解析:

(1)课堂操练是学生在理解新语言的语义、语境、语用形态之后,在教师指导下进行简单的运用训练。为了避免形式枯燥,教师也可借助一些实物、卡片、图片等创设情景,让学生在教师提供的真实情景下,运用新学到的单词、句子等进行简单交际。教师也可以设计一些游戏或其他有趣的教学活动,激发他们的学习兴趣,活动的设计要有目的性、灵活性、挑战性、全面性和参与性。

(2)Present.ion

①The teacher shows students pictures about dog and ball.

(Teacher points the first picture)T:Where is the ball?

(Students may answer in Chinese)Ss:在狗的前面。

T:Yes,we can say the ball is“in front of”the dog.“In front of”means“在……前面”.You can also say the blackboard is in front of you,the desk is in front of you.Can anyone give me an example?

S1:Li Ming is in front ofme.

S2:The tree is in front of our classroom.

T:Great.So when I ask you where the ball is,you can answer“It’s in front of the dog”.(引入句型的讲授)Where is the blackboard?

S3:It’s in front of me.

T:Where is the tree?

S4:It’s in front of the classroom.

T:Yes,you all did a good job.

Then the teacher uses the same way to teach the other words between,behind,and above.

②Listen to the radio

The teacher lets the students listen the radio and read after it.

③Read after teacher

The teacher asks students to read the new words,then lets them read after him/her.

(设计意图:引导学生学习新的方位介词,并利用教材内容练习学生的听、说能力。)

(3)Practice

①Listen and do

One student gives guidance by using the new words;the other students do as the student

commands.

Teacher gives timely and specific feedback to students.

②Find and say

Teacher asks students to look at the picture and work in paim.

One student asks the other where the tree/house/chicken is.The student should give the right answers and ask a similar question according to the picture.

While students are doing the activity,the teacher should walk around the classroom and listen to what the students are sayin9.Ⅱsome students are not doing the right task.the teacher should rectify.If some students find it difficult to do the activity,the teacher can give hints.

(设计意图:通过练习,学生能够加深对方位介词的印象并且熟练使用方位介词。同时,学生能够使用方位介词进行简单的对话。)

(2)Present.ion

①The teacher shows students pictures about dog and ball.

(Teacher points the first picture)T:Where is the ball?

(Students may answer in Chinese)Ss:在狗的前面。

T:Yes,we can say the ball is“in front of”the dog.“In front of”means“在……前面”.You can also say the blackboard is in front of you,the desk is in front of you.Can anyone give me an example?

S1:Li Ming is in front ofme.

S2:The tree is in front of our classroom.

T:Great.So when I ask you where the ball is,you can answer“It’s in front of the dog”.(引入句型的讲授)Where is the blackboard?

S3:It’s in front of me.

T:Where is the tree?

S4:It’s in front of the classroom.

T:Yes,you all did a good job.

Then the teacher uses the same way to teach the other words between,behind,and above.

②Listen to the radio

The teacher lets the students listen the radio and read after it.

③Read after teacher

The teacher asks students to read the new words,then lets them read after him/her.

(设计意图:引导学生学习新的方位介词,并利用教材内容练习学生的听、说能力。)

(3)Practice

①Listen and do

One student gives guidance by using the new words;the other students do as the student

commands.

Teacher gives timely and specific feedback to students.

②Find and say

Teacher asks students to look at the picture and work in paim.

One student asks the other where the tree/house/chicken is.The student should give the right answers and ask a similar question according to the picture.

While students are doing the activity,the teacher should walk around the classroom and listen to what the students are sayin9.Ⅱsome students are not doing the right task.the teacher should rectify.If some students find it difficult to do the activity,the teacher can give hints.

(设计意图:通过练习,学生能够加深对方位介词的印象并且熟练使用方位介词。同时,学生能够使用方位介词进行简单的对话。)

第7题:

幼儿园教学活动设计的一般结构是课题名称、设计意图,教学活动目标,教学活动重难点,教学活动准备,(),教学活动过程,教学活动延伸和教学评价。

正确答案:教学活动形式与方法

第8题:

请以“变量(第一课时)”为课题,完成下列教学设计。

(1)教学目标。(5分)

(2)教学重点、难点。(4分)

(3)教学过程(只要求写出新课导入和新知探究、巩固、应用等)及设计意图。(21分)

(1)教学目标。(5分)

(2)教学重点、难点。(4分)

(3)教学过程(只要求写出新课导入和新知探究、巩固、应用等)及设计意图。(21分)

答案:

解析:

本题主要考查数学教学设计。

1.依据新课改理念,阐明设计的理论依据。2.根据对教材的分析,有针对性地做出教学设计。

1.依据新课改理念,阐明设计的理论依据。2.根据对教材的分析,有针对性地做出教学设计。

第9题:

请选一节课的学习内容,根据自己的理解写出教学目标的设计方案,并据此设计教学过程。

正确答案:《柳树醒了》教学目标:

(1)能发现春天里事物的变化。

(2)正确流利地朗读课文,并感悟春天的美。

教学过程:

(1)识字写字。

①生字的呈现。

A.出示课题时,教学“醒”字。

B.结合课文,呈现“春雷、洗澡、柳枝、软了、梳头、柳梢、绿了、玩耍”等词。

②生字识记

A.利用偏旁部首,新旧字联系记忆生字。

B.生字巩固。

③写字指导。

(2)朗读感悟。

①通过不同学生朗读表达不同的感情色彩。

②指导朗读方法。

③抓住重点词语感悟诗歌。

A.“柳树醒了”是什么意思?

B.从哪里知道“柳树醒了”?

C.“柳树醒了”说明了什么?

(3)实践活动。

①课堂活动。

仿照课文编诗句:

春天跟__________说话了。

说着说着,__________。

②课外活动。

“春天里,还有什么醒了呢?”到户外寻找春天,说一说并画一画你眼中的春天。

第10题:

问答题

请根据所给材料结合你对高中《变色龙》原文的理解,为本次教学设计教学目标并指明重难点。

正确答案:

教学目标:

(1)知识与能力目标:了解“变色龙”的表面意思和象征意义;

(2)过程与方法目标:通过人物对话来把握人物性格,特别是奥楚蔑洛夫的性格特点;

(3)情感态度价值观目标:认识沙皇专制统治的腐朽黑暗。

教学重点、难点:

重点:(1)把握故事主要情节,通过人物对话来把握人物性格,体会变色龙似的人物的典型性,特别是奥楚蔑洛夫的性格特点;

(2)分析课文的环境描写。

难点:对变色龙式的人物的本质的认识,对课文特定历史背景的认识。理解奥楚蔑洛夫这一人物形象的深刻社会意义。

教学目标:

(1)知识与能力目标:了解“变色龙”的表面意思和象征意义;

(2)过程与方法目标:通过人物对话来把握人物性格,特别是奥楚蔑洛夫的性格特点;

(3)情感态度价值观目标:认识沙皇专制统治的腐朽黑暗。

教学重点、难点:

重点:(1)把握故事主要情节,通过人物对话来把握人物性格,体会变色龙似的人物的典型性,特别是奥楚蔑洛夫的性格特点;

(2)分析课文的环境描写。

难点:对变色龙式的人物的本质的认识,对课文特定历史背景的认识。理解奥楚蔑洛夫这一人物形象的深刻社会意义。

解析:

暂无解析