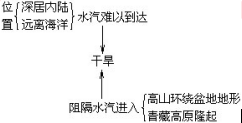

我国西北地区干旱为主的自然特征形成原因是() ①距海洋远 ②终年受到热带高气压带控制 ③高大山地尤其是青藏高原隆起对水汽的阻隔作用 ④纬度位置高A、①②B、②④C、③④D、①③

题目

我国西北地区干旱为主的自然特征形成原因是() ①距海洋远 ②终年受到热带高气压带控制 ③高大山地尤其是青藏高原隆起对水汽的阻隔作用 ④纬度位置高

- A、①②

- B、②④

- C、③④

- D、①③

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

高中地理《干旱为主的自然特征》

一、考题回顾

题目来源1月6日 上午 浙江省宁波市 面试考题

试讲题目1.题目:干旱为主的自然特征

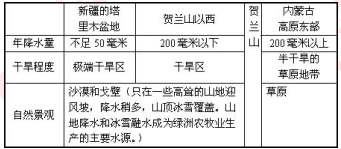

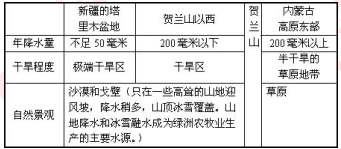

2.内容:

3.基本要求:

(1)讲课试讲控制在十分钟左右;

(2)教学过程要体现师生互动;

(3)讲解西北地区干旱的成因、干旱对荒漠化影响。

答辩题目1.请阐述什么是石质荒漠化。

2.你认为在地理课堂导入环节,需要注意什么?

二、考题解析

【教学过程】

(一)新课导入

视频导入。播放西北地区的旅游宣传视频,展示荒漠景观,激发学生兴趣,引入新课。

(二)新课教学

1.荒漠化的概念

【教师活动】引导学生从教材中提取出什么是荒漠化。

【学生活动】自主学习,了解荒漠化的概念。

【教师总结】荒漠化是一个动态发展过程,其实质是土地退化,分布在干旱半干旱地区,形成原因是自然因素和人类活动的共同作用,表现为土地荒漠化、石质荒漠化和次生盐碱化,所谓“沙漠化”只是荒漠化的表现形式之一。

2.西北地区的位置和地形

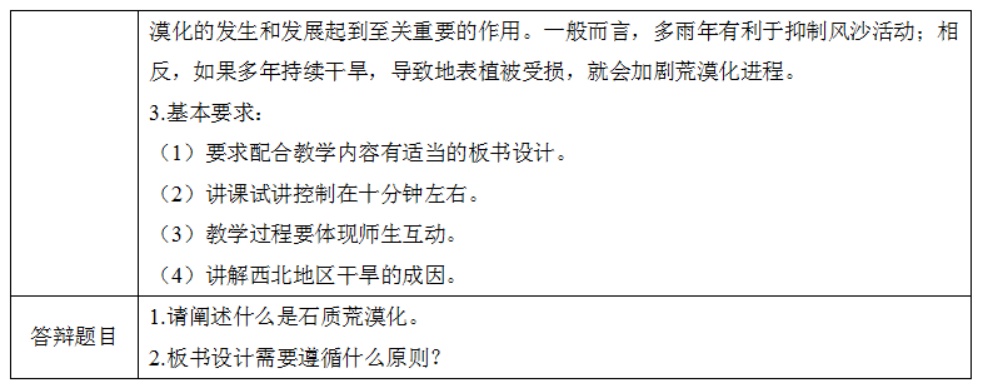

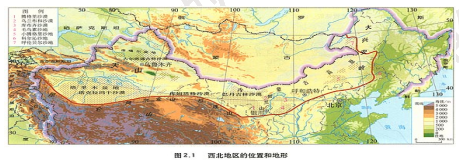

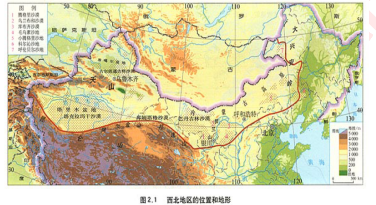

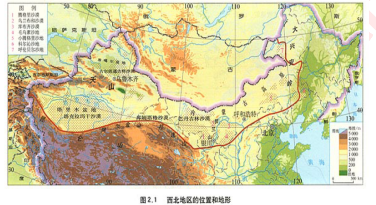

【教师活动】出示“西北地区的位置和地形图”,并引导学生读图,找出位置及地形特点。

【师生总结】

位置:非季风区,年均降水量在400毫米以下的我国西北内陆干旱半干旱地区。

地形特点:东部高原,西部山脉和盆地相间。

3.干旱为主的自然特征

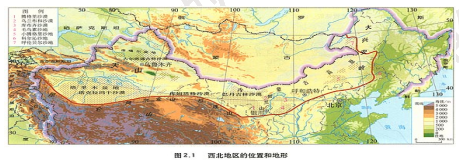

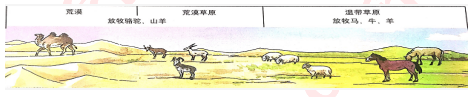

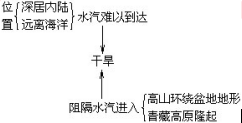

【教师活动】展示“西北地区自东向西降水和植被景观的变化图”,引导学生观看并总结:降水与植被的变化特征。

【学生回答】降水:从400毫米降到50毫米以下;景观:温带草原—荒漠草原—荒漠。

【教师活动】西北地区位置和地形对西北地区的气候会造成什么影响?

【学生活动】回答。

【教师归纳总结】

4.干旱对荒漠化的影响

【教师活动】引导学生阅读教材后两段,并分析干旱对荒漠化的影响。

【教师归纳】干旱的气候条件在很大程度上决定了本区生态环境的脆弱性。由于气候干旱,植被稀少,加上土壤发育差,平地多疏松的沙质沉积物,形成了大片的沙漠和戈壁;再加上大风日数多,且集中在冬春干旱的季节,从而为风沙活动创造了有利条件。可见,干旱的自然特征本身就包含着荒漠化的潜在威胁。

(三)巩固提高

【教师活动】引导学生,干旱是造成荒漠化的重要原因,水源是西北地区发展的制约因素,学生要意识要到环境的脆弱性、水资源的珍贵性。

【学生活动】谈感受,树立正确的环境观、资源观,可持续发展观。

(四)小结作业

小结:请学生回顾本节课的知识要点。

作业:搜集更多关于荒漠化的资料,总结治理荒漠化的方法,下节课分享。

【板书设计】

干旱为主的自然特征

一、荒漠化的概念

二、位置和地形

三、干旱的自然特征

四、干旱对荒漠化的影响

【答辩题目解析】

1.请阐述什么是石质荒漠化。

2.你认为在地理课堂导入环节,需要注意什么?

一、考题回顾

题目来源1月6日 上午 浙江省宁波市 面试考题

试讲题目1.题目:干旱为主的自然特征

2.内容:

3.基本要求:

(1)讲课试讲控制在十分钟左右;

(2)教学过程要体现师生互动;

(3)讲解西北地区干旱的成因、干旱对荒漠化影响。

答辩题目1.请阐述什么是石质荒漠化。

2.你认为在地理课堂导入环节,需要注意什么?

二、考题解析

【教学过程】

(一)新课导入

视频导入。播放西北地区的旅游宣传视频,展示荒漠景观,激发学生兴趣,引入新课。

(二)新课教学

1.荒漠化的概念

【教师活动】引导学生从教材中提取出什么是荒漠化。

【学生活动】自主学习,了解荒漠化的概念。

【教师总结】荒漠化是一个动态发展过程,其实质是土地退化,分布在干旱半干旱地区,形成原因是自然因素和人类活动的共同作用,表现为土地荒漠化、石质荒漠化和次生盐碱化,所谓“沙漠化”只是荒漠化的表现形式之一。

2.西北地区的位置和地形

【教师活动】出示“西北地区的位置和地形图”,并引导学生读图,找出位置及地形特点。

【师生总结】

位置:非季风区,年均降水量在400毫米以下的我国西北内陆干旱半干旱地区。

地形特点:东部高原,西部山脉和盆地相间。

3.干旱为主的自然特征

【教师活动】展示“西北地区自东向西降水和植被景观的变化图”,引导学生观看并总结:降水与植被的变化特征。

【学生回答】降水:从400毫米降到50毫米以下;景观:温带草原—荒漠草原—荒漠。

【教师活动】西北地区位置和地形对西北地区的气候会造成什么影响?

【学生活动】回答。

【教师归纳总结】

4.干旱对荒漠化的影响

【教师活动】引导学生阅读教材后两段,并分析干旱对荒漠化的影响。

【教师归纳】干旱的气候条件在很大程度上决定了本区生态环境的脆弱性。由于气候干旱,植被稀少,加上土壤发育差,平地多疏松的沙质沉积物,形成了大片的沙漠和戈壁;再加上大风日数多,且集中在冬春干旱的季节,从而为风沙活动创造了有利条件。可见,干旱的自然特征本身就包含着荒漠化的潜在威胁。

(三)巩固提高

【教师活动】引导学生,干旱是造成荒漠化的重要原因,水源是西北地区发展的制约因素,学生要意识要到环境的脆弱性、水资源的珍贵性。

【学生活动】谈感受,树立正确的环境观、资源观,可持续发展观。

(四)小结作业

小结:请学生回顾本节课的知识要点。

作业:搜集更多关于荒漠化的资料,总结治理荒漠化的方法,下节课分享。

【板书设计】

干旱为主的自然特征

一、荒漠化的概念

二、位置和地形

三、干旱的自然特征

四、干旱对荒漠化的影响

【答辩题目解析】

1.请阐述什么是石质荒漠化。

2.你认为在地理课堂导入环节,需要注意什么?

答案:

解析:

1.石质荒漠化是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的背景下,受人为活动的干扰,使地表植被遭受破坏,导致土壤严重流失,溶岩大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象。是岩溶地区土地退化的极端形式。在我国西南喀斯特地貌区(贵州、云南、广西)表现尤为明显。

2.课堂导入是课堂教学的主要环节之一,一节成功的地理课,巧妙的导入是最基本也是最为重要的一步。我认为在地理课堂导入时,应注意以下方面:

第一,注意导入的直观性。新课导入时要注意直观性,让学生能通过材料知道信息反映的是什么,这主要是计对讲授比较抽象的理论问题,教学时教师要用直观教具或打比方的方法来讲解,把抽象的、不易理解的地理事物用模型、教具或通过音像教学表现出来。

第二,注意导入的启发性。地理导入是通过提供学生已知或者未知的事物或者现象,启发学生的思维,激发学生解决问题的愿望,促进学生对新知识的理解与掌握,以帮助学生实现知识的迁移和运用。

第三,注意导入的趣味性。兴趣是最好的老师,地理教学的起点在于激发学生学习的兴趣和愿望,所以教师在课堂导入时要注意从学生的兴趣出发,以促使其积极寻求认识和了解事物的途径和方法。

2.课堂导入是课堂教学的主要环节之一,一节成功的地理课,巧妙的导入是最基本也是最为重要的一步。我认为在地理课堂导入时,应注意以下方面:

第一,注意导入的直观性。新课导入时要注意直观性,让学生能通过材料知道信息反映的是什么,这主要是计对讲授比较抽象的理论问题,教学时教师要用直观教具或打比方的方法来讲解,把抽象的、不易理解的地理事物用模型、教具或通过音像教学表现出来。

第二,注意导入的启发性。地理导入是通过提供学生已知或者未知的事物或者现象,启发学生的思维,激发学生解决问题的愿望,促进学生对新知识的理解与掌握,以帮助学生实现知识的迁移和运用。

第三,注意导入的趣味性。兴趣是最好的老师,地理教学的起点在于激发学生学习的兴趣和愿望,所以教师在课堂导入时要注意从学生的兴趣出发,以促使其积极寻求认识和了解事物的途径和方法。

第2题:

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

多媒体导入。教师展示2006年世界环境日的主题“国际沙漠和荒漠化年”,并通过资料展示世界及我国荒漠化现状及问题。提出问题:什么是荒漠化,荒漠化是如何形成的?面对日益严峻的荒漠化问题,我们应做何应对?进而导入新课。

环节二:新课讲授

1.荒漠化的概念

【教师活动】引导学生从教材中提取出什么是荒漠化。

【学生活动】自主学习,了解荒漠化的概念。

【教师总结】荒漠化是一个报考发展过程,其实质是土地退化,分布在干旱半干旱地区,形成原因是自然因素和人类活动的共同作用,表现为土地荒漠化、石质荒漠化和次生盐碱化,所谓“沙漠化”只是荒漠化的表现形式之一。

2.西北地区的位置及地形

【教师活动】展示《西北地区的位置和地形》图,引导学生读图,并引导其说出西北地区的位置和概括其地形特点。

【学生活动】

(1)位置:非季风区年均降水量在400毫米以下的我国西北内陆干旱半干旱地区。

(2)地形特点:东部高原,西部山脉和盆地相间。

3.干旱的自然特征

(1)干旱的成因

【教师活动】课件展示《西北地区自东向西降水和植被景观的变化》图。

【提问】

(1)西北地区的降水和景观从东到西有什么变化?

(2)西北地区干旱的成因是什么?

【学生回答】

(1)降水:从400毫米降到50毫米以下;景观:温带草原—荒漠草原—荒漠,干旱的气候条件形成以荒漠为主的景观。

(2)原因:

2.干旱与荒漠化的关系

【教师活动】引导学生分析教材活动(荒漠化效应和水—气—生物的作业)。

【学生活动】思考荒漠化形成过程中各自然要素之间的相互作用。

【教师总结】荒漠化的形成不是单一要素影响的结果,是各自然地理要素之间相互作用而形成的。我国西北地区的荒漠化中,水分是最重要的制约因素。

【教师讲解】气候异常会导致脆弱的生态环境失衡,特别是在持续少雨的年份,能加剧荒漠化的进程。

环节三:小结作业

课堂小结:请学生回顾本节课的知识要点。

课后作业:思考人类对荒漠化的形成有无影响?哪些活动影响到荒漠化的形成?

【板书设计】

二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

多媒体导入。教师展示2006年世界环境日的主题“国际沙漠和荒漠化年”,并通过资料展示世界及我国荒漠化现状及问题。提出问题:什么是荒漠化,荒漠化是如何形成的?面对日益严峻的荒漠化问题,我们应做何应对?进而导入新课。

环节二:新课讲授

1.荒漠化的概念

【教师活动】引导学生从教材中提取出什么是荒漠化。

【学生活动】自主学习,了解荒漠化的概念。

【教师总结】荒漠化是一个报考发展过程,其实质是土地退化,分布在干旱半干旱地区,形成原因是自然因素和人类活动的共同作用,表现为土地荒漠化、石质荒漠化和次生盐碱化,所谓“沙漠化”只是荒漠化的表现形式之一。

2.西北地区的位置及地形

【教师活动】展示《西北地区的位置和地形》图,引导学生读图,并引导其说出西北地区的位置和概括其地形特点。

【学生活动】

(1)位置:非季风区年均降水量在400毫米以下的我国西北内陆干旱半干旱地区。

(2)地形特点:东部高原,西部山脉和盆地相间。

3.干旱的自然特征

(1)干旱的成因

【教师活动】课件展示《西北地区自东向西降水和植被景观的变化》图。

【提问】

(1)西北地区的降水和景观从东到西有什么变化?

(2)西北地区干旱的成因是什么?

【学生回答】

(1)降水:从400毫米降到50毫米以下;景观:温带草原—荒漠草原—荒漠,干旱的气候条件形成以荒漠为主的景观。

(2)原因:

2.干旱与荒漠化的关系

【教师活动】引导学生分析教材活动(荒漠化效应和水—气—生物的作业)。

【学生活动】思考荒漠化形成过程中各自然要素之间的相互作用。

【教师总结】荒漠化的形成不是单一要素影响的结果,是各自然地理要素之间相互作用而形成的。我国西北地区的荒漠化中,水分是最重要的制约因素。

【教师讲解】气候异常会导致脆弱的生态环境失衡,特别是在持续少雨的年份,能加剧荒漠化的进程。

环节三:小结作业

课堂小结:请学生回顾本节课的知识要点。

课后作业:思考人类对荒漠化的形成有无影响?哪些活动影响到荒漠化的形成?

【板书设计】

答案:

解析:

第3题:

我国西北地区主要的地理特征是( )。

A.平原和山地地形为主.黄土广布

B.高原和盆地地形为主,沙漠广布

C.山地和丘陵地形为主,森林广布

D.平原和盆地地形为主,黑土广布

正确答案:B

我国西北地区的地形特征是“三山夹两盆”,由于深居内陆降水稀少,形成温带大陆性气候,因此沙漠广布。

我国西北地区的地形特征是“三山夹两盆”,由于深居内陆降水稀少,形成温带大陆性气候,因此沙漠广布。

第4题:

我国三大自然区最突出的区域特征组合,正确的是()

- A、东部季风区──高温多雨

- B、青藏高寒区──高和寒

- C、西北干旱半干旱区──伏旱

- D、东部季风区──多冰川地形

正确答案:B

第5题:

西北地区各地自然条件的共同特点是()

- A、地形以高原为主

- B、干旱为本区主要特点

- C、植被均为荒漠

- D、河流均属内陆河

正确答案:B

第6题:

高中地理《干旱为主的自然特征》

一、考题回顾

题目来源:1月7日上午陕西省延安市面试考题

题目:干旱为王的自然特征

2.内容:

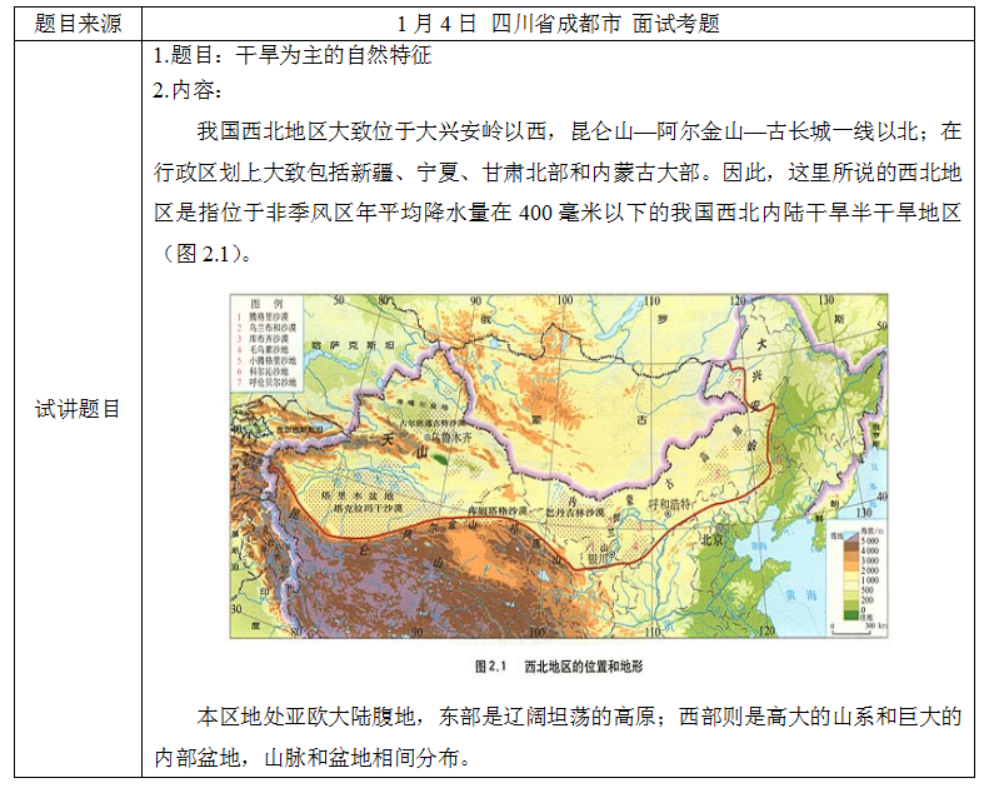

我国西北地区大致位于大兴安岭以西,昆仑山-阿尔金山古长城一线以北;在行政区划上大致包括新疆、宁夏、甘肃北部和内蒙古大部。因此,这里所说的西北地区是指位于非季风区年平均降水量在400毫米以下的我国西北内陆干旱半干旱地区(图21)。

本区地处亚欧大陆腹地,东部是辽阔坦荡的高原;西部则是高大的山系和巨大的内部盆地,山脉和盆地相间分布。

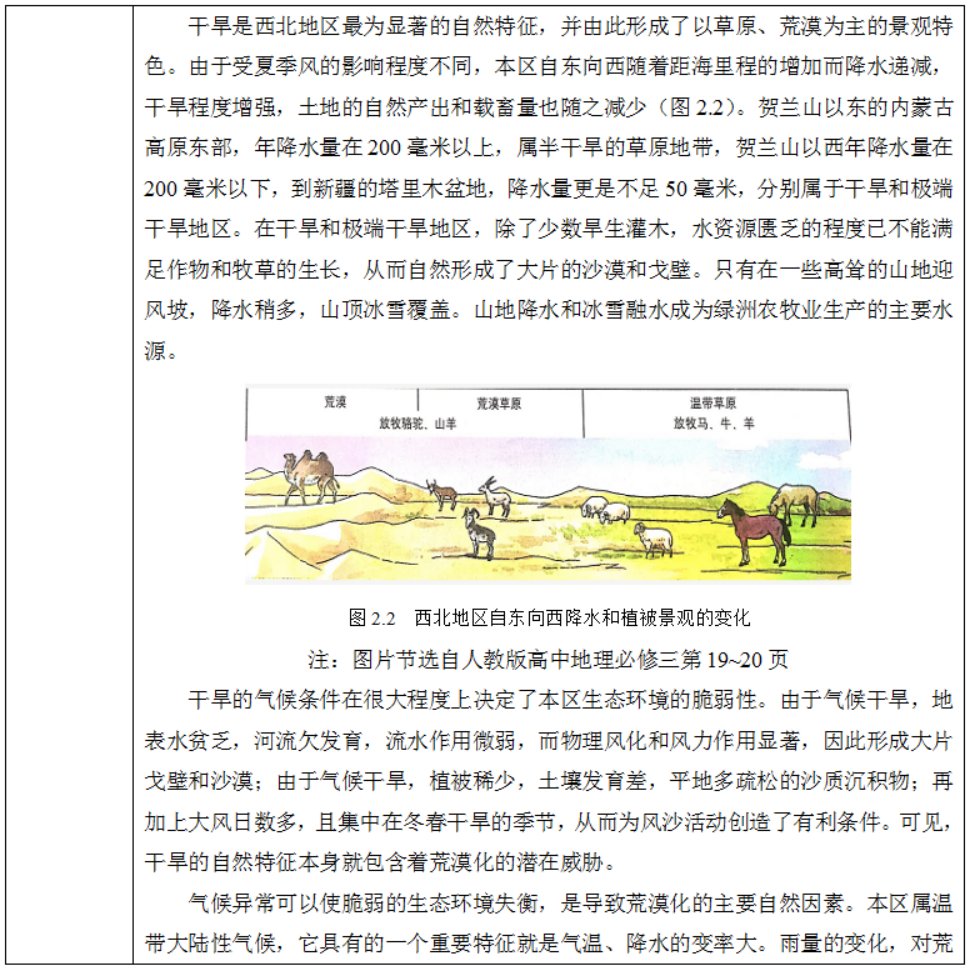

干旱是西北地区最为显著的自然特征,并由此形成了以草原、荒漠为主的景观特色。由于受夏季风的影响程度不同,本区自东向西随着距海里程的增加而降水递减,干旱程度增强,土地的自然产出和载畜量也随之减少(图2.2)。贺兰山以东的内蒙古高原东部,年降水量在200毫米以上,属半干旱的草原地带,贺兰山以西年降水量在200毫米以下,到新疆的塔里木盆地,降水量更是不足50毫米,分别属于干旱和极端干旱地区。在干旱和极端干旱地区,除了少数旱生灌木,水分之少已不能满足作物和牧草的生长,从而自然形成了大片的沙漠和戈壁。只有在一些高耸的山地迎风坡,降水稍多,山顶冰雪覆盖。山地降水和冰雪融水成为绿洲农牧业生产的主要水源。

图2.2西北地区自东向西降水和植被景观的变化

干早的气候条件在很大程度上决定了本区生态环境的脆弱性。由于气候干旱,地表水贫乏,河流欠发育,流水作用微弱,而物理风化和风力作用显著,因此形成大片戈壁和沙漠; 由于气候干旱,植被稀少,上壤发育差,平地多疏松的沙质沉积物; 再加上大风日数多,且集中在冬春干旱的季节,从而为风沙活动创造了有利条件。可见,干旱的自然特征本身就包含着荒漠化的潜在威胁。

气候异常可以使脆弱的生态环境失衡,是导致荒漠化的主要自然因素。本区属温带大陆性气候,它具有的一个重要特征就是气温、降水的变率大。雨量的变化,对荒漠化的发生和发展起到至关重要的作用。一般而言,多雨年有利于抑制风沙活动; 相反,如果多年持续干旱,导致地表植被受损,就会加剧荒漠化进程。

3.基本要求:

(1) 要求配合教学内容有适当的板书设计。

(2) 讲课试讲控制在十分钟左右。

答辩题目

1.请阐述什么是石质荒漠化?

2.请阐述什么是次生盐渍化?

一、考题回顾

题目来源:1月7日上午陕西省延安市面试考题

题目:干旱为王的自然特征

2.内容:

我国西北地区大致位于大兴安岭以西,昆仑山-阿尔金山古长城一线以北;在行政区划上大致包括新疆、宁夏、甘肃北部和内蒙古大部。因此,这里所说的西北地区是指位于非季风区年平均降水量在400毫米以下的我国西北内陆干旱半干旱地区(图21)。

本区地处亚欧大陆腹地,东部是辽阔坦荡的高原;西部则是高大的山系和巨大的内部盆地,山脉和盆地相间分布。

干旱是西北地区最为显著的自然特征,并由此形成了以草原、荒漠为主的景观特色。由于受夏季风的影响程度不同,本区自东向西随着距海里程的增加而降水递减,干旱程度增强,土地的自然产出和载畜量也随之减少(图2.2)。贺兰山以东的内蒙古高原东部,年降水量在200毫米以上,属半干旱的草原地带,贺兰山以西年降水量在200毫米以下,到新疆的塔里木盆地,降水量更是不足50毫米,分别属于干旱和极端干旱地区。在干旱和极端干旱地区,除了少数旱生灌木,水分之少已不能满足作物和牧草的生长,从而自然形成了大片的沙漠和戈壁。只有在一些高耸的山地迎风坡,降水稍多,山顶冰雪覆盖。山地降水和冰雪融水成为绿洲农牧业生产的主要水源。

图2.2西北地区自东向西降水和植被景观的变化

干早的气候条件在很大程度上决定了本区生态环境的脆弱性。由于气候干旱,地表水贫乏,河流欠发育,流水作用微弱,而物理风化和风力作用显著,因此形成大片戈壁和沙漠; 由于气候干旱,植被稀少,上壤发育差,平地多疏松的沙质沉积物; 再加上大风日数多,且集中在冬春干旱的季节,从而为风沙活动创造了有利条件。可见,干旱的自然特征本身就包含着荒漠化的潜在威胁。

气候异常可以使脆弱的生态环境失衡,是导致荒漠化的主要自然因素。本区属温带大陆性气候,它具有的一个重要特征就是气温、降水的变率大。雨量的变化,对荒漠化的发生和发展起到至关重要的作用。一般而言,多雨年有利于抑制风沙活动; 相反,如果多年持续干旱,导致地表植被受损,就会加剧荒漠化进程。

3.基本要求:

(1) 要求配合教学内容有适当的板书设计。

(2) 讲课试讲控制在十分钟左右。

答辩题目

1.请阐述什么是石质荒漠化?

2.请阐述什么是次生盐渍化?

答案:

解析:

【教学过程】

环节一:导入新课

导入:读《中国环境问题分布示意图》,说出中国主要环境问题有哪些?西北地区最突出的环境问题是什么?我们今天就以我国西北地区为例来学习干旱为主的自然特征。

环节二:新课教学

干旱为主的自然特征

【小组讨论】读“西北地区的位置和地形图”和“西北地区自东向西降水和植被景观的变化图”,分小组讨论:

(1) 西北地区的位置有何特征? 包括哪些省区?

(2) 西北地区有哪些地形区? 以什么地形为主?

(3) 从位置和地形上分析西北地区气候干旱、沙漠广布的原因。

[教师补充讲解] 由于西北地区深居内陆,远离海洋,很受海洋水汽影响,再加上周边高大山地特别是隆起的青藏高原,进一步阻隔了水汽的进入,干旱就成为了这一地区最突出的自然特征,并且是全球同纬度地区降水量最少、干旱程度最高的地带。

探究活动: 贺兰山东西两侧降水量和自然景观不同

[读图思考] 结合图2 2找出温带草原与荒漠草原之间的大致分界一一贺兰山。并列表对比贺兰山东西两侧降水量和自然景观的异同。

[学生回答、教师总结]

环节三:知识拓展

读教材活动,分析说明荒漠化形成过程中各自然要素之间的相互作用。

环节四:小结作业

课下利用网络等资源分析我国黄土高原水土流失发生的自然原因。

【板书设计】

略

【答辩题目解析】

1.请阐述什么是石质荒漠化?

石质荒漠化是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的背景下,受人为活动的干扰,使地表植被遭受破坏,导致土壤严重流失,溶岩大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象。是岩溶地区土地退化的极端形式。在我国西南喀斯特地貌区(贵州、云南、广西)表现尤为明显。

2.请阐述什么是次生盐渍化?

次生盐渍化又称“次生盐碱化”。指由于不合理的耕作灌溉而引起的土壤盐渍化过程。主要发生我国的华北平原、松辽平原、河套平原、渭河平原等。因受人为不合理措施的影响,使地下水抬升,在当地蒸发量大于降水量的条件下,使土壤表层盐分增加,引起土壤盐化。防治的关键在于控制地下水位,故应健全灌排系统,采取合理灌溉等农业技术措施,防止地下水位抬升和土壤返盐。

环节一:导入新课

导入:读《中国环境问题分布示意图》,说出中国主要环境问题有哪些?西北地区最突出的环境问题是什么?我们今天就以我国西北地区为例来学习干旱为主的自然特征。

环节二:新课教学

干旱为主的自然特征

【小组讨论】读“西北地区的位置和地形图”和“西北地区自东向西降水和植被景观的变化图”,分小组讨论:

(1) 西北地区的位置有何特征? 包括哪些省区?

(2) 西北地区有哪些地形区? 以什么地形为主?

(3) 从位置和地形上分析西北地区气候干旱、沙漠广布的原因。

[教师补充讲解] 由于西北地区深居内陆,远离海洋,很受海洋水汽影响,再加上周边高大山地特别是隆起的青藏高原,进一步阻隔了水汽的进入,干旱就成为了这一地区最突出的自然特征,并且是全球同纬度地区降水量最少、干旱程度最高的地带。

探究活动: 贺兰山东西两侧降水量和自然景观不同

[读图思考] 结合图2 2找出温带草原与荒漠草原之间的大致分界一一贺兰山。并列表对比贺兰山东西两侧降水量和自然景观的异同。

[学生回答、教师总结]

环节三:知识拓展

读教材活动,分析说明荒漠化形成过程中各自然要素之间的相互作用。

环节四:小结作业

课下利用网络等资源分析我国黄土高原水土流失发生的自然原因。

【板书设计】

略

【答辩题目解析】

1.请阐述什么是石质荒漠化?

石质荒漠化是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的背景下,受人为活动的干扰,使地表植被遭受破坏,导致土壤严重流失,溶岩大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象。是岩溶地区土地退化的极端形式。在我国西南喀斯特地貌区(贵州、云南、广西)表现尤为明显。

2.请阐述什么是次生盐渍化?

次生盐渍化又称“次生盐碱化”。指由于不合理的耕作灌溉而引起的土壤盐渍化过程。主要发生我国的华北平原、松辽平原、河套平原、渭河平原等。因受人为不合理措施的影响,使地下水抬升,在当地蒸发量大于降水量的条件下,使土壤表层盐分增加,引起土壤盐化。防治的关键在于控制地下水位,故应健全灌排系统,采取合理灌溉等农业技术措施,防止地下水位抬升和土壤返盐。

第7题:

我国西北地区气候干旱的主要原因是()

- A、距海较远

- B、纬度较高

- C、海拔较高

- D、温度较高

正确答案:A

第8题:

我国从东南到西北受海洋季风和湿气流的影响程度逐渐减弱,依次有湿润、半湿润(半干旱)和干旱的气候,相应的变化植被依次出现__________、半干旱草原区和干旱荒漠区三大植被区域。

正确答案:

湿润森林区

湿润森林区

第9题:

甘肃省民勤县气候干旱,周围有大面积沙漠,形成的主要原因是?()

- A、纬度较高

- B、地势较高

- C、距海遥远

- D、热量较高

正确答案:C

第10题:

西北地区的居民和城镇主要呈带状或点状分布的原因是()

- A、气候干旱,人们生活在有水源的河流或绿洲地区

- B、主要是兰新铁路贯穿了西北地区的大部分

- C、主要是资源呈带状或点状分布

- D、大部分地区自然地理环境较差,不适合人们居住

正确答案:A