如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

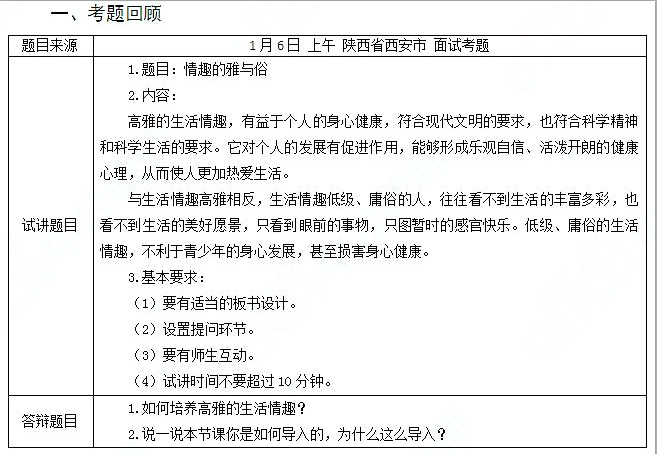

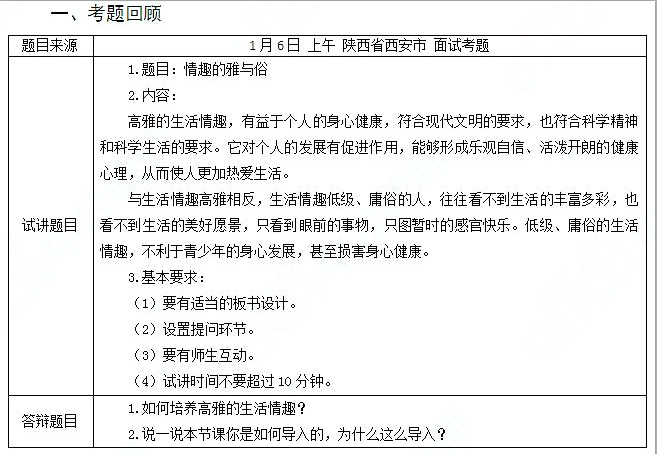

第1题:

初中思想品德《情趣的雅与俗》

答案:

解析:

【教学过程】

环节一:课堂导入

设置情景,导入新课

播放录像:

青少年由于沉醉于网络游戏—《反恐精英》而导致暴力事件片段。请学生思考他们的生活情趣是否高雅,为什么会有这样的暴力事件发生呢?

学生讨论回答

教师归纳总结:要想知道,判断他们的情趣是否高雅,是否庸俗,就得亲自体验一下,在接下来的学习中找原因。

环节二:新课讲授

1.情趣的雅与俗

活动一:看图析理

多媒体展示3幅图片:图1:青年学生练太极图片;图2:人们扭秧歌图片;图3:一群人围坐一起剪窗纸的图片

想一想:图中的人们在干什么?

学生思考后回答:中学生参加文娱活动、郊游和农村群众参加腰鼓表演、剪窗花。

想一想:他们的生活情趣健康、高雅吗?为什么?

学生分成小组,结合自身实际生活经验讨论,教师从旁正确引导。

最后教师总结:图片中所展示的生活情趣,有益于个人的身心健康,也符合科学精神和科学生活的要求。因此是高雅的生活情趣。

活动二:说一说

组织学生说一说他们周围有没有人沉迷于不健康、庸俗的情趣?

A.有些同学只要鼠标,不要书包;只要游戏,不要成绩;只要网吧,不想回家

B.有些同学,一放学就钻进网吧。没有钱时,就向同学借,或者向父母说谎,弄到钱后,再一次钻进网吧,一直玩到“天昏地暗”。

C.有些同学对那些软绵绵的情歌,听了一遍又一遍,不厌其烦,大加赞赏;面对那些较好的交响乐、轻音乐,却毫无兴趣。

教师总结:庸俗的生活情趣是低级的、不文明的、不健康的、伪科学的。

2.不同的情趣对人的影响不同

活动三:案例分析

案例一:晶晶喜欢摄影。暑假中,晶晶一家去旅游,她一路上拍了不少照片。回到家后,晶晶整理了照片,在照片的背后写上旅游时的感受,并注明时间、地点。她把这册照片集称为《暑期生活情趣》,时常与爸爸妈妈翻看,重温暑期生活。

案例二:丽丽热衷于化妆打扮,追求时尚。她很喜欢穿一些奇装异服,有时甚至打扮得不像中学生的样子。由于她把心思都花费在穿着打扮上,影响了学习。为此,她几次受到学校的批评。

想一想:晶晶和丽丽对生活情趣的追求有什么不同,两种不同的生活情趣观,对她们个人的生活学习有什么影响。

学生思考,并且分成小组进行讨论,教师从旁引导。

学生自由发言。

教师总结:晶晶追求的是健康、科学、文明、向上的情趣。是高雅的情趣。丽丽追求的是平庸鄙俗、不高雅的情趣。

高雅的生活情趣的意义:有益于人的身心健康,符合现代文明的要求,也符合科学精神和科学生活的要求。它对个人发展有促进作用能够形成乐观自信、活泼开朗的健康心理,从而使人更加热爱生活。

庸俗情趣的危害:生活情趣低级、庸俗的人,往往看不到生活中丰富多彩的一面,也看不到生活的美好远景,只看到眼前的事物,只图暂时的感官快乐。低级、庸俗的生活情趣,不利于青少年的身心发展,甚至损害身心健康。

环节三:巩固提高

明辨是非(辨别下列观点的正误,正确的在相应括号内填“√”,错误的填“×”。)

1.避免盲目从众就要学会独立思考,提高自我控制的能力。(√)

2.乐观,富有幽默感,可以使人更能体会生活中的美好,更多感受生活的情趣。(√)

3.庸俗的生活情趣,只要不违法,就不影响中学生的健康成长。(×)

环节四:小结作业

小结:本节课我们主要学习了情趣的雅与俗,知道不同的情趣对人的影响不同。同学们要学会树立高雅的情趣。

作业:课下请同学们写一篇小论文《培养高雅情趣之我见》。

【板书设计】

略

【答辩题目解析】

1.如何培养高雅的生活情趣?

(1)懂得高雅生活情趣是对生活的热爱、对生活的兴趣和感受。

(2)懂得积极参加集体活动,但是不盲目从众。

(3)理解乐观、幽默的生活态度,是陶冶高雅情趣的条件。

(4)理解丰富文化生活,是陶冶高雅生活情趣的重要途径。

2.说一说本节课你是如何导入的,为什么这么导入?

本节课我运用了创设情境进行导入的方法。

设置情景,导入新课

播放录像:

青少年由于沉醉于网络游戏—《反恐精英》而导致暴力事件片段。请学生思考他们的生活情趣是否高雅,为什么会有这样的暴力事件发生呢?

学生讨论回答

教师归纳总结:要想判断他们的情趣是否高雅、是否庸俗,就得亲自体验一下,在接下来的学习中找原因。

理由:本环节运用了情境导入,情境设置的作用是调动学生的兴趣,使学生愿意参与到课堂中来,进而从对情境的讨论转移到对新知识的学习中。这次导入运用的情景是反面例子,并且引导学生进行思考,很容易唤起学生的注意力和兴趣,迅速投入到对答案的寻找中。

环节一:课堂导入

设置情景,导入新课

播放录像:

青少年由于沉醉于网络游戏—《反恐精英》而导致暴力事件片段。请学生思考他们的生活情趣是否高雅,为什么会有这样的暴力事件发生呢?

学生讨论回答

教师归纳总结:要想知道,判断他们的情趣是否高雅,是否庸俗,就得亲自体验一下,在接下来的学习中找原因。

环节二:新课讲授

1.情趣的雅与俗

活动一:看图析理

多媒体展示3幅图片:图1:青年学生练太极图片;图2:人们扭秧歌图片;图3:一群人围坐一起剪窗纸的图片

想一想:图中的人们在干什么?

学生思考后回答:中学生参加文娱活动、郊游和农村群众参加腰鼓表演、剪窗花。

想一想:他们的生活情趣健康、高雅吗?为什么?

学生分成小组,结合自身实际生活经验讨论,教师从旁正确引导。

最后教师总结:图片中所展示的生活情趣,有益于个人的身心健康,也符合科学精神和科学生活的要求。因此是高雅的生活情趣。

活动二:说一说

组织学生说一说他们周围有没有人沉迷于不健康、庸俗的情趣?

A.有些同学只要鼠标,不要书包;只要游戏,不要成绩;只要网吧,不想回家

B.有些同学,一放学就钻进网吧。没有钱时,就向同学借,或者向父母说谎,弄到钱后,再一次钻进网吧,一直玩到“天昏地暗”。

C.有些同学对那些软绵绵的情歌,听了一遍又一遍,不厌其烦,大加赞赏;面对那些较好的交响乐、轻音乐,却毫无兴趣。

教师总结:庸俗的生活情趣是低级的、不文明的、不健康的、伪科学的。

2.不同的情趣对人的影响不同

活动三:案例分析

案例一:晶晶喜欢摄影。暑假中,晶晶一家去旅游,她一路上拍了不少照片。回到家后,晶晶整理了照片,在照片的背后写上旅游时的感受,并注明时间、地点。她把这册照片集称为《暑期生活情趣》,时常与爸爸妈妈翻看,重温暑期生活。

案例二:丽丽热衷于化妆打扮,追求时尚。她很喜欢穿一些奇装异服,有时甚至打扮得不像中学生的样子。由于她把心思都花费在穿着打扮上,影响了学习。为此,她几次受到学校的批评。

想一想:晶晶和丽丽对生活情趣的追求有什么不同,两种不同的生活情趣观,对她们个人的生活学习有什么影响。

学生思考,并且分成小组进行讨论,教师从旁引导。

学生自由发言。

教师总结:晶晶追求的是健康、科学、文明、向上的情趣。是高雅的情趣。丽丽追求的是平庸鄙俗、不高雅的情趣。

高雅的生活情趣的意义:有益于人的身心健康,符合现代文明的要求,也符合科学精神和科学生活的要求。它对个人发展有促进作用能够形成乐观自信、活泼开朗的健康心理,从而使人更加热爱生活。

庸俗情趣的危害:生活情趣低级、庸俗的人,往往看不到生活中丰富多彩的一面,也看不到生活的美好远景,只看到眼前的事物,只图暂时的感官快乐。低级、庸俗的生活情趣,不利于青少年的身心发展,甚至损害身心健康。

环节三:巩固提高

明辨是非(辨别下列观点的正误,正确的在相应括号内填“√”,错误的填“×”。)

1.避免盲目从众就要学会独立思考,提高自我控制的能力。(√)

2.乐观,富有幽默感,可以使人更能体会生活中的美好,更多感受生活的情趣。(√)

3.庸俗的生活情趣,只要不违法,就不影响中学生的健康成长。(×)

环节四:小结作业

小结:本节课我们主要学习了情趣的雅与俗,知道不同的情趣对人的影响不同。同学们要学会树立高雅的情趣。

作业:课下请同学们写一篇小论文《培养高雅情趣之我见》。

【板书设计】

略

【答辩题目解析】

1.如何培养高雅的生活情趣?

(1)懂得高雅生活情趣是对生活的热爱、对生活的兴趣和感受。

(2)懂得积极参加集体活动,但是不盲目从众。

(3)理解乐观、幽默的生活态度,是陶冶高雅情趣的条件。

(4)理解丰富文化生活,是陶冶高雅生活情趣的重要途径。

2.说一说本节课你是如何导入的,为什么这么导入?

本节课我运用了创设情境进行导入的方法。

设置情景,导入新课

播放录像:

青少年由于沉醉于网络游戏—《反恐精英》而导致暴力事件片段。请学生思考他们的生活情趣是否高雅,为什么会有这样的暴力事件发生呢?

学生讨论回答

教师归纳总结:要想判断他们的情趣是否高雅、是否庸俗,就得亲自体验一下,在接下来的学习中找原因。

理由:本环节运用了情境导入,情境设置的作用是调动学生的兴趣,使学生愿意参与到课堂中来,进而从对情境的讨论转移到对新知识的学习中。这次导入运用的情景是反面例子,并且引导学生进行思考,很容易唤起学生的注意力和兴趣,迅速投入到对答案的寻找中。

第2题:

请论述中华传统文化的“俗”与“雅”的关系。

正确答案: 1、俗文化一般比较粗糙、朴素,富于感情色彩,是一种具有自发性、传承性、非理性等特征的文化成果;而雅文化一般比较严整、精细,富于思辨色彩,是一种具有系统性、规定性、普遍性等特征的文化成果。

2、俗文化更多的构成了它的多元特质,而雅文化则更多地体现了它的一体化程度。

3、俗文化和雅文化之间并不是一种绝对对立、相互排斥的关系,在更多的时候,它们是一种相互依存、相互转换的关系。

4、俗文化是雅文化的基础,雅文化则是在对俗文化进行不断总结、反复批判,也有可能回归于“俗”。

5、国家的法律是一种严肃的事物,属于雅文化的范畴,但它却产生于俗文化的人们生活习惯之中。一部中国诗歌史,从某种意义上说是俗、雅撞击史。

6、俗文化和雅文化是永远并存的,也是永远斗争的,二者间是永不休止的相互渗透、融合的。

第3题:

文学艺术的雅与俗的界限是相对的,往往俗中有雅,雅中有俗()

此题为判断题(对,错)。

参考答案:正确

第4题:

简述中国雅小说与俗小说的演变历史。

正确答案: 雅小说即“文言小说”,俗小说即“通俗小说”。雅小说的源可上溯到洪荒时代的神话传说。如《山海经》是“古今语怪之祖”。进入南北朝,中国的雅小说蔚为大观,其代表是干宝的《搜神记》和刘义庆的《世说新语》。到唐代又有了传奇。雅小说进入了一个自觉的时代。

同时,唐代开始民间出现了以“俚语”叙述故事的职业性的“说话”技艺,也称“市人小说”。这是中国俗小说的开始。“说话”到宋代进入了极其繁荣的黄金时代,出现了长篇的讲史小说如《三国志平话》等,雅俗两类小说正式分流。到明、清,俗小说成了中国小说的主流,高潮迭起:先是有《三国演义》、《水浒传》、《西游记》等,出现了第一个高潮;次又有《金瓶梅》、“三言”、“二拍”等,出现了第二个高潮;三是有《儒林外史》、《红楼梦》等,出现了第三个高潮。《红楼梦》问世,俗小说达到了它的顶峰。雅小说在唐以后便开始衰落;直到清康熙年间,蒲松龄作《聊斋志异》,雅小说的发展才达到了它的顶峰。

雅俗小说自《聊斋志异》《红楼梦》后,都开始衰落。雅小说从此一蹶不振;俗小说直到1900年以后,开始近代化,出现了像《官场现形记》、《二十年目睹之怪现状》、《老残游记》、《孽海花》等“新小说”,其发展的历史才又进入了一个新阶段。

第5题:

怎么认识社会主义时期文学活动中的雅与俗问题?

正确答案: 社会主义时期的文学活动要最大限度地满足人民群众日益增长的审美需要,自然要有一个发展过程。这是一个雅与俗、高雅艺术与通俗艺术双向运动的发展过程。雅与俗,即高雅美好与平凡通俗,文艺作品也有层次之分,其雅与俗的界限仅是相对的,往往是俗中有雅,雅中有俗,并且随着时间的流变和接受者的不同而有所变化。在社会主义市场经济条件下,尽管通俗文艺往往趋新追奇,具有一定的广泛性、较强的商业性和娱乐性,有的也不免掺杂一些低级、庸俗、色情等不健康的成分,但从文学史上讲,雅俗并不是绝对的,有时会互相转化。例如《诗经》中当时称为“雅”的“庙堂”文学,在如今看来,其艺术水平却远不如当时流行于民间的“国风”;宋词与诗相比可谓“诗庄词俗”,到了现代,许多优秀的词作已登大雅之堂;明初出现的优秀小说《三国演义》、《水浒传》、《西游记》,也是在通俗文学的基础上加工创作而成的经典作品。雅与俗在文学艺术领域被使用,同毛泽东提出的“阳春白雪”与“下里巴人”,提高文艺与普通文艺,具有同一层面的含义。对于文学活动中的雅与俗的问题,要正确对待,积极引导,从满足人民群众日益增长的审美需要出发,在大力民展高雅的、严肃的艺术的同时,又要重视引导通俗文艺的健康发展,在普及——提高——普及、俗——雅——俗——雅以至无限循环的发展过程中,将我国社会主义文艺推向一个更高的水平。

第6题:

简答艺术创造中“技”与“道”的关系

正确答案: 所谓的“道”不是哲学意义上的世界的本体,而是指艺术意象创造与传达过程中自由无碍、充满生气的至高境界。操作技能与技巧经过长期训练,娴熟自如,艺术家就能将他们进入“道”的自由境界。

“技”与“道”是相通的,一定条件下可以相互转化。“道”可以经过“技”而体现出来,而“技”也可以在高度娴熟时达于“道”。通过长时期刻苦锻炼而达于“道”的技巧,能将心中所感受的立即转化为手中所操作的,心与手之间达到了这种自由和谐,也就意味着消除了“道”与“技”的界限。

第7题:

简述艺术创造中“技”与“道”的关系。

正确答案: (1)“技”指艺术创造中艺术操作必需的技能与技巧。

(2)“道”指的是艺术意象创造与传达过程中自由无碍、充满生气的至高境界。

(3)两者的关系是:“技”经过长期的训练,娴熟自如,艺术家就能将它们化为自己的血肉,与对象世界亲密无间,从而进入“道”的自由境界,达到“心手相应”的创作状态。

第8题:

结合作品分析雅与俗的关系

《文艺理论教程》中的雅与俗的分析

要求举例分析

字数500字左右

雅与俗本就没有什么明显的界限,大俗即大雅,白鹿原,你觉得是俗还是雅呢,红楼梦你觉得是雅还是俗呢,仁者见仁智者见智

第9题:

怎样认识文学活动中的雅与俗问题?

正确答案: 社会主义时期的文学活动,要最大限度地满足人民群众日益增长的需要,要有一个发现过程,这是一个雅与俗双向运动的发展过程。

1、文学是为人服务的,为人的精神需要服务的,从作品到读者,都存在着雅与俗的问题;

2、就作品而言,雅俗是相对的,往往是俗中有雅,雅中有俗;就读者而言,有一个从俗到雅的审美能力的进步与提高的过程;

3、文学的创作,需要的是既高雅又通俗,即雅俗共赏,既不只是阳春白雪,脱离大众,又不俗不可耐,迎合大众的低级口味,从而更好的发挥文艺的为社会为大众服务的功能。

第10题:

张爱玲的作品在艺术上可以归纳为四个字:新、旧、雅、俗。请举例说明她作品中表现出来的雅和俗。

正确答案: 张爱玲作品雅俗特点,主要表现为“古典小说的根底”和“市井小说的色彩”。她小说中的“古典小说的根底”最为明显的表现,又在于她作品中的“《红楼梦》风”。在她的小说《金锁记》中,随处可见《红楼梦》的影子,而她的《花凋》则被看作是“现代《葬花词》”,不仅作品的名字“花凋”直接来源于《红楼梦》中的《葬花词》,而且作品的主人公郑川嫦也被直言不讳地称作“现代林黛玉”。在他的第一篇小说《沉香屑:第一炉香》中就有许多人物和细节有着明显的《红楼梦》的影响。张爱玲小说中“市井小说的色彩”,主要是指她作品中的“通俗倾向”。世俗化或通俗化既是张爱玲的作品中表现出来的创作特点,也是作者自己的创作理想,在她的散文中,这种倾向和理想表现得更为鲜明。她作品中的通俗化特点,与她的生活环境和她自己生活习惯有较大的关系。对她一生影响最多的两个城市一是上海二是香港,而上海是当时中国最商业化最市民化的城市,当时的香港则是跟在上海亦步亦趋的上海的翻版。所以在张爱玲的《金锁记》、《第一炉香》、《倾城之恋》和《红玫瑰与白玫瑰》等作品中多有表现这种最商业化最市民化的俗的特点。