阅读《林黛玉进贾府》的教学实录片段,回答后面的问题。教师板书“我来迟了”,引导学生讨论:为什么王熙凤偏偏就来迟了?师:“我来迟了”是王熙凤说的话。王熙凤在贾府中是一个活跃分子,贾府中的重大活动她都必定到场,积极参与其中。今天老祖宗的“心肝肉”从远远的扬州来了,大家都迎接来了,为什么偏偏她就来迟了呢?生1:王熙凤在贾府中是实权性人物,事务缠身,来迟了可以理解。生2:任何事情都有偶然性,来迟;事出偶然。生3:这是王熙凤出场与众不同之处--不见其人,先闻其声。生4:王熙凤以“我来迟了”出场,这是曹雪芹的特意安排

题目

阅读《林黛玉进贾府》的教学实录片段,回答后面的问题。教师板书“我来迟了”,引导学生讨论:为什么王熙凤偏偏就来迟了?师:“我来迟了”是王熙凤说的话。王熙凤在贾府中是一个活跃分子,贾府中的重大活动她都必定到场,积极参与其中。今天老祖宗的“心肝肉”从远远的扬州来了,大家都迎接来了,为什么偏偏她就来迟了呢?生1:王熙凤在贾府中是实权性人物,事务缠身,来迟了可以理解。生2:任何事情都有偶然性,来迟;事出偶然。生3:这是王熙凤出场与众不同之处--不见其人,先闻其声。生4:王熙凤以“我来迟了”出场,这是曹雪芹的特意安排,独具匠心。教师感到生3、生4的发言已经点到了问题的要害之处,就插画把问题转入到第二轮讨论:“不见其人,先闻其声”“特意安排,独具匠心”。师:说得好!下边我们就探究一下好在哪里。生5:林黛玉第一次进贾府,在这个礼仪显赫之家,等级是非常分明的,她一定先拜见外祖母,然后摆件大舅母、二舅母,与他们见面叙情。即使在平辈中,还有珠大嫂子在前。如果王熙凤夹在其中,势必只能充当一个小配角。然而她又是一个好出风头、不安分守己的人物,这怎么能突出她的特殊身份、特殊地位和个性特征呢?(这位男生的发言获得全班热烈的掌声)生6:如果把王熙凤当做主角来写,而把贾母等老一辈放在一边,那么就会违背贾府的礼数,既不合情,也不合理。生7:“我来迟了”是王熙凤在后院笑着说出来的。有贾母在,连邢夫人、王夫人都是屏气敛声道德,而王熙凤却可以大喊大叫,“放诞无礼”,这说明她是有靠山的,有恃无恐,是一个有特殊地位、特殊身份的人物。对以教学实录片段中学生的回答的分析,下列说法不正确的一项是()。

- A、生1、生2的回答没有触及问题的实质,说明二人对王熙凤这个人物的形象特征没有理解

- B、生3、生4的回答是从作者塑造人物的手法的角度给出的答案

- C、生5、生6、生7、生8的回答都是从典型人物的典型性格表现的必然性的角度给出的答案

- D、以上片段中学生的解读表明了学生既感受到了典型人物的典型性格,又体会和理解了作者塑造人物的手法,可谓一举两得

相似问题和答案

第1题:

这节课的重点是带领学生分析人物形象的塑造方法和环境描写的作用。我准备分四个环节展开:第一,研读课文,分析人物形象的塑造方法。主要引导学生找出描写林黛玉的句子,师生讨论;然后再找出贾府中其他人描述林黛玉的句子,师生讨论。第二,观看电视剧《红楼梦》中“林黛玉进贾府”的视频片段。第三,拓展阅读,引导学生阅读《林教头风雪山神庙》,比较两篇小说中景物描写的作用和塑造人物方面的特点,学生讨论,小组汇报,展示个性化观点。第四,教师评价。总结,布置作业。

对该教学设计的相关分析,正确的是( )。

B、第一环节从直接描写的角度,引导学生探讨人物形象塑造方法

C、第二环节使用视频时没有提出具体学习要求,教学意图不明确

D、第三环节拓展阅读引入的资料、与课文的教学重点联系不紧密

第2题:

B.播放整部电影,引导学生欣赏电影的场景设置与形象塑造

C.播放王熙凤出场的片段,指导学生分析原著与电影的异同

D.课前播放与课文相关的片段,引领学生进入小说营造的氛围

教学资源的利用要做到以下几点:(一)达成语文教学目标,合理利用教学资源;(二)调查研究学情,恰当利用学生资源;(三)遵循语文教育规律,体现学科教学特色;(四)认清教学资源特性,优化组合扬长避短;(五)增强教师资源意识,优化利用提质增效。

A项:课后播放整部电影,一方面利用了学生的课外时间没有耽误课前准备时间及课堂上课时间,另一方面通过播放电影引发学生思考,激发学生阅读原著的兴趣。符合题意,排除。

B项:电影中的场景设置与学习本文的教学目标无关,不符合题意,当选。

C项:《林黛玉进贾府》一文中,尤以分析小说人物为主,本文的王熙凤是个非常重要的角色,通过电影和原文比较,可以更有助于学生理解王熙凤角色的特点。符合题意,排除。

D项:课前播放片段吸引学生注意,更易引入学习本课的氛围。符合题意,排除。

第3题:

此题为判断题(对,错)。

第4题:

问题:(1)请指出本教学片段中所运用的课程资源种类。

(2)结合上述教学片段,谈谈对开发初中思想品德学科课程资源的启示。

①课程资源不会自动进入教学领域,需要能动地去寻找、认识、选择和运用。课程资源的开发和利用.不仅是特定部门和人员的专业行为,更是教师主导的活动。

②自主开发。教师在课程资源的开发中要发挥主体作用,认真学习和领会课程的目标和内容:分析课程资源开发与课程目标实现的关系,评估课程资源的特点及其价值;根据实际情况选择和利用课程资源。

③特色开发。学校要从具体的地域特点、学校特点、教师特点、学生特点出发,发挥各自的优势,使课程资源的开发呈现出多样性、丰富性、独特性,有效实现特色开发。

④共同开发。教学活动是师生共同参与的过程,课程资源的开发与利用,要充分发挥全体师生的作用,鼓励他们积极参与,共同收集、处理、展示课程资源,有效利用课程资源。

第5题:

案例:

师:《红楼梦》是我国古代文学中的一座巍巍玉山,而《林黛玉进贾府》则是这座玉山上的一块美玉。美玉亦有微瑕,美中常有不足。《林黛玉进贾府》这块美玉是否有“瑕疵”呢?今天就请大家仔细阅读文本,说说自己的发现。

生:课文中有一句:“ 丫鬟进来笑道:‘宝玉来了!’”贾宝玉和丫鬟是主仆关系,“宝玉”一词应该换为“宝二爷”才符合实际。

师:你能勇于提出自己的见解,很好!对这个问题,大家怎么看?

生:我觉得丫鬟不喊“宝二爷”,称“宝玉”体现了贾宝玉与丫鬟们的亲密无间、 情同兄妹的关系,正体现了贾宝玉的“叛逆”性格。

师:说得好!宝玉在贾府中的确与众不同,他“主仆不分,男女无别”的平等作风正是他性格中的闪光点。

生:我发现一个问题,林黛玉到荣国府见王夫人时,房内“靠东壁西面设着半旧 的青缎靠背引枕,王夫人却坐在西面下首,亦是半旧的青缎靠背坐褥……挨炕一溜三张椅子上,也搭着半旧的弹墨椅袱”。我认为这是作者的小小疏忽,“半旧”的家用摆设怎能表现贾府的豪华奢侈呢?

(掌声)

师:你善于发现,探异求新,不简单!刚才的掌声是对你最好的鼓励。不过,请大家再仔细想想,也许会有更精彩的发现。

生:我不同意,“半旧”让我们看到了贾府更深层次的东西,如果不是有多年的富贵,其家用摆设不会是“半旧”,这个“半旧”正体现了贾府奢华生活的深厚。

生:我也认为作者写得很真实,贾府既不是破落户,也不是暴发户,这个“半旧”体现了贾府的显赫非一朝一夕。

生:其实,这个“半旧”也预示着贾府未来的命运。 师:果然,大家有了新的认识,看来这实在不是作者的疏忽!“半旧”这个形容词恰恰来自于作者直接的生活体验和敏锐细致的观察,这正是作者的用心之处。不过,能够深入思考、有所发现、大胆质疑的精神值得提倡!请继续给名著指“瑕”。

......

师:本节课虽然我们没有找到课文的瑕疵,未免遗憾,但我们收获颇丰,我们感受到了经典作品须慢慢读、细细品,方能悟出其中的妙处。记得当代红学大家周汝昌曾经这样评价道:“曹雪芹是个惊人的天才,他仪态万方地体现了我们中华文化的光彩和境界。他是大文豪、大诗人、大思想家、大词曲家、大音乐家、大美学家、大社会学家、大心理学家、大民俗学家、大医药学家、大园林建筑学家。这样一个学识极广 博、素养极高深的人写出来的小说,无怪乎有人将它比作‘百科全书’。”希望同学们 课下有机会能通读《红楼梦》,将来成为一个“红楼迷”,甚至成为一名“红学”专家。

(1)请评析教师是如何落实学生学习主体地位的。(10 分)

(2)请说明教师引用周汝昌先生评价的意图。(10 分)

第6题:

教师板书“我来迟了”,讨论、探究:为什么王熙凤偏偏就来迟了

师:“我来迟了”,是王熙凤说的话。王熙凤在贾府中是一个活跃分子。贾府中的重大活动她都必定到场,积极参与其中。今天老祖宗的心肝儿肉从远远的扬州来了,大家都迎接来了.为什么她偏偏就来迟了呢

生1:王熙凤在贾府是实权派人物,事务缠身,来迟了可以理解。

生2:任何事物都有偶然性,来迟了事出偶然。

生3:这是王熙凤出场与众不同之处——不见其人,先闻其声。

生4:王熙凤以“我来迟了”出场,这是曹雪芹的特意安排.独具匠心。

教师感到生3、生4发言已点到问题的肯綮,就插话把问题转入第二轮讨论。说:“不见其人,先闻其声,特意安排,独具匠心,说得好!下边我们就探究一下好在哪里。”

生5:贾府是礼仪显赫之家,等级非常分明。林黛玉第一次到贾府,一定先拜见外祖母.然后拜见大舅母、二舅母,即使平辈中,还有珠大嫂子在前。如果王熙凤夹在其中.势必只能充当一个小配角。然而她又是一个好出风头、不安分守己的人物,这怎么能突出她的特殊身份、特殊地位和个性特征呢 (生5的发言获得全班热烈的掌声)

生6:如果把王熙凤当作主角来写,而把贾母等老一辈放在一边,那么,就会违背贾府的礼数,既不合情,又不合理。

生7:“我来迟了”是“迟”在林黛玉与贾母等人见面以后。这时候王熙凤出场亮相,给她一个单独活动,充分展示自己性格的广阔天地。所以“迟”得恰到好处。

生8:“我来迟了”是王熙凤在后院笑着说出来的。有贾母在.包括邢夫人、王夫人都是屏气敛声的,而王熙凤却可以大喊大笑,“放诞无礼”,这说明她是有靠山的,有恃无恐,是一个有特殊地位、特殊身份的人物。

这是某位高中语文教师在讲授《林黛玉进贾府》一课时的教学片段,以下对其评析错误的一项是( )。

B、教师首段的发问一方面激起了学生思考的兴趣,拓宽了学生的思维空间、另一方面又对学生的思维“着力点”进行了一定的限制

C、生1的回答没有触及问题的实质。属于无效回答,教师可直接忽略;生3和生4的回答是从作者塑造人物手法的角度给出的答案

D、生5、生6、生7和生8的回答都是从典型人物的典型性格表现的必然性的角度给出的答案

第7题:

B.介绍出场人物之间的关系

C.感受王熙凤鲜明的个性特征

D.体会作者的小说创作风格

A项:了解创作背景属于基础性目标要求,无法达成对小说语言的品味。与题干不符,排除。

B项:“介绍出场人物之间的关系”能够理清作品的内容,只是对结构进行梳理,没有涉及对语言的把握。与题干不符,排除。

D项:“体会作者的小说创作风格”与该教师的教学目标无关。与题干不符,排除。

第8题:

下面是李老师关于“新疆农业问题”的教学设计片段:

问题:

(1)为引导学生认识农业生产要因地制宜,教师在教学中可以出示哪些地理图片配合讲解?(8分)

(2)分析探究式教学法的优点和局限性。(12分)

局限性:首先,它要求对一切已被前人研究、证明和总结的知识与原理,学生都要通过自己的直接探究去发现。探究式教学适合程序性知识和策略性知识的教学,同时也必须在学生有一定知识储备的前提下.方能顺利进行知识的迁移。很多教学内容会很难,甚至不可能被设计成一整套探索发现过程供学生学习。

其次.教学所耗费时间太多,往往很难在有限的时间内完成大量的教学任务。

此外,探究式教学法对待学生个别差异的适应性不强,不同智力水平、不同基础的学生,采用同一发现方案.效果不是最佳。

因此.探究式教学法只适合地理学科部分内容的教学。并且必须要与其他教学方法配合使用。才能收到良好的教学效果。

第9题:

师:《红楼梦》是我国古代文学中的一座巍巍玉山,而《林黛玉进贾府》则是这座玉山上的一块美玉。美玉亦有微瑕,美中常有不足。《林黛玉进贾府》这块美玉是否有“瑕疵”呢今天就请大家仔细阅读文本.说说自己的发现。

生:课文中有一句:“丫鬟进来笑道:‘宝玉来了’。”贾宝玉和丫鬟是主仆关系,“宝玉”一词应该换为“宝二爷”才符合实际。

师:你能勇于提出自己的见解,很好!对这个问题,大家怎么看

生:我觉得丫鬟不喊“宝二爷”,称“宝玉”体现了贾宝玉与丫鬟们的亲密无间、情同兄妹的关系,正体现了贾宝玉的“叛逆”性格。

师:说得好!宝玉在贾府中的确与众不同,他“主仆不分,男女无别”的平等作风正是他性格中的闪光点。

生:我发现一个问题,林黛玉到荣国府见王夫人时,房内“靠东壁西面设着半旧的青缎靠背引枕,王夫人却坐在西面下首,亦是半旧的青缎靠背坐褥……挨炕一溜三张椅子上,也搭着半旧的弹墨椅袱”。我认为这是作者的小小疏忽,“半旧”的家用摆设怎能表现贾府的豪华奢侈呢

(掌声)

师:你善于发现,探异求新,不简单!刚才的掌声是对你最好的鼓励。不过,请大家再仔细想想,也许会有更精彩的发现。

生:我不同意,“半旧”让我们看到了贾府更深层次的东西,如果不是有多年的富贵,其家用摆设不会是“半旧”,这个“半旧”正体现了贾府奢华生活的深厚。

生:我也认为作者写得很真实,贾府既不是破落户,也不是暴发户,这个“半旧”体现了贾府的显赫非一朝一夕。

生:其实,这个“半旧”也预示着贾府未来的命运。

师:果然,大家有了新的认识,看来这实在不是作者的疏忽!“半旧”这个形容词恰恰来自于作者直接的生活体验和敏锐细致的观察,正是作者的用心之处。不过,能够深入思考、有所发现、大胆质疑的精神值得提倡!请继续给名著指“瑕”。

师:本节课虽然我们没有找到课文的瑕疵,未免遗憾,但我们收获颇丰,我们感受到了经典作品须慢慢读、细细品,方能悟出其中的妙处。记得当代红学大家周汝昌曾经这样评价道:“曹雪芹是个惊人的天才.他仪态万方地体现了我们中华文化的光彩和境界。他是大文豪、大诗人、大思想家、大词曲家、大音乐家、大关学家、大社会学家、大心理学家、大民俗学家、大医药学家、大园林建筑学家。这样一个学识极广博、素养极高深的人写出来的小说,无怪乎有人将它比作‘百科全书’。”希望同学们课下有机会能通读《红楼梦》,将来成为一个“红楼迷”,甚至成为一名“红学”专家。

问题:

(1)请评析教师是如何落实学生学习主体地位的。

(2)请说明教师引用周汝昌先生评价的意图。

②阅读是学生的个性化行为,教师应珍视学生独特的感受、体验和理解。教师应让学生在主动积极的思维和情感活动中.加深文本的理解和体验。实录中教师认真肯定学生的想法,对学生回答所做的评价都积极有效,如“你能勇于提出自己的见解,很好!”“你善于发现,探异求新,不简单!”等评语,有助于激发全体学生积极思考。

③该教师提倡多角度的、有创意的阅读,注重发展学生探究性阅读和创造性阅读的能力,帮助学生提高阅读质量。实录中教师在开课之初即以“为《林黛玉进贾府》指瑕”的问题启发学生,鼓励学生“说说自己的发现”;之后又针对学生的回答,设问提示学生是否有其他看法。教师通过这一方式,发散了学生思维,让学生在阅读与探究的过程中去不断创新与发现问题。

④在探究性学习中,问题是学习的出发点。优质的、符合学情的问题能够诱发求知欲,能够激起学生阅读课文的欲望;学生在问题的引导下,通过自主分析、感悟作品,得出对作品的独特理解,有助于其语文素养的全面提高。实录中教师让学生大胆地进行质疑,后又根据学生提出的问题,循循善诱,层层深入。从浅显的称呼问题“宝玉”——“宝二爷”,再到小说细节靠背坐褥“半旧”,最后让学生围绕这一问题,各抒己见,得出贾府世代富贵的现状以及其日后必将没落的暗示。

(2)实录中教师引用周汝昌先生的评价是为了进一步加深学生对《红楼梦》的兴趣。

《普通高中语文课程标准(实验)》感受与鉴赏目标指出,要让学生通过阅读优秀作品,品味语言,感受其思想、艺术魅力,发展想象力与审美力;通过阅读和鉴赏,深化热爱祖国语文的感情,体会中华文化博大精深、源远流长,陶冶性情,追求高尚情趣,提高道德修养。

实录中课堂结尾处,教师在学生对《红楼梦》有了初步认识之后,引用红学大家周汝昌先生对曹雪芹及《红楼梦》的评价,展示曹雪芹的学识渊博与《红楼梦》的包罗万象,引起爱好不同、关注点不同的学生对这部巨著的共同的兴趣,不仅开阔了学生的视野,也帮助学生初步认识和发现了语文学习的潜能与倾向,达到了教学的目的。

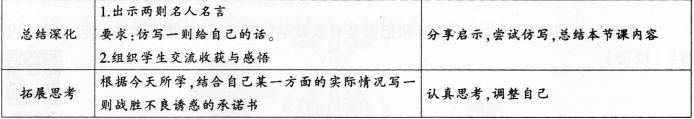

第10题:

材料:下面是某教师在执教《对不良诱惑说“不”》中关于“如何战胜不良诱惑”的教学片段。

问题:请分析该教学片段在贯彻思想品德课程的基本理念方面有哪些值得借鉴的地方

(2)初中生逐步扩展的生活是课程的基础。思想品德是人在对生活的认识、体验和实践过程中逐步形成的。初中学生生活范围逐渐扩展,需要处理的各种关系日益增多。思想品德课程正是在学生逐步扩展的生活经验的基础上,与他们一起体会成长的美好、面对成长中的问题,为初中学生正确认识成长中的自己,处理好与他人、集体、国家和社会的关系,提供必要的帮助。在学习新课环节,教师通过播放《4岁小孩吃棉花糖》的视频,以及出示生活中四种常见的不良诱惑,帮助初中生认清生活中的不良诱惑。在初中生逐步扩展的生活经验的基础上,与学生一起面对成长的问题,并提供必要的帮助,学生在这样的活动中也积极参与。在拓展思考环节,教师带领学生结合自己的实际情况,写一则承诺书,也正是基于学生的生活而展开。

(3)坚持正确价值观念的引导与学生独立思考、积极实践相统一是课程的基本原则。思想品德的形成与发展.离不开学生的独立思考和积极实践,国家和社会的要求只有通过学生的独立思考与实践才能为学生真正接受。思想品德课程将正确的价值观引导蕴涵在鲜明的生活主题之中,注重课内课外相结合,鼓励学生在实践中进行积极探究和体验,通过道德践行促进思想品德的健康发展。在整个课堂教学活动中,教师都是在正确的价值观下去引导学生参与课堂,积极引导学生独立思考,之后又对学生进行分组,给出体验题目,引导学生积极参与讨论,并和同学进行分享,正是这一理念的体现。