下面是一位教师执教《晏子使楚》时的一个片段,阅读并回答问题。师:我们看第一行有一个词:侮辱。同学们,这个词不但要读准,它也是我们课文中非常关键的一个词。那么你们知道,“侮辱”是什么意思吗? 生:侮辱就是羞辱,就是使对方难堪。 师:非常好!那么在这篇课文中,是谁想羞辱谁呢? 生:是楚王想羞辱晏子。 师:非常好!同学们已经知道了文章的大概内容。但是有一些词,它可能和我们平时习惯的用法不一样。同学们,你们看,在最后一行有一个词:笑嘻嘻,平时我们说“笑嘻嘻”是用在什么情况下? 生:我很高兴的时候才会“笑嘻嘻”。

题目

生:侮辱就是羞辱,就是使对方难堪。

师:非常好!那么在这篇课文中,是谁想羞辱谁呢?

生:是楚王想羞辱晏子。

师:非常好!同学们已经知道了文章的大概内容。但是有一些词,它可能和我们平时习惯的用法不一样。同学们,你们看,在最后一行有一个词:笑嘻嘻,平时我们说“笑嘻嘻”是用在什么情况下?

生:我很高兴的时候才会“笑嘻嘻”。

师:那么在这篇文章中,你结合到那个句子中读一读,请打开最后一页,在最上面的一行,找到那个句子了吗?谁来读一下?

生:楚王笑嘻嘻地对晏子说:“齐国人怎么这样没出息,干这种事?”

师:那么在这个句子中,“笑嘻嘻”还是我们那个高兴的笑吗?笑得那么单纯吗?

生:我认为不是了,他是那种得意的感觉,他有意想侮辱晏子。所以他正好看到有这样的犯人是齐国的人,所以说他很得意。

师:噢!这种“笑嘻嘻”透着一种得意。

生:这种笑嘻嘻应该是嘲笑。

师:对,还有一种嘲讽的意味。还有吗?

生:讽刺的意味有一点。

师:对,是一种讽刺,是一种不怀好意。同学们,当我们把这些词的意思理解了,就能帮助我们更好地体会课文了。我们一起把这些词读一遍。

问题:在这个教学片段中,教师是如何引导学生通过抓关键词来概括课文主要内容的?

相似问题和答案

第1题:

师:同学们,你们知道前不久在美国发生了哪件大事吗?(学生们踊跃发言)

出示图片;美国纽约世贸大厦

师:看看过幢楼,把它和周围的楼房比一比,你发现了什么?

师:这幢楼有ll0层,曾经是美国纽约最高的楼,但是由于恐怖分子的袭击,它已经被夷为 平地。全世界热爱和平的人都感到很气愤,设想一下,假如你曾经在这幢楼上往下看会有什么 感觉?

生l:会很害怕。

生2:会腿发软。

生3;那么高,我会觉得要掉下去一样。

师:你平常站在我们教学楼3楼或4楼往下看,也会有这样的感觉吗?

生:不会。

师;你知道为什么吗?

生:我们的教学楼矮,世贸大楼高。

出示课题:高矮(我们今天就来学习关于高矮的知识)

师:你们平时见过这样比高矮的例子吗?

学生列举出许多例子。

教师放音乐。学生离位寻找教室里有关高矮的例子,然后进行自由讨论。

(1)讲授法。讲授法是教师通过口头语言系统连贯地向学生传授文化知识。本案例中主 要通过教师讲解,引导学生思考。

(2)谈话法。谈话法是教师根据学生已有的知识经验,借助启发性问题,通过口头问答的 方式,引导学生通过比较、分析、判断等思维活动获取知识的教学方法。谈话法的基本形式是 学生在教师引导下通过独立思考进行学习。案例中教师按一定的教学要求向学生提出问题, 要求学生回答,并通过问答的形式来引导学生获取或巩固知识。

案例中使用的教学原则有;

(1)直观性原则。直观性原则指根据教学活动的需要,让学生直接感知学习对象。这一原 则是针对教学中词、概念、原理等理论知识与其所代表的事物之间相互脱离的矛盾而提出的。 案例中教师运用了语言直观和事物实例讲解相结合的方法。

(2)启发性原则。启发性原则指在教学中要充分调动学生学习的自觉积极性,使得学生能 够主动地学习,以达到对所学知识的理解和掌握。这一原则是为了将教学活动中教师的主导 作用和学生的主体地位统一起来而提出的。案例中教师通过提出各种问题,调动学生的学习 积极性,引导他们进行独立思考,积极探索,让学生自己去掌握科学知识,提高他们分析问题和 解决问题的能力。

(3)科学性与思想性结合的原则。科学性与思想性结合的原则指教学要在科学的方法论 的指导下进行。这一原则是为了将教学中科学知识的传授学习与思想品德教育统一起来而提 出的。案例中教师通过“9·11”事件教育学生热爱和平。

(4)理论联系实际原则。理论联系实际原则指教学活动要把理论知识与生活和社会实践 结合起来。这一原则是为了解决和防止理论脱离实际、书本脱离现实问题而提出的。案例中 教师通过让学生联系教学楼,在教室里找证据等生活实际来学习。

第2题:

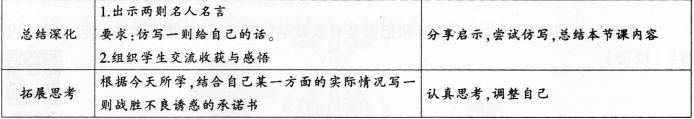

材料:下面是某教师在执教《对不良诱惑说“不”》中关于“如何战胜不良诱惑”的教学片段。

问题:请分析该教学片段在贯彻思想品德课程的基本理念方面有哪些值得借鉴的地方

(2)初中生逐步扩展的生活是课程的基础。思想品德是人在对生活的认识、体验和实践过程中逐步形成的。初中学生生活范围逐渐扩展,需要处理的各种关系日益增多。思想品德课程正是在学生逐步扩展的生活经验的基础上,与他们一起体会成长的美好、面对成长中的问题,为初中学生正确认识成长中的自己,处理好与他人、集体、国家和社会的关系,提供必要的帮助。在学习新课环节,教师通过播放《4岁小孩吃棉花糖》的视频,以及出示生活中四种常见的不良诱惑,帮助初中生认清生活中的不良诱惑。在初中生逐步扩展的生活经验的基础上,与学生一起面对成长的问题,并提供必要的帮助,学生在这样的活动中也积极参与。在拓展思考环节,教师带领学生结合自己的实际情况,写一则承诺书,也正是基于学生的生活而展开。

(3)坚持正确价值观念的引导与学生独立思考、积极实践相统一是课程的基本原则。思想品德的形成与发展.离不开学生的独立思考和积极实践,国家和社会的要求只有通过学生的独立思考与实践才能为学生真正接受。思想品德课程将正确的价值观引导蕴涵在鲜明的生活主题之中,注重课内课外相结合,鼓励学生在实践中进行积极探究和体验,通过道德践行促进思想品德的健康发展。在整个课堂教学活动中,教师都是在正确的价值观下去引导学生参与课堂,积极引导学生独立思考,之后又对学生进行分组,给出体验题目,引导学生积极参与讨论,并和同学进行分享,正是这一理念的体现。

第3题:

下列是一位教师的课堂教学片段,请用所学的教学理论,分析该教师在课堂教学中应用了哪些教学方法?遵循了哪些教学原则?

师:同学们,你们知道前不久在美国发生了哪件大事吗?(学生踊跃发言)

出示图片,美国纽约世贸大厦

师:看看这幢楼,把它和周围的楼房比一比,你发现了什么?

师:这幢楼有110层,曾经是美国纽约最高的楼,但是由于恐怖分子的袭击,它已经被夷为平地,全世界热爱和平的人都感到很气愤,设想一下,假如你曾经站在这幢楼上往下看,会有什么感觉?

生1:会很害怕。

生2:会腿发软。

生3:那么高,我会觉得要掉下去一样。

师:你平常站在我们教学楼3楼或4楼走廊往下看,也会有这样的感觉吗?

生:不会。

师:你知道为什么吗?

生:我们的教学楼矮,世贸大厦高。

出示课题:高矮(我们今天就来学习有关高矮的知识)

师:你们平时见过这样比高矮的例子吗?

学生举出很多例子。

教师放音乐,学生自由下位寻找教室里“高矮”的例子,自由讨论。

第4题:

阅读《胡同文化》第二课时的课堂实录(节选),按照要求答题。师:同学们,你们读《胡同文化》这篇文章的最大感受是什么,与其他文章比较觉得语言上有什么不同呢?(众生沉默)师:我们读一段感受一下,好不好?请大家读第一段。(生读第一段)师:有什么感觉?生:有,感到语言朴实、亲切,老头子与老婆婆床上对话的方位词特有趣味。师:同学们,这样朴实的语言能反映百姓最真实的生活。大家在写作文时,常感到无话可写,总认为,作文的语言是很“高雅”的。是的,作文“行动”本身就是高雅的,但它的“高”不是高不可攀的“高”,作文的内容都是生活化的。这篇文章给我们很好的启示,本文没有写“惊天动地的事”,文章中两老头子床上的话都写了,这样看来,写作文就是--生(齐声):写生活。师:我昨天给大家发了一篇阅读的文章,叫做《汪曾祺……》。生(齐声):《……唤起青年对语言的热爱》。师:通过这篇文章的学习,我也希望唤起同学们的对语文的--生(齐声):热爱!师:也希望唤起大家对语文老师的--生(齐声):热爱!师(笑):我没有这么说哦!生(齐声):笑。师:同学们,在你们看来,文章中哪一些语言最能体现北京文化的特点,哪一些语言最能体现北京人的特点。我们班有五个组。看哪一个组能够比较好地体会到课文的语言特色。过一会儿.你们推出一个代表你们小组意见的同学发表看法……对上述教学实录,分析不恰当的是()。

- A、教学风趣幽默,课堂气氛活跃

- B、教师的引导,有利于激发学生的写作欲望

- C、教师将阅读与写作课联系起来教学,不利于学生对课文的理解

- D、教师引导学生参与课堂,是尊重学生主体地位的体现

正确答案:C

第5题:

师:同学们看过电视剧《三国演义》,刚才又自由读了课文。请同学们说一说,课文主要讲了一件什么事?

生:课文主要讲了诸葛亮运用计谋,利用草船向曹操借箭的事。

生:周瑜想用三天造十万支箭的办法来陷害诸葛亮,诸葛亮草船借箭,击破了周瑜的阴谋。

师:读了课文后,大家最感兴趣的问题是什么?

生:周瑜为什么要陷害诸葛亮?这对他们联合抗曹有好处吗?

生:诸葛亮明明知道周瑜要陷害他,为什么还要去借箭呢?

生:鲁肃为什么会听诸葛亮的安排?

生:诸葛亮为什么要向曹操去借箭?还那么有把握?

(学生一共提了不下20个问题)

师:同学们的问题都很有思考价值。老师觉得这些问题归纳起来主要是怎样认识文中的这些人物,把握了人物的特点,问题自然也就解决了。大家有兴趣来研究这些人物吗?

生:有!

师:文中共出现了四个人物。请你们选择自己最感兴趣的一个人物来研究,注意抓出他的特点。

[问题1][简答题]

问题:试评述以上教学片段。

在这个教学片段中,教师明确了学生读书质疑的重要意义,并且能对学生的读书质疑进行梳理,但没有根据文本所要体现的内涵价值来恰当归纳、提升学生的问题,而是将学生引导到教师事先设定的探究人物的特点上来。

《草船借箭》是一个历史故事,人物的特点也是在具体的情节中体现的,如果教师有意识地对学生的问题引导调整,以“诸葛亮草船借箭成功的原因有哪些”这个问题统领全文,贯穿整个读书探究活动,学习的目标将更加明确,文本价值也会有效体现。另外,学生各自探究的问题过于分散,在组织学生交流汇报探究成果时,必然导致各自为政的局面。

因此,在探究性阅读中,教师作为教学活动的参与者、组织者和引导者,要适时抓住学生的阅读发现,积极创设适于研讨的氛围,引导学生探究有价值的问题。

第6题:

阅读以下某版语文教材七年级课文《再别康桥》的教学实录片段,完成下题。

师:同学们,今天很高兴能和你们一起来学习徐志摩先生的《再别康桥》。大家知道为什么题目要说再别康桥吗 (展示图片并讲解)既然是“再别”,当属第二次离别。徐志摩先生生前曾三次到过康桥:第一次是1920--1922年游学于此,徐志摩在这里生活学习了两年半的时间,回国前夕写下诗歌《康桥,再会吧》表达对康桥的眷恋之情;第二次,1925年诗人再次来到康桥,回国时创作了散文《我所知道的康桥》;第三次,在1928年,诗人故地重游,旧梦重温,见到这里的一草一木,触景生情,感慨万千,写下了这首传世之作《再别康桥》。

师:现在请大家结合我们刚才所介绍的背景知识,大声地自由朗读一遍诗歌。读的时候,请同学们注意一下里面生词的字音。

(学生自由朗读)

师:读过一遍课文,请同学们抬头看大屏幕。(展示投影)大家刚才读的时候注意到这些字词了吗

河畔( )荡漾( )青荇( )榆阴( )揉碎( )

浮藻( )长篙( )漫溯( )斑斓( )笙箫( )

(生读,师订正并出示答案)

师提示:有不会的或拿不准的都要拿起笔来记到书上。

师:读准了字音,哪位同学来把这首诗读一下

(生举手读课文,同学们鼓掌)

师(笑):(对读课文的学生)看来同学们都觉得你读得还不错!那么你自己觉得读的时候还应该注意哪些问题

生:……

师:每首诗中都蕴含着诗人独特的情感,而我们要把这首诗读好,就是表现出诗人的——

生:情感。

师:对,要把诗人的情感表现出来。那么,如果要生动地将诗中的情感传递出来。我们在读的时候就需要——

生:把握作者的情感,带着感情去读。

生:把握好读诗的语速。

师(笑):看来同学们已经知道了读诗的基本技巧。好,那请你带着我们刚才讨论的技巧再来试着读一遍。

(生再读)

师:(对其他同学)大家感觉她这次读得怎么样

生:我觉得她的优点就是把握了作者的情感,能够有感情地读课文了,而且读出了其中的抑扬顿挫。不过我感觉她有些地方还是读得快了些。

师:那你觉得哪些地方应该读得慢一些呢

生:比如说“寻梦 撑一支船篙,向青草更青处漫溯”。

师:不错。其他同学有补充吗

生:她有一个地方读错了,“在我的心头荡漾”她读成“在我的心上荡漾了”。

师:很好,听得很认真!要读准,一个字都不能错!其他同学还有补充吗

生:我觉得这首诗很抒情,应该再读得缠绵一些。

(有学生点头,有学生笑)

师:那你能不能带着你的这种理解给我们大家读一遍呢

(生有感情地读诗歌)(掌声)

师:(指名学生)你来点评一下。

生:虽然声音小了一点,但更让能人感觉到一种依恋的情感。

师:你能给大家读一下吗

生:(犹豫)我感觉我还没有把握好作者的情感……

师:哦,这不要紧,我们才刚刚接触这首诗,我相信我们学完这首诗后你会读得很好的,先请坐!同学们,那么我们今天就一起来研读这首诗,首先让我们来听一听名家是怎么读这首诗的.大家也可以在下面小声地模仿。

(听录音)

师:刚才大家听得很投入,那你感觉录音和我们自己读的最大的区别在哪里

生:他自己都投入其中了,而且不仅声音有起伏变化,感情也在变化。

师:感情在变。同学们说对不对

生:对!

师:好,那接下来我们就一起来看看这首诗的情感是如何变化的。

问题:

请结合案例对该教学实录片段的优、缺点进行评析。

(1)教师将本课的重点放在了“读”上,让学生在诵读中体会作者的情感,意识到作者的情感变化,为之后对作者情感的分析埋下伏笔:从作者的情感变化起伏来指导学生进行再次诵读,自读感悟之后体会名家范读,对比之下,提升学生的诵读能力;采用齐读、自读相结合的方式,以读起势,为以读贯穿整个教学过程作准备。

(2)在要求生读诗歌之前,教师先向学生提供了相应的写作背景,帮助学生体会诗人感情;打下课文生词基础,减少学生诵读过程中基础知识错误;引导学生掌握诗歌朗读技巧,实现诵读过程中情感的丰满化。

(3)采用多元化的评价方式,师评、自评、他评之后反复诵读,使学生更加深入地体会诗歌情感,形成更好的教学效果。

教师本部分的教学是较为成功的,但也存在缺点.比如在引导学生掌握阅读技巧时提问“那么你自己觉得读的时候还应该注意哪些问题”,问题过于宽泛模糊,不具有引导性和启发性。虽然在之后的提问中,教师及时进行了问题提示与补充,但仍不可避免地引起了学生的困惑。

第7题:

师:同学们,读完课文,你们有哪些不明白的问题?

生:福勒为什么要放弃射门?

生:课文的最后一句话是什么意思?

生:世界级球星福勒几次放弃射门?

师:同学们在读书时都动了脑筋。下面我们就来一起学习课文,解决这些问题,好吗?

生:好!

师:请同学们仔细读课文第一自然段......

问题:你是怎样看待以上教学的?请发表你的观点。(20分)

第8题:

下面是一位教师执教《草船借箭》时的一个片段,阅读并回答问题。

师:同学们看过电视剧《三国演义》,刚才又自由读了课文。请同学们说一说,课文主要讲了一件什么事?

生:课文主要讲了诸葛亮运用计谋,利用草船向曹操借箭的事。

生:周瑜想用三天造十万支箭的办法来陷害诸葛亮,诸葛亮草船借箭,击破了周瑜的阴谋。

师:读了课文后,大家最感兴趣的问题是什么?

生:周瑜为什么要陷害诸葛亮?这对他们联合抗曹有好处吗?

生:诸葛亮明明知道周瑜要陷害他,为什么还要去借箭呢?

生:鲁肃为什么会听诸葛亮的安排?

生:诸葛亮为什么要向曹操去借箭?还那么有把握?

(学生一共提了不下20个问题)

师:同学们的问题都很有思考价值。老师觉得这些问题归纳起来主要是怎样认识文中的这些人物,把握了人物的特点,问题自然也就解决了。大家有兴趣来研究这些人物吗?

生:有!

师:文中共出现了四个人物。请你们选择自己最感兴趣的一个人物来研究,注意抓出他的特点。

问题:试评述以上教学片段。(20分)

探究性学习是一种学生学习方式的根本改变,学生由过去主要听从教师讲授,从学科的概念、规律开始学习的方式变为学生通过各种事实来发现概念和规律的方式。小学语文的探究性学习主要体现在探究性阅读上,探究性阅读是学生在阅读中生疑,在探索研究和探寻追究中解疑的读书实践过程。语文的探究学习不同于科学探究,但在操作上也要讲究科学性,随意探究只会浪费时间。

在这个教学片段中,教师明确了学生读书质疑的重要意义,并且能对学生的读书质疑进行梳理,但没有根据文本所要体现的内涵价值来恰当归纳、提升学生的问题,而是将学生引导到教师事先设定的探究人物的特点上来。

《草船借箭》是一个历史故事,人物的特点也是在具体的情节中体现的,如果教师有意识地对学生的问题引导调整,以“诸葛亮草船借箭成功的原因有哪些”这个问题统领全文,贯穿整个读书探究活动,学习的目标将更加明确,文本价值也会有效体现。另外,学生各自探究的问题过于分散,在组织学生交流汇报探究成果时,必然导致各自为政的局面。

因此,在探究性阅读中,教师作为教学活动的参与者、组织者和引导者,要适时抓住学生的阅读发现,积极创设适于研讨的氛围,引导学生探究有价值的问题。

第9题:

【教学片段】

(一)学习课文第二节:

过渡:就让我们跟上作者的脚步去看一看那清亮的泉水,听一听那美好的泉声。

师:哪位同学能把这段好看的文字读一下?(生读)

师:“交错流泻”是什么意思?让我们去看一看?播放泉水“交错流泻”的画面。

师:看了这交错流泻的泉水,你想说什么?

生有情感地说:真令人陶醉!太美了!真是活力勃勃!……

师:那你现如今预备如何读,自己试试。谁来读?

(生朗读)

过渡:听了你的朗读,老师也陶醉了,忍不住加快脚步,去感受鼎湖山泉的好看。

师:你感到这段文字里哪个词写出了泉声的特点?你是怎样懂得这个词的?你能读一读吗?

(生找出这个词,试着理解,并试读)

师:听,除了泉声,云中还传来阵阵钟声。(点击钟声)钟声安详厚重、泉声欢乐开朗,在雨后安静的暮色中,汇成一片美好的音响。你预备怎么样读,自个儿试试。(朗读指导)

师:我从同学们的表情上就明白同学们特别喜欢这个地点,我们一起读一读,读出你的喜爱之情。老师给你们配上音乐。

(二)学习课文第三节:

师:我们循着钟声来到半山腰的庆云寺。瞧。这一定是千年古刹庆云寺。寺内——

生:繁花似锦。古木参天。

师:今夜,我们决定就在这座寺院里入宿,是什么留住我们的脚步?

生:声音。

师:是呀,这声音太奇特了!以至于我们留下来,想观赏个够。

(三)学习课文第四节:

师:要观赏那样美好的泉声,只用耳朵够吗?所以作者是在用心——细细地倾听、辨识、品味。古人云:山得水而活,得草木而华,得烟云而秀,小溪、涧水、细流、飞瀑、水源不同,发出的声响也不同。(师范读)

师:你最喜欢哪种泉声?他有啥特点?

生甲:小提琴一样轻柔的泉声。

生乙:琵琶一样清脆的泉声。

师:现如今让我们一起来奏响他:请一、二组女生读轻柔小溪的声音,三、四组女生读清脆涧水的声音,全部男生读细流汇聚空谷的声音,全部齐读飞瀑急流跌入深潭的声音。

师:真了不起,你们奏响了一支美好的泉之曲,那变幻莫测的泉声如一个个跳动的音符,令人回味无穷!

师:让我们结伴随行,一起去倾听、辨识、品味。(播放录像)

师:你能分辨出这是哪种泉声吗?

(生分辨泉声)

师:事实上呀,这个地点的泉声远不止这些,让我们再次去倾听、辨识、品味,你仿佛还听到哪些美好的泉声?(再次播放录像)

生:像二胡的声音。

生:像狮子发出的吼声。

过渡:作者那传神的描写,我们怎能不可能有身临其境之感呢?那样美好的泉声,我们不禁都想亲往一听为快。

(四)升华中心

师:(点击图片)鼎湖山草丰林茂,涓涓细流静静流淌,长年不息,是泉水滋润着鼎湖山万

物,是清泉孕育出蓬勃活力。

师:祖国秀丽的山川,怎能不令我们神往。让我们在这美好的音乐声中,把鼎湖山奇特的泉声留在我们脑海里。

③《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出:学生是学习的主体。语文课程必须根据学生身心发展和语文学习的特点,爱护学生的好奇心、求知欲,鼓励自主阅读、自由表达,充分激发他们的问题意识和进取精神,关注个体差异和不同的学习需求,积极倡导自主、合作、探究的学习方式。案例中的教师认真有效地组织了学生的自主学习,在朗读训练中放开手让学生练习,敢于创新,敢于发现问题、解决问题,学生团结协作的能力得到了锻炼。

第10题:

《台湾蝴蝶谷》的教学片段: 师:大家喜欢祖国的宝岛台湾吗?生:喜欢。 师:在我们祖国的宝岛台湾有美丽的蝴蝶谷,大家听说过吗?生:没有。 师:那老师今天就带领大家学习《台湾蝴蝶谷》这一课,咱们现在就一块去认识这个闻名世界的“蝴蝶王国”,好不好? 生:好。 师:同学们,先让我们一起来欣赏美丽的蝴蝶谷是怎样的景象。[课件演示]美丽的蝴蝶谷(生看画由) 师:景色美不美? 生:美。(异口同声地说) 师:那么课文又是怎样描写的呢?让我们一起来读课文。(生读) 问题: 你认为这位教师的现代媒体使用恰当吗?请加以评述。

正确答案:在本材料中,教师使用多媒体组织教学,在激发学生的学习兴趣方面起了一定的作用,但并没有合理地使用教学媒体,以至于在教学中无法发挥教学媒体的优势。

教 师采用了先呈现画面,再读语言文字的方法,看上去是以画面帮助理解语言文字,欣赏蝴蝶谷的美丽景色,实质上是教学媒体替代了学生对语言文字的理解、感悟, 限制了学生富有个性的想象,使学生的思维定格在画面上,不利于学生的个性化阅读。

语文学习应该提倡先阅读感悟,在学生有所理解、有所体验的基础上,借助教 学媒体,加深学生头脑中的印象,引发情感上的共鸣,从而促进学生更深层次的感悟。