生物圈中的人综合检测考试题

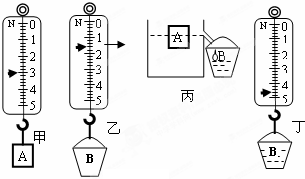

| 如图所示是探究“阿基米德原理”的实验,则:

(1)图甲中木块A重______N,图乙中小桶B重______N; (2)将木块轻轻放入盛满水的溢水杯中,如图丙所示,木块A受的浮力为______N; (3)比较图乙、丁可知,木块排开水的重力为______N,由此可得出的结论是:______. |

| (1)弹簧测力计的分度值每小格为0.2N,由图甲中可知:木块A重力G=3N; 由图乙可知小桶B重力G桶=1.6N; (2)根据物体漂浮的条件可知:木块A受到的浮力与木块的重力相同,即F浮=G=3N; (3)由图丁可知小桶和排开的水的总重力为:G总=4.6N,所以排开的水重G排=G总-G桶=4.6N-1.6N=3N; 则比较木块排开水的重力和木块受到的浮力大小可知:浸在液体中的物体受到的浮力等于它排开液体的重力. 故答案为:(1)3;1.6;(2)3;(3)3;浸在液体中的物体受到的浮力等于它排开液体的重力. |

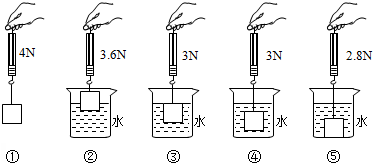

| 韦聪同学为了探究浮力的大小跟什么因素有关,他做了如图所示的实验.

(1)从图①②③可以得出:浮力的大小与______有关. (2)图⑤中物体受到的浮力大小为______N. (3)浮力的大小是否与液体密度有关呢?请你在韦聪同学实验的基础上补充实验,叙述你的做法和得到的结论. 做法:______; 结论:______. |

| (1)图①是测量物体的重力,图②显示,当把物体浸入水中时,示数在减小,图③进一步显示,物体排开的水越多,示数越小,表明受到的浮力越大.由此得出浮力的大小与浸在水中的物体排开水的体积的关系; (2)比较图①④可以看出,当物体完全浸没时它受到的浮力为4N-3N=1N,图⑤中与图④中物体排开了相同的水,因此浮力不再变小.示数减小那是因为物体受到了杯底支持力的缘故; (3)要想探究浮力的大小是否与液体密度有关,就得改变液体的密度,可考虑向水中加相食盐,或换不同的液体来进行比较.探究的结果是物体所受浮力大小还与液体的密度有关. 故答案为:(1)浸在水中的物体排开水的体积;(2)1; (3)在③或④图的基础上,向水中加入食盐(或换另一种密度不同的液体),读出水加盐(或换液体)前后弹簧测力计示数的大小,计算并比较浮力的大小. 物体所受浮力大小还与液体的密度有关. |

(11分)(注意:在试题卷上作答无效)

已知2H2O2=2H2O+O2↑ , 可以通过观察反映过程中O2的生成速度(即气泡从溶液中释放的速度)来判断H2O2分解反应的速度。请用所给的实验材料和用具设计实验,使其能同时验证过氧化氢酶具有催化作用和高效性。要求写出实验步骤,预测实验结果,得出结论,并回答问题。

实验材料与用具:适宜浓度的H2O2溶液,蒸馏水,3.5%FeCL3溶液,0.01%牛过氧

化氢酶溶液,恒温水浴锅,试管。

(1) 实验步骤:

(2)实验结果预测及结论:

整个实验中不同处理的试管中O2的释放速度从快到慢依次是

。

由此可得出的结论是 。

(3)如果仅将实验中的恒温水浴改为800C,重做上述实验,O2释放的速度最快的是 ,原因是

。

答案(1)①取3支试管,各加入等量且适量的H2O2溶液,放入37℃恒温水浴锅中保温适当时间。

②分别向上述3支试管中加入等量且适量的蒸馏水、FeCl3溶液和过氧化氢酶溶液。

③观察各管中释放气泡产生的快慢。

【解析】该题要同时验证酶具有催化作用和高效性,因此应遵循对照性原则、科学性原则和单一变量原则。

⑴实验步骤:①取3支试管,编号,各加入等量且适量的H2O2溶液,放入

⑵整个实验中,不同处理的试管中O2释放最快的是加酶溶液的试管,其次是加FeCl3溶液的试管,再次是加蒸馏水的试管,由此可得出的结论是酶具有催化作用和高效性。

⑶将恒温水浴改为

②根据你在实验中观察到的现象,____________(填甲、乙、丙)的示意图符合事实。

甲。

酸雨对植物的生长会有影响吗?小宇同学就这一问题进行了探究,制定计划并实施:

(1)在一个花盆里播10粒的大豆种子,等它们长成幼苗后做实验;

(2)向食醋中加清水,配制成“模拟酸雨”。

(3)向花盆里的大豆幼苗喷洒“模拟酸雨”,每天一次,观察并记录实验现象。

实验结果:几天后,花盆中大豆幼苗全部死亡。

请你回答下列问题:

(1)此实验中小宇同学提出的问题是什么__________

(2)作出的假设是什么__________

(3)小宇同学制定的计划中有缺陷吗?如果有缺陷,你帮他修改一下。

______________________________ 。

(4)根据小宇的实验结果,你得出的结论是__________

(5)有人认为只要用1粒大豆种子做实验就行了,你说呢?简述你的理由。

____________________。

(2)酸雨对植物的生长有影响。

(3)有,缺少对照实验。应再取一个花盆,种上相同的10粒大豆种子,等长成幼苗后,每天喷洒等量的清水。

(4)酸雨对植物的生长有影响

(5)不能用一粒种子,目的是排除偶然性,减少实验误差,使实验结果更加准确。

-. z生物圈中的人综合检测试题 命题人:玉兰评卷人得分一、综合题每空? 分,共? 分1、第二十九届省青少年科技创新大赛中,宁岳同学凭借维生素B1对玉米幼苗的生长有影响等研究成果获得金奖*兴趣小组为验证该研究成果,制定了实验方案,探究过程如表所示实验的装置一样探究过程花盆花盆甲花盆乙花盆丙适量参加土壤浸出液 各植入10株一样的玉米幼苗每天滴加2mL含2.5%的维生素B1溶液 2mL含1.5%的维生素B1溶液每天观察并记录幼苗的生长状况请答复:1本实验探究的变量是:2表格中的应填;应填3完善探究过程后,预期结果得出结论a、如果观察到的实验现象是:花盆甲、丙中玉米幼苗的平均长势比花盆乙的好,则实验结论是;b、如果实验结论与宁岳同学得出的研究成果不相符合,则实验结果是4维生素B1不只是对局部植物有作用,还能够预防和治疗人类的等疾病2、2013年6月中旬,我国神舟十号载人宇宙飞船发射升空与天宫一号对接,三名宇航员将在天宫一号轨道舱生活一段时间,宇航员在太空是如何生活的呢?请结合如图人体局部生理活动示意图表示生理过程,、表示血液类型分析答复有关问题1航天食品中至少含有包括膳食纤维在的七种营养成分,通过过程进入A系统的物质中,是人体最重要的供能物质2完成图中过程的主要器官是3航天食品都是流质的,是为了防止固体食品颗粒在失重条件下进展呼吸道影响、过程,、过程是通过实现的4航天员突患肠炎,服用罗红霉素消炎,药物到达患处前,先经过心脏的侧填左右3、菠萝酸甜多汁,可口开胃,但一次食用多了容易造成口腔黏膜破损1长时间保存菠萝宜冷藏,因为低温可抑制作用,减少有机物的消耗2新鲜菠萝汁会破坏黏膜吗?利用与口腔黏膜相似的小肠粘膜开展探究时,取一块猪小肠黏膜均分为两半,分别放入A、B培养皿中,向A中滴加15毫升清水,向B中滴加等量新鲜菠萝汁,放在37恒温条件下,10分钟后观察,假设A中黏膜,B中黏膜出现破损,则说明新鲜菠萝汁会破坏黏膜,假设A、B中黏膜均完好,则说明新鲜菠萝汁黏膜3资料显示,新鲜菠萝汁中含有一种蛋白酶,会分解黏膜中的成分,从而使粘膜破损4在吃新鲜菠萝前人们常用盐水浸泡,以防止菠萝汁破坏口腔黏膜,请你就此提出一个探究问题:?4、民以食为天,食以安为先。假假设现在买到一袋担忧掺有淀粉的劣质奶粉(从 包装上很难分辨),请根据你学过的知识帮助鉴别。取一支试管,参加2毫升奶粉溶解液。将试管震荡后,观察试管中容物颜色所发生的变化。假设试管中容物 ,说明奶粉中掺有淀粉。否则,奶粉中未掺有淀粉。5、表是探究馒头在口腔中的变化的模拟实验,请答复:试管 馒头 参加的液体 搅拌与否 温度 时间 冷却加碘1号 碎屑 唾液2ml 搅拌 37 10 2滴2号 碎屑 清水2ml 搅拌 37 10 2滴3号 成块 唾液2ml 不搅拌 37 10 2滴1把馒头切碎是模拟口腔中的2参加碘液后,3支试管出现的现象是:1号,这个现象说明;2、3号,这个现象说明3把三支试管放人37度的温水中水浴是因为6、小敏同学想探究馒头在口腔中的变化,它进展了三种处理:.将馒头碎屑与唾液放入号试管中充分搅拌;.将馒头碎屑与清水放入号试管中充分搅拌;.将馒头块与唾液放入号试管中不搅拌;(1)以牙齿的咀嚼、舌的搅拌为变量时,_和_是对照实验。(2)假设将3支试管都放入37 的温水中,510分钟后取出,滴加碘液,摇匀,发现_号试管不变蓝。这是因为_。(3)号和号试管都进展了充分搅拌这相当于口腔中_的作用。(4)以号试管和试管进展对照实验时,是为了探究_对馒头的消化作用。7、老百姓的日常生活离不开柴、米、油、盐, 柴、米、油、盐与生物学知识严密相关。请答复以下问题:(1)柴指燃料,植物茎秆、煤炭、天然气等燃料燃烧后会释放大量的热能,这些能量(热能)最终来自于_。(2)米指粮食,大米是我们吃的主要粮食,大米中富含淀粉。我们可以用碘液来检验淀粉的存在,其实验原理是_。*同学由于偏食而患有脚气病,同时还出现食欲不振、消化不良等病症。患这种病主要是由于摄入的食物中缺乏_引起的。(3)油指食用油(脂肪),大豆、花生等食物中含有较多的脂肪,大豆、花生中所含的脂肪主要储存在种子的_中。(4)盐除了指食盐(氯化钠)外,还包括含钙、铁、碘等元素的无机盐。无机盐对人体安康十分重要,人假设缺铁会患_。8、以下图是呼吸全过程图解,请据图答复:(1)过程A是指,是通过实现的。(2)过程B是指,它和过程D都是通过实现的,与B、D两过程气体交换相适应的构造特点是。3从图中可以看出,人体产生二氧化碳的部位是,写出人体产生二氧化碳的表达式:。9、如以下图所示是人体血液循环示意图解。请仔细观察、分析后,答复以下问题。(1)图中双实线表示的血管中流动的是_血,虚线表示的血管中流动的是_血。(2)人体遍布全身的血管中流动的血液,是由_和_构成的。血液不仅有运输作用,而且还具有_作用。(3)血液由左心室主动脉全身毛细血管网上、下腔静脉右心房,这一循环途径称为_;血液由右心室肺动脉肺部毛细血管网肺静脉左心房,这一循环途径称为_。(4)观察心脏的构造,发现在心脏的四个腔中,心壁最厚的是_,在心房与心室之间,心室与动脉之间,都有能防止血液倒流的_,这种构造保证了血液按一定方向流动。(5)*人不幸被重物压伤,失血过多,急需输血。经过化验,他的血型是B型,可以给他输血的血型是_。10、观察肾单位构造示意图所示,答复以下问题1肾单位的构造包括图中的A、B、C、D、2图中标号为末端的液体与标号为的液体相比拟,前者不含A、尿素 B、水分 C、无机盐 D、葡萄糖3人体每天形成的原尿大约有150升,是由于图中标号,即所起到的作用;而实际排出的尿液只有1.5升,这是由于图中标号,即所起到的作用A、肾小球 重吸收肾小管 滤过B、肾小囊 滤过肾小管 重新收C、肾小管 重新收肾小球 滤过D、肾小球 滤过肾小管 重新收4假设在*病人的尿检单中,发现了较多的蛋白质和红细胞,则发生病变的构造在图中的标号为A、B、C、D、11、如图是尿的形成示意图,请据图答复:1图中构造G、H和图中的C构成一个肾单位2在尿的形成过程中要经过两个作用过程,即图中的A作用和C作用,通过A过程形成的液体B为,通过C过程形成的液体D为3与图中的G相连的小血管E为,F为4液体在A过程中,除了血液中的和大分子的以外,血浆中的一局部水分、和尿素等物质都可以通过;而在C过程中,对人体有用的物质,如大局部的水、全部的和局部无机盐被构造I重新吸收,并且进入包围在I外的毛细血管中,送回到血液

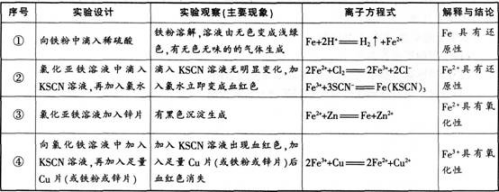

(1)实验试剂及仪器:?

氯化亚铁溶液、氯化铁溶液、氯水、KSCN溶液、铁粉、锌片、铜片、稀硫酸、胶头滴管、试管?

(2)实验记录?

根据上述材料回答下列问题:?

(1)在实验②中,有部分同学在氯化亚铁溶液中滴入KSCN溶液后,就出现了血红色,可能的原因是什么?

(2)在配制氯化铁溶液时,由于实验员失误,可能导致溶液中含有少量的Fe2+,如何检验是否有少量Fe“的存在?

(3)作为教师,在进行实验探究教学时,应注意哪些方面?

(2)可向此溶液中加入酸性高锰酸钾,由于高锰酸钾与Fe2+反应,若酸性高锰酸钾溶液褪色,则说明含有Fe3+。

(3)实验探究教学,是在教师指导下,学生应用已学过的知识与技能,通过实验来探索化学概念或规律,从而获得知识的方法。在实验探究过程中主要注意以下问题:①指导学生做好实验方案设计;②指导学生做好探究;③指导学生做好表达交流;④对学生的探究做好总结。

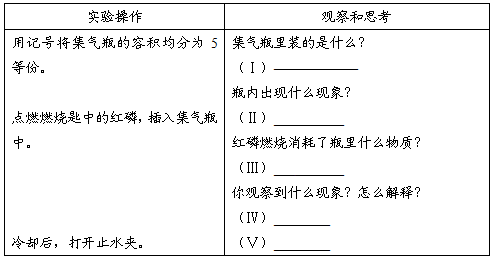

【观察活动】

请你协助老师完成或观察老师演示下面的实验。

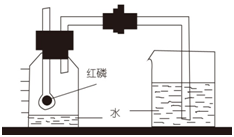

【实验2-1】

?

[结论]通过上面的实验现象,你得出什么结论?

__________________________________________________

问题:

(1)实验成功的关键在于________。

(2)实验中(Ⅱ)、(Ⅳ)观察到的实验现象是

(Ⅱ)________________;(Ⅳ)________________。

实验中产生(Ⅳ)的原因是:

(Ⅴ)________________。

(3)[实验2-1]中得出的结论是________________。

(4)本教科书片段的呈现方式体现了哪些化学教材设计理念?

(2)(Ⅱ)红磷燃烧,发出黄光,并冒出白烟;(Ⅳ)水从烧杯被吸进集气瓶,水的体积约占集气瓶体积的五分之一;(Ⅴ)消耗的气体跟余下的气体体积比为1:4;

(3)氧气约占空气体积的五分之一;

(4)本教科书片段强化了实验教学,体现学科特色,提高学生的实验能力;创设了丰富的教学情境和多样化的学生活动,促进了学生学习方式的转变;实验的设置提高了学生的科学素养;体现了义务教育课程的基础性和启蒙性;紧密联系了学生的生活和社会现实,服务于学生的发展。

解析:(1)该实验属于测定空气中氧气含量的实验,要保证实验成功,需要满足下列条件:装置气密性要好;红磷稍过量,可以充分消耗氧气;点燃红磷后要迅速插入集气瓶并塞紧瓶塞,等瓶内气体完全冷却后再打开止水夹;。

(2)(Ⅱ)中的现象是红磷在空气中燃烧,发出黄光,并冒出白烟;

(Ⅳ)在打开止水夹之后,由于集气瓶内外存在压强差,水会从烧杯被吸进集气瓶,由于空气中的氧气体积大约占21%,因此水的体积约占集气瓶体积的五分之一;

(Ⅴ)解释看到的现象,可知红磷燃烧消耗的气体跟余下的气体体积比为1:4;

(3)根据该实验得到的结论即:氧气约占空气体积的五分之一;

(4)结合义务教育阶段化学课程基本理念答题,该部分教材的设计主要是从实验的角度培养学生,并且结合了学生日常接触的“空气”,因此可以结合课程基本理念的第3、4、5点来答题,分别是:

③注意从学生已有的经验出发,让他们在熟悉的生活情境和社会实践中感受化学的重要性,了解化学与日常生活的密切关系,逐步学会分析和解决与化学有关的一些简单的实际问题。

④让学生有更多的机会主动地体验科学探究的过程,在知识的形成、相互联系和应用过程中养成科学的态度,学习科学方法,在“做科学”的探究实践中培养学生的创新精神和实践能力。

⑤为学生创设体现化学、技术、社会、环境相互关系的学习情境,使学生初步了解化学对人类文明发展的巨大贡献,认识化学在实现人与自然和谐共处、促进人类和社会可持续发展方面所发挥的重大作用,相信化学终将为创造人类更美好的未来做出重大的贡献。

B.提出猜想

C.实验设计

D.实验记录

B、实验事实和实验结论

C、实验事实和实验主体

D、实验探究活动和实验主体

某版本化学教科书“金属钠的性质与应用”的片段。

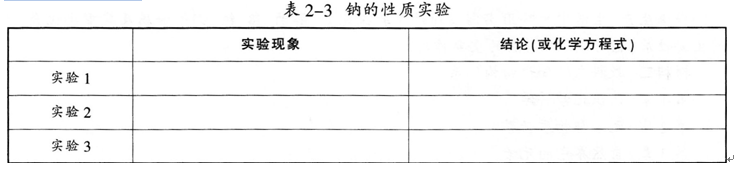

1.观察下列实验,并将观察到的现象及所得的结论填入表2—3。

实验1取一小块金属钠,用滤纸吸干表面的煤油,用小刀切去一端的表层。观察表面的颜

色;将其放置在空气中,观察表面颜色的变化。

实验2将一小块金属放在石棉网上加热,观察现象。

实验3向一只盛有水的小烧杯中滴加几滴酚酞溶液,然后投入一小块(约绿豆大小)金属钠,观察实验现象。

2.根据上述反应中钠元素化合价的变化情况,总结钠在反应中体现出的性质。

问题:

(1)“金属钠的性质与应用”属于高中__________模块的内容(填模块名称)。(2分)

(2)实验1、2、3中观察到的实验现象是:

实验1:(2分)

实验2:(2分)

实验3:(2分)

(3)根据实验l、2、3中观察到的实验现象总结钠在反应中体现出的性质。(4分)

(4)在实验2中,观察到少量黑色物质的出现,试分析产生这种现象的可能原因。(4分)

(5)在中学化学实验教学中,应该如何指导学生进行实验观察?(4分)

(5)在中学化学教学中.可按如下方式指导学生进行实验观察:

①明确实验目的和实验观察的重点;

②调动学生多种感官进行全面观察;

③引导学生集中精力.及时记录实验信息;

④引导学生客观观察,如实记录现象。