甲准备枪杀乙,在甲扣动扳机时,意外发现子弹被他人卸掉了。甲已经着手实施犯罪了,所以其行为构成()。A、犯罪预备B、犯罪中止C、犯罪既遂D、犯罪未遂

题目

甲准备枪杀乙,在甲扣动扳机时,意外发现子弹被他人卸掉了。甲已经着手实施犯罪了,所以其行为构成()。

- A、犯罪预备

- B、犯罪中止

- C、犯罪既遂

- D、犯罪未遂

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

甲与乙结有仇怨,一日,甲携猎枪前往乙居住地,准备枪杀乙。然而甲到达乙居住地附近,发现乙家楼下有多位警察正在处理一起刑事案件,感到无从下手,遂返回。甲的行为属于:

A.犯罪预备

B.犯罪中止

C.犯罪未遂

D.没有犯罪行为

正确答案:A

[答案] A。[解析]犯罪预备的特征包括客观特征和主观特征两个方面:其客观特征在于行为人已经开始实施犯罪的预备行为但尚未着手实施犯罪构成要件的行为;其主观特征在于明显的犯罪意图和由于意志以外的原因而未能着手实行犯罪。在本题中,甲前往乙住所,并到达乙居住地附近,这是犯罪预备行为,但是甲由于发现周围停有多辆警车并有警察活动这一意志以外的原因而未能着手实行犯罪的实行行为,所以,甲构成犯罪预备形态。

[答案] A。[解析]犯罪预备的特征包括客观特征和主观特征两个方面:其客观特征在于行为人已经开始实施犯罪的预备行为但尚未着手实施犯罪构成要件的行为;其主观特征在于明显的犯罪意图和由于意志以外的原因而未能着手实行犯罪。在本题中,甲前往乙住所,并到达乙居住地附近,这是犯罪预备行为,但是甲由于发现周围停有多辆警车并有警察活动这一意志以外的原因而未能着手实行犯罪的实行行为,所以,甲构成犯罪预备形态。

第2题:

甲因枪杀他人而归案,公安人员询问枪的来历时,甲交代了和乙共同抢劫枪支的事实,公安机关据此抓获了乙。对此,下列判断正确的是( )。

A.甲构成自首

B.甲构成立功

C.甲既构成自首,又构成立功

D.甲既不构成自首,也不构成立功

B.甲构成立功

C.甲既构成自首,又构成立功

D.甲既不构成自首,也不构成立功

答案:A

解析:

《刑法》第67条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。本题中,甲在归案后又交代了和乙共同抢劫枪支的事实,构成自首。由于甲揭发的是同案犯的同案行为,因此不构成立功

第3题:

甲欲枪杀仇人乙,但早有防备的乙当天穿着防弹背心,甲的子弹刚好打在防弹背心上,乙毫发无损。甲见状一边逃离现场,一边气呼呼地大声说:“我就不信你天天穿防弹背心,看我改天不收拾你!”关于本案,下列哪些选项是正确的?

A.甲构成故意杀人中止

B.甲构成故意杀人未遂

C.甲的行为具有导致乙死亡的危险,应当成立犯罪

D.甲不构成犯罪

正确答案:BC

第4题:

甲将其依法持有的猎枪寄存在乙处,某日甲至乙处,对乙讲明,要用该猎枪杀丙,请乙交还猎枪,乙即交还,甲遂持枪杀丙。下列说法不正确的是:()

A.甲和乙的行为构成共同犯罪

B.甲、乙不成立共同犯罪

C.甲是主犯

D.乙不构成犯罪

B.甲、乙不成立共同犯罪

C.甲是主犯

D.乙不构成犯罪

答案:A,C

解析:

。甲、乙之间不能成立共同犯罪。乙受甲的委托代甲保管枪支,应成立民法上的委托保管关系,乙据此有随时将枪支交还给甲的义务,而无防止杀人事件发生的特定义务。甲杀丙,与乙应甲的要求单纯地将枪交还给甲无关,乙不应承担刑事责任。

第5题:

共用题干

猎人甲某日在狩猎区打猎,在其欲射一野兔时,发现猎人乙在对面也欲捕该野兔,虽然甲知道自己枪法不准,但情急之下还是扣动扳机,结果致乙死亡。对于乙的死亡,下列说法正确的是:

A:是不可抗力

B:甲对乙的死亡是间接故意

C:是意外事件

D:甲对乙的死亡是过失

A:是不可抗力

B:甲对乙的死亡是间接故意

C:是意外事件

D:甲对乙的死亡是过失

答案:B

解析:

A选项,属于情节显著轻微、危害不大不认为犯罪的情形。B选项,属于构成犯罪但免除处罚的情形,仍然成立犯罪。C选项,属于缓刑的适用,判刑的前提即是构成犯罪。D选项,属于不能成立单位犯罪,单位主管人员也不构成犯罪的情况。

甲构成故意杀人罪,应当负刑事责任。属于限制刑事责任能力人。

依据《刑法》第14条的规定,明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪包括直接故意和间接故意,间接故意是指明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。甲为了追求射杀野兔的非犯罪目的,在明知自己的行为可能误伤乙的情况下,放任乙的死亡,属于间接故意。

根据《刑法》第16条的规定,某甲行为在客观上虽然造成了损害结果,但并非出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。而且,某甲的行为与某乙的死亡之间没有直接的因果关系。某甲的行为对某乙的死亡而言属于意外事件。A选项正确。丙作为护士因为疏忽,未作皮试,即给某乙注射破伤风针,某乙因药物过敏而死,这种结果是护士丙应当预见到的。护士丙的行为对某乙的死亡而言属于疏忽大意过失。B项正确。

特殊主体要求是“犯罪之前、之际”就具有的身份,不包括通过犯罪行为获得的(共犯)地位或身份。例如:(1)共同犯罪中的主犯、从犯、胁从犯、教唆犯、帮助犯,是犯罪行为或犯罪中形成的犯罪地位,不是特殊主体。(2)有组织犯罪中的首要分子、骨干成员、积极参加者、参加者等,也是共同犯罪中的地位或作用,不是特殊主体。(3)聚众犯罪的首要分子、其他参加者不是特殊主体。(4)赌博罪中赌头、赌棍以及常业犯中的非法经营者等,也不是特殊主体。

甲构成故意杀人罪,应当负刑事责任。属于限制刑事责任能力人。

依据《刑法》第14条的规定,明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪包括直接故意和间接故意,间接故意是指明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。甲为了追求射杀野兔的非犯罪目的,在明知自己的行为可能误伤乙的情况下,放任乙的死亡,属于间接故意。

根据《刑法》第16条的规定,某甲行为在客观上虽然造成了损害结果,但并非出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。而且,某甲的行为与某乙的死亡之间没有直接的因果关系。某甲的行为对某乙的死亡而言属于意外事件。A选项正确。丙作为护士因为疏忽,未作皮试,即给某乙注射破伤风针,某乙因药物过敏而死,这种结果是护士丙应当预见到的。护士丙的行为对某乙的死亡而言属于疏忽大意过失。B项正确。

特殊主体要求是“犯罪之前、之际”就具有的身份,不包括通过犯罪行为获得的(共犯)地位或身份。例如:(1)共同犯罪中的主犯、从犯、胁从犯、教唆犯、帮助犯,是犯罪行为或犯罪中形成的犯罪地位,不是特殊主体。(2)有组织犯罪中的首要分子、骨干成员、积极参加者、参加者等,也是共同犯罪中的地位或作用,不是特殊主体。(3)聚众犯罪的首要分子、其他参加者不是特殊主体。(4)赌博罪中赌头、赌棍以及常业犯中的非法经营者等,也不是特殊主体。

第6题:

甲用枪杀乙。枪中装有6发子弹。甲朝乙开了一枪,未击中乙。在本可继续开枪杀的情况下,甲未继续开枪。甲的行为是故意杀人罪的( )。

A.犯罪预备

B.犯罪未遂

C.犯罪中止

D.犯罪既遂

A.犯罪预备

B.犯罪未遂

C.犯罪中止

D.犯罪既遂

答案:C

解析:

【精解】放弃可以重复实施的侵害行为,应当认定为犯罪中止。要将甲的行为看做一个整体。当甲开了一枪后,其犯罪行为可以继续进行,所以其犯罪行为并没有结束,属于在犯罪过程中。甲在犯罪过程中自动彻底放弃犯罪,符合犯罪中止的成立条件。故选C项。

第7题:

下列哪一选项中的甲成立犯罪的未遂:

A、甲欲杀乙,便劝乙晚上外出跑步,希望乙在跑步时被车撞死。乙听从甲的建议,但并未被车撞死

B、甲欲找仇人乙报仇,闯入乙的家中,发现乙不在家,于是扫兴而归

C、甲使用装有子弹的枪支瞄准被害人欲射击,但由于天气寒冷枪栓被冻住而无法击出子弹,被害人幸免于难

D、甲听说好友李某欲伤害他人,主动献上一把快刀,结果李某用该刀直接将他人砍死

B、甲欲找仇人乙报仇,闯入乙的家中,发现乙不在家,于是扫兴而归

C、甲使用装有子弹的枪支瞄准被害人欲射击,但由于天气寒冷枪栓被冻住而无法击出子弹,被害人幸免于难

D、甲听说好友李某欲伤害他人,主动献上一把快刀,结果李某用该刀直接将他人砍死

答案:C

解析:

A项中,甲的行为未制造法所不容许的风险,因此并非刑法所要禁止的行为模式。因此是不成立犯罪。

B项中,甲的杀人行为尚未着手,只是处于预备阶段,应成立犯罪预备。

C项中,甲已经着手实施杀人行为,但由于意志以外的原因而没有得逞,成立犯罪未遂。并且,甲的行为不成立不能犯,因为从“行为时+一般人”的角度,甲的行为依然存在法益侵害的危险。

D项中,李某用以杀人的刀来自于甲的提供,说明甲的帮助行为与被害人的死亡具有因果关系。换言之,甲和李某都要为被害人的死亡结果负责。此时李某成立故意杀人罪(既遂),甲则成立故意伤害罪(既遂)。

B项中,甲的杀人行为尚未着手,只是处于预备阶段,应成立犯罪预备。

C项中,甲已经着手实施杀人行为,但由于意志以外的原因而没有得逞,成立犯罪未遂。并且,甲的行为不成立不能犯,因为从“行为时+一般人”的角度,甲的行为依然存在法益侵害的危险。

D项中,李某用以杀人的刀来自于甲的提供,说明甲的帮助行为与被害人的死亡具有因果关系。换言之,甲和李某都要为被害人的死亡结果负责。此时李某成立故意杀人罪(既遂),甲则成立故意伤害罪(既遂)。

第8题:

甲,乙打猎,见远处有一移动物。甲举枪准备射击,乙提醒甲:“小心,万一是人。”甲说:“别管他。”甲扣动扳机,远处的目标确实是一个人,被甲枪击身亡。甲的行为构成了( )。

A.过失致人死亡

B.直接故意杀人

C.间接故意杀人

D.意外事件

正确答案:C

解析:甲的行为构成间接故意杀人。本题主要考查的是A,C选项,即间接故意和过于自信的过失的区别。两者有许多相似之处,在意识因素上,都认识到自己行为的危害结果,并且都预见到这种结果发生的可能性;在意志方面,都不希望结果的发生。但是,两者对于危害结果的态度是根本不同的,这是两者的根本区别。间接故意表现为行为人对危害结果的发生持放任的态度,容忍危害结果的发生;而过于自信的过失表现为行为人不仅不希望危害结果的发生,而且反对危害结果的发生。那么,如何判断行为人对危害结果的发生是持放任的态度,还是持否定的态度呢?这需要根据行为人的外部行为进行判断。间接故意表现为行为人没有采取必要的措施避免危害结果的发生;过于自信的过失表现为行为人采取了一定的措施或者根据一定的情况或理由,轻信危害结果不会发生。也就是说,如果行为人没有采取任何措施避免危害结果的发生,或者虽然采取了一定的防范措施,但行为人明知这些防范措施远不足以避免危害结果的发生,那么,就应当属于间接故意。

解析:甲的行为构成间接故意杀人。本题主要考查的是A,C选项,即间接故意和过于自信的过失的区别。两者有许多相似之处,在意识因素上,都认识到自己行为的危害结果,并且都预见到这种结果发生的可能性;在意志方面,都不希望结果的发生。但是,两者对于危害结果的态度是根本不同的,这是两者的根本区别。间接故意表现为行为人对危害结果的发生持放任的态度,容忍危害结果的发生;而过于自信的过失表现为行为人不仅不希望危害结果的发生,而且反对危害结果的发生。那么,如何判断行为人对危害结果的发生是持放任的态度,还是持否定的态度呢?这需要根据行为人的外部行为进行判断。间接故意表现为行为人没有采取必要的措施避免危害结果的发生;过于自信的过失表现为行为人采取了一定的措施或者根据一定的情况或理由,轻信危害结果不会发生。也就是说,如果行为人没有采取任何措施避免危害结果的发生,或者虽然采取了一定的防范措施,但行为人明知这些防范措施远不足以避免危害结果的发生,那么,就应当属于间接故意。

第9题:

下列成立犯罪未遂的是:

A:甲受雇杀乙,举枪瞄准后及时发现对方并非乙而放下枪支

B:甲持刀抢劫乙,不料乙竟叫出了甲的名字,甲定睛一看是自己的中学同学,遂离去

C:甲已经近距离地将枪对准了乙的头部,正欲扣动扳机时,警察在100米外喊“住手”,甲便逃走

D:丁在外地打工期间,于黑夜里实施抢劫行为,抢劫过程中发现对方是自己的胞妹小芳,于是停止了抢劫行为

B:甲持刀抢劫乙,不料乙竟叫出了甲的名字,甲定睛一看是自己的中学同学,遂离去

C:甲已经近距离地将枪对准了乙的头部,正欲扣动扳机时,警察在100米外喊“住手”,甲便逃走

D:丁在外地打工期间,于黑夜里实施抢劫行为,抢劫过程中发现对方是自己的胞妹小芳,于是停止了抢劫行为

答案:A,C,D

解析:

B是犯罪中止。

第10题:

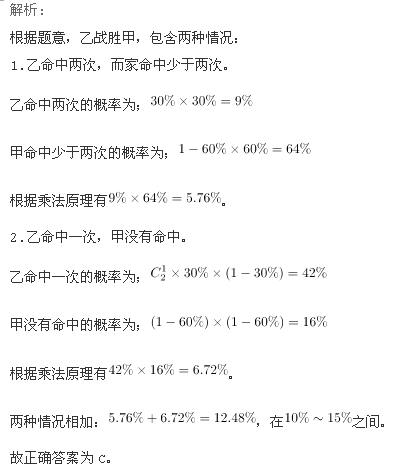

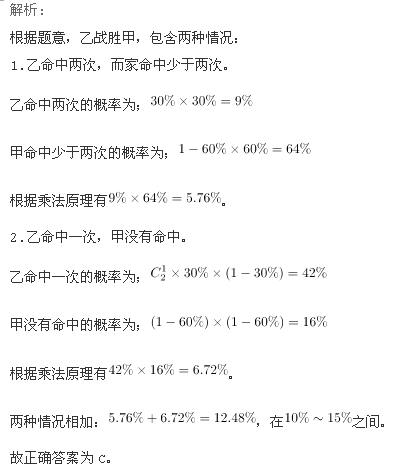

甲和乙进行打靶比赛,各打两发子弹,中靶数量多的人获胜。甲每发子弹中靶的概率是60%,而乙每发子弹中靶的概率是30%。则比赛中乙战胜甲的可能性为:

A小于5%

B在5%~10%之间

C在10%~15%之间

D大于15%

A小于5%

B在5%~10%之间

C在10%~15%之间

D大于15%

答案:C

解析: