单选题《济南的冬天》一课,教师设计了三个教学目标: 1.正确掌握生字词。 2.学习抓住景物的特征进行描写的方法。 3.通过自主合作探究品味文章生动形象的语言。 对该教师的教学设计评价恰当的是()。A 目标设计缺少对情感态度价值观目标的明确设定B 作者老舍是学生熟悉的大作家,无需再作介绍C 自主合作探究会使课堂秩序混乱,不利于攻克难点D 设计不符合初中学情,超出学生的认知水平和学习规律

题目

单选题

《济南的冬天》一课,教师设计了三个教学目标: 1.正确掌握生字词。 2.学习抓住景物的特征进行描写的方法。 3.通过自主合作探究品味文章生动形象的语言。 对该教师的教学设计评价恰当的是()。

A

目标设计缺少对情感态度价值观目标的明确设定

B

作者老舍是学生熟悉的大作家,无需再作介绍

C

自主合作探究会使课堂秩序混乱,不利于攻克难点

D

设计不符合初中学情,超出学生的认知水平和学习规律

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

如果没有搜索结果,请直接 联系老师 获取答案。

相似问题和答案

第1题:

根据课题写一篇教案(30分)

请根据提供的教材片段,设计一课时的教学简案(也可以是单元中的一课)。

要求:

1.请写出一篇规范、完整的课时教学简案。

2.恰当设定本科的教学目标、教学重点和难点。

3.合理地设计的学习活动和作业要求。

4.至少设计三个课堂提问。

请根据提供的教材片段,设计一课时的教学简案(也可以是单元中的一课)。

要求:

1.请写出一篇规范、完整的课时教学简案。

2.恰当设定本科的教学目标、教学重点和难点。

3.合理地设计的学习活动和作业要求。

4.至少设计三个课堂提问。

答案:

解析:

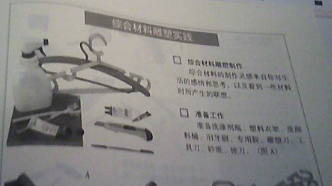

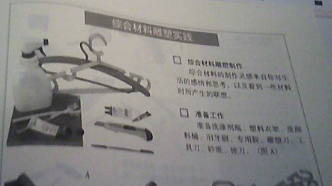

课题:综合材料雕塑实践 课型:新授课

课时: 1课时

领域:雕塑

教学目标:

(1)知识与技能:通过本课的学习,学生能够了解和认识现代综合材料雕塑,能够使用生活中的不同的材料进行综合材料雕塑创作。

(2)过程与方法:学生通过在创作过程对材料的探索和实践,增强想象力和动手实践能力,加强学生的环保意识。运用金属、草木、织物、废弃物等自然物、人造物进行综合材料的创作实践。

(3)情感、态度和价值观:通过学习和创作活动的开展,培养学生互相探讨、协调合作,学生能够从中体验创作的乐趣,并提升保护环境的意识。

教学重点:运用综合材料制作-一个造型美观,构思立意新颖的雕塑作品。

教学难点:观察和发现材质的美感,运用艺术手段和丰富的想像力对材料进行合理的利用。

教学过程:

(1)导入

实物导入。教师带来自己所做的综合材料雕塑实物,激发学生的学习兴趣,提出问题:“你们能看出来老师是用什么材料做的这件雕塑吗哪位同学想鉴赏一下老师的这件作品”学生自主根据老师的综合材料雕塑作品进行分析,教师进而引出课题,综合材料雕塑实践。

(2)新授

①生活联想。

教师出示一些生活用品,提出问题:“ 这些我们生活中常见的东西,除了他本来的用途我们还能拿它来做什么 ”学生发挥想象力,想到它不同的用处和联想。

教师总结:综合材料的制作灵感来自你对生活的感悟和思考,以及看到一些材料时所产生的联想。

②教师提出问题:“你认为现代雕塑与传统雕塑在形式和功能上有哪些不同”

学生发表自己的观点,教师总结:从发展上看,雕塑可分为传统雕塑和现代雕塑。传统雕塑是用传统材料塑造的可视、可触、静态的三维艺术形式;现代雕塑则用新型材料,利用声、光、电等制作的反传统的四维、五维雕塑、声光雕塑,软雕塑动态雕塑等。

⑤教师进一步提出引导性问题:“你认为综合材料的应用给雕塑创设带来哪些影响谈谈综合雕塑与环境保护的关系”

学生各抒己见,抒发自己保护环境的意识。

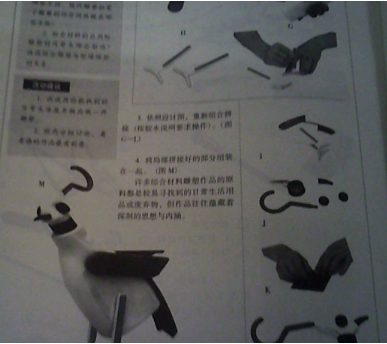

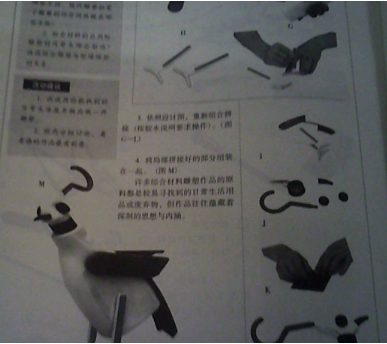

④制作步骤。

教师示范综合材料雕塑的实践步骤:

A.根据材料,勾画一张设计草稿。

B.根据需要的材料进行材料分割。

C.依照设计图,重新组合拼接。

D.将局部拼接好的部分组装在-起。

(3)练习

学生以小组为单位,共同按照设计步骤设计一个综合材料雕塑。

要求:运用综合材料制作一个造型美观,构思立意新颖的雕塑作品。

(4)展评

将所有学生的作品放到展示区进行展示,并运用投票形式选出最具创造力奖和最美雕塑奖。

请获奖同学说出自己的设计思路。

最后教师对学生的作品和课堂表现进行点评。

(5)小结

师生共同总结本节课所学内容。学生能够发现综合材料对生活的影响,提高保护环境的意识和并能运用综合材料制作造型美观,富有创意的雕塑作品。

(6)扩展

学生在课下观察生活,思考除了雕塑作品,我们还可以用综合材料做哪些事情。

板书设计:

课时: 1课时

领域:雕塑

教学目标:

(1)知识与技能:通过本课的学习,学生能够了解和认识现代综合材料雕塑,能够使用生活中的不同的材料进行综合材料雕塑创作。

(2)过程与方法:学生通过在创作过程对材料的探索和实践,增强想象力和动手实践能力,加强学生的环保意识。运用金属、草木、织物、废弃物等自然物、人造物进行综合材料的创作实践。

(3)情感、态度和价值观:通过学习和创作活动的开展,培养学生互相探讨、协调合作,学生能够从中体验创作的乐趣,并提升保护环境的意识。

教学重点:运用综合材料制作-一个造型美观,构思立意新颖的雕塑作品。

教学难点:观察和发现材质的美感,运用艺术手段和丰富的想像力对材料进行合理的利用。

教学过程:

(1)导入

实物导入。教师带来自己所做的综合材料雕塑实物,激发学生的学习兴趣,提出问题:“你们能看出来老师是用什么材料做的这件雕塑吗哪位同学想鉴赏一下老师的这件作品”学生自主根据老师的综合材料雕塑作品进行分析,教师进而引出课题,综合材料雕塑实践。

(2)新授

①生活联想。

教师出示一些生活用品,提出问题:“ 这些我们生活中常见的东西,除了他本来的用途我们还能拿它来做什么 ”学生发挥想象力,想到它不同的用处和联想。

教师总结:综合材料的制作灵感来自你对生活的感悟和思考,以及看到一些材料时所产生的联想。

②教师提出问题:“你认为现代雕塑与传统雕塑在形式和功能上有哪些不同”

学生发表自己的观点,教师总结:从发展上看,雕塑可分为传统雕塑和现代雕塑。传统雕塑是用传统材料塑造的可视、可触、静态的三维艺术形式;现代雕塑则用新型材料,利用声、光、电等制作的反传统的四维、五维雕塑、声光雕塑,软雕塑动态雕塑等。

⑤教师进一步提出引导性问题:“你认为综合材料的应用给雕塑创设带来哪些影响谈谈综合雕塑与环境保护的关系”

学生各抒己见,抒发自己保护环境的意识。

④制作步骤。

教师示范综合材料雕塑的实践步骤:

A.根据材料,勾画一张设计草稿。

B.根据需要的材料进行材料分割。

C.依照设计图,重新组合拼接。

D.将局部拼接好的部分组装在-起。

(3)练习

学生以小组为单位,共同按照设计步骤设计一个综合材料雕塑。

要求:运用综合材料制作一个造型美观,构思立意新颖的雕塑作品。

(4)展评

将所有学生的作品放到展示区进行展示,并运用投票形式选出最具创造力奖和最美雕塑奖。

请获奖同学说出自己的设计思路。

最后教师对学生的作品和课堂表现进行点评。

(5)小结

师生共同总结本节课所学内容。学生能够发现综合材料对生活的影响,提高保护环境的意识和并能运用综合材料制作造型美观,富有创意的雕塑作品。

(6)扩展

学生在课下观察生活,思考除了雕塑作品,我们还可以用综合材料做哪些事情。

板书设计:

第2题:

阅读《故乡》教学设计,完成下面的问题。

第一步:教材说明、分析

1.教材的内容、地位和作用

2.教学目标

(1)知识目标:①了解并掌握小说的基本知识;②明确作者是如何运用重复、对比的手法来刻画人物形象和展现主题的.

(2)能力目标:①掌握从细节、动作、语言、外貌、心理等描写来分析人物性格特征并由此推知文章主题的鉴赏方法;②能模拟运用(重复、对比手法进行写作)。

(3)情感目标:①理解人物形象的复杂感情;②珍爱新生活,树立为远大理想而奋斗的决心和信心。

3.教学重点、难点

第二步:教法说明

第一课时简单回忆作者,重点完成课文内容分析和人物分析:第二课时简单回忆第一课时所讲要点.重点完成写法分析和写作片段训练。

第三步:学法说明(按“听一看一想一写”的步骤进行)

(1)回忆旧知识,导入新课;(2)点明学习目标和重点,进行新课;(3)讲解“重复”和“对比”的含义。

第四步:巩固学习

以上是某位初中语文教师在教学鲁迅的《故乡》一课时进行的教学设计,以下对其评价错误的一项是( )。

第一步:教材说明、分析

1.教材的内容、地位和作用

2.教学目标

(1)知识目标:①了解并掌握小说的基本知识;②明确作者是如何运用重复、对比的手法来刻画人物形象和展现主题的.

(2)能力目标:①掌握从细节、动作、语言、外貌、心理等描写来分析人物性格特征并由此推知文章主题的鉴赏方法;②能模拟运用(重复、对比手法进行写作)。

(3)情感目标:①理解人物形象的复杂感情;②珍爱新生活,树立为远大理想而奋斗的决心和信心。

3.教学重点、难点

第二步:教法说明

第一课时简单回忆作者,重点完成课文内容分析和人物分析:第二课时简单回忆第一课时所讲要点.重点完成写法分析和写作片段训练。

第三步:学法说明(按“听一看一想一写”的步骤进行)

(1)回忆旧知识,导入新课;(2)点明学习目标和重点,进行新课;(3)讲解“重复”和“对比”的含义。

第四步:巩固学习

以上是某位初中语文教师在教学鲁迅的《故乡》一课时进行的教学设计,以下对其评价错误的一项是( )。

A.三个目标呈递进状态.每一层均以前一层为基础.同时显示了学生在学习把握与理解的过程也是递进式的.符合学习的规律

B.恰当设计三维目标.且在教学设计过程中都得到了充分的体现

C.第二课时是教学的重点所在——完成写法分析和写作片段训练

D.本篇设计虽然对学生培养写作能力有很大帮助.但缺乏对文本本身的欣赏与揣摩

B.恰当设计三维目标.且在教学设计过程中都得到了充分的体现

C.第二课时是教学的重点所在——完成写法分析和写作片段训练

D.本篇设计虽然对学生培养写作能力有很大帮助.但缺乏对文本本身的欣赏与揣摩

答案:B

解析:

分析教学内容可以发现,情感目标在教学设计中有所欠缺.没有充分展示文章所透露出的深切感受。

第3题:

教学方法选择的标准1.根据教学目标选择教学方法2.根据学生的特征选择教学方法3.根据不同的教学内容选择教学方法4.依据教师的特点选择教学方法。()

此题为判断题(对,错)。

参考答案:正确

第4题:

教学设计题: 1.简要分析该文本的写作特点。 2.如何指导中年段小学生学习本文,试拟定教学目标。 3.依据教学目标,设计三道练习题,并说明设计意图。

正确答案:1.写作特点:本文是一篇说明文。通过举例子、列数字、打比方的写作方法,细致有序地描写了海底世界。

2.教学目标:

(1)知识与技能:通过查字典理解注音字的含义,会用“窃窃私语”、“景色奇异”等词语造句,流利地朗读课文。

(2)过程与方法:学习打比方、作比较、列数字等写作手法的使用,初步感悟说明文的表达方法。通过合作学习的方式,让学生在掌握知识的同时获得与他人合作讨论学习的能力。

(3)情感态度与价值观:通过作者对海底世界的描述,培养学生热爱自然的情感,激发学生探索大自然奥妙的兴趣。

3.依据三维教学目标,设计三个题目如下:

设计题目1:用“窃窃私语”、“景色奇异”、“澎湃”、“蕴藏”造句。

设计意图:通过造句,帮助学生理解重点词语的意思,学会运用本课中的词语进行简单的写话。

设计题目2:让学生按照语文小组的形式讨论第二段和第三段围绕哪些中心句展开的,分别写到了哪些动物,它们各自有什么特点。

设计意图:通过分小组讨论的形式讨论文章的核心段落,一方面锻炼了学生表达自己的能力,另一方面也掌握了文章的核心内容。

设计题目3:海底世界生物的种类还有很多,你所知道的海底生物有哪些呢,课后搜集一些你海洋的资料,跟大家分享一下你所知道的海底生物。

设计意图:通过搜集海底生物的信息,激发学生对大自然的探索欲望,培养学生的搜集信息的能力,并体会到跟大家分享自己成果的喜悦。

第5题:

教师在教学设计过程中最为关键的工作就是确定教学目的,下列选项中属于确定教学目标的方法的是()。

- A、领域学者方法

- B、自主学习方法

- C、领域专家方法

- D、绩效技术方法

正确答案:C,D

第6题:

阅读《故乡》教学设计,完成下面的问题。

第一步:教材说明、分析

1.教材的内容、地位和作用

2.教学目标

(1)知识与能力:①了解并掌握小说基本知识;②明确作者是如何运用重复、对比的手法来刻画人物形象和展现主题的;③能模拟运用重复、对比手法进行写作。

(2)过程与方法:通过从细节、动作、语言、外貌、心理等描写来分析人物性格特征以及相关练习,来掌握推知文章主旨的鉴赏方法。

(3)情感、态度与价值观:①理解人物形象的复杂感情;②珍爱新生活,树立为远大理想而奋斗的决心和信心。

3.教学重点、难点

第二步:教法说明

第一课时简单回忆作者,重点完成课文内容分析和人物分析;第二课时简单回忆第一课时

所讲要点,重点完成写法分析和写作片段训练。

第三步:学法说明(按“听一看一想一写”的步骤进行)

(1)回忆旧知识,导入新课:

(2)点明学习目标和重点,进行新课;

(3)讲解“重复”和“对比”的含义。

第四步:巩固学习

以上是某位初中语文教师在教学鲁迅的《故乡》一课时进行的教学设计,以下对其评价错误的一项是( )。

第一步:教材说明、分析

1.教材的内容、地位和作用

2.教学目标

(1)知识与能力:①了解并掌握小说基本知识;②明确作者是如何运用重复、对比的手法来刻画人物形象和展现主题的;③能模拟运用重复、对比手法进行写作。

(2)过程与方法:通过从细节、动作、语言、外貌、心理等描写来分析人物性格特征以及相关练习,来掌握推知文章主旨的鉴赏方法。

(3)情感、态度与价值观:①理解人物形象的复杂感情;②珍爱新生活,树立为远大理想而奋斗的决心和信心。

3.教学重点、难点

第二步:教法说明

第一课时简单回忆作者,重点完成课文内容分析和人物分析;第二课时简单回忆第一课时

所讲要点,重点完成写法分析和写作片段训练。

第三步:学法说明(按“听一看一想一写”的步骤进行)

(1)回忆旧知识,导入新课:

(2)点明学习目标和重点,进行新课;

(3)讲解“重复”和“对比”的含义。

第四步:巩固学习

以上是某位初中语文教师在教学鲁迅的《故乡》一课时进行的教学设计,以下对其评价错误的一项是( )。

A、三个目标呈递进状态,每一层均以前一层为基础,同时显示了学生学习把握与理解的过程也是递进式的,符合学习的规律

B、恰当设计三维目标,且在教学设计过程中都得到了充分的体现

C、第二课时是教学的重点所在——完成写法分析和写作片段训练

D、本篇设计虽然对学生培养写作能力有很大帮助,但缺乏对文本本身的欣赏与揣摩

B、恰当设计三维目标,且在教学设计过程中都得到了充分的体现

C、第二课时是教学的重点所在——完成写法分析和写作片段训练

D、本篇设计虽然对学生培养写作能力有很大帮助,但缺乏对文本本身的欣赏与揣摩

答案:B

解析:

本题考查教学实施。分析教学内容可以发现,情感态度与价值观目标在教学设计中有所欠缺。《故乡》中体现了鲁迅深切的爱国情感,而题干教学目标设计中并没有充分展示文章所透露出的深切感受。故B项说法错误,本题当选B项。

第7题:

《风筝》一课,教师设计了三个教学目标:①了解关于鲁迅的文学常识,理解并积累“憔悴,宽恕,苦心孤诣”等词语;②以风筝为线索,抓关键词句,领会作者复杂的感情;③运用自主合作探究的方法理解难懂词句,探讨疑难问题。

对该教师的教学设计评价恰当的是( )。

对该教师的教学设计评价恰当的是( )。

A.目标设计缺少对情感态度价值观目标的明确设定

B.作者鲁迅是学生熟悉的大作家,无需再作介绍

C.自主合作探究会使课堂秩序混乱,不利于攻克难点

D.设计不符合初中学情,超出学生的认知水平和学习规律

B.作者鲁迅是学生熟悉的大作家,无需再作介绍

C.自主合作探究会使课堂秩序混乱,不利于攻克难点

D.设计不符合初中学情,超出学生的认知水平和学习规律

答案:A

解析:

纵观这三个目标,仅从知识与能力、过程与方法层面设定目标,缺少了情感目标,而本文的思想教育意义是很明显的,“勇于剖析自己的精神”,不应舍掉,故A项评价正确,当选。

第8题:

确定了的学习目标,学生进行无教师参与的自主学习的过程通常又称为“教学过程”。()

正确答案:错

第9题:

下面是一位教师教学《桂林山水》一课的教学目标:(1)理解词语含义,了解景物特点,并展开合理想象,掌握运用对比手法显示景物特点的写作方法,学习“总-分-总”的表达方法。(2)通过对桂林山水独特的美的感受,激发热爱祖国壮美山河的情感。(3)着重培养观察能力、表达能力、朗读能力和对优美语言的敏锐感受能力。你认为这一教学目标的设计:()

- A、目标十分详细清楚。

- B、体现了“知识和能力”、“过程和方法”、“情感态度和价值观”三个维度的整合。

- C、目标表述不够清晰、到位。

- D、有的表述语言不够准确。

正确答案:B,C,D

第10题:

根据对《月之故乡》谱例的分析,设计一课时的音乐课。 要求: (1)教学目标:从课程标准的三个维度进行目标设计,注意行为动词的表述,具有可操作性。 (2)教学环节:关注音乐本体,注重参与体验,注意学习方式,培养学习能力,方法适合全体学生。

正确答案:《月之故乡》教学设计一、教学目标(一)情感态度与价值观目标学习歌曲《月之故乡》,体会并表现歌曲所表达的深切的思乡之情。(二)过程与方法目标通过听、辨、感等活动,丰富学生的情感体验,让学生更好地理解音乐、感受音乐、体验音乐所表达的情感与内涵。(三)知识与技能目标能够用自然圆润的声音演唱《月之故乡》,知道这是一首多段体的歌曲,能够在甄别相似乐句的异同点中准确演唱并记忆歌曲。二、教学重点能够在甄别相似乐句的异同点中准确演唱并记忆歌曲。三、教学难点旋律中5、6小节与13、14小节的区别。四、教学准备音乐教室、多媒体、音乐教学课件、钢琴。五、教学过程(一)常规发声,声音铺垫1.师生问好。2.发声练习。【设计意图】通过常规发声训练,纠正演唱中的咬字、气息和歌唱位置,为学生把歌唱好做准备。(二)导入新课,激发情感导语:在这美丽的金秋十月,很高兴和同学们一起来完成这节音乐课的学习。提到"秋",我们刚刚过完了一个和"秋"有关的节日,还记得是哪个节日吗?(中秋节)中秋节又叫团圆节,你们在这个节日里都与你的家人团聚了吗?有一位老人,59年没有在家乡过中秋节了,他思念自己的家乡,就写了一首诗叫《月之故乡》,有作曲家把这首诗谱上了曲,就变成了一首歌,现在,老师就为同学们来演唱这首歌曲,让我们来听一听这位诗人是如何思念他的家乡的。【设计意图】通过回忆刚刚过完的中秋节引出课题《月之故乡》。教师演唱--《月之故乡》。【设计意图】教师有感情地范唱,让学生对歌曲形象有整体认识并初步感受歌曲情绪。板书课题《月之故乡》。(三)学习歌曲,挖掘情感1.出示歌曲《月之故乡》曲谱,请学生观察歌曲的结构。2.学唱第一乐段曲谱。【设计意图】试唱主题旋律,加深对主题的印象,为与后面的曲谱比较做准备。3."出示第二段曲谱,与第一段作比较。(1)比较节奏。(2)比较旋律。(3)试唱前两段乐谱。4.出示第三段曲谱,与第一段作比较。(1)比较旋律。(2)比较节奏、(3)试唱前三段乐谱。5.出示第四段乐谱,与第一段作比较。(1)比较旋律。(2)试唱第四段乐谱。(3)试唱整首乐谱。(4)提示注意每一乐段的相同与不同之处。【设计意图】通过相似旋律与节奏的演唱比较,解决演唱时容易唱混淆的问题,并加深对歌曲情绪的把握。6.出示歌词,再次听范唱。7.跟教师钢琴演唱歌词。(四)理解歌曲,抒发情感1.介绍词作者彭邦正。彭邦正(桢)(1919-2003),20世纪闻名海峡两岸与大洋彼岸的诗人,也是一位心系故土的爱国游子。他以《诗玫瑰的花圈》代唱战歌、以《花叫》代唱建设、以《月之故乡》代唱祖国统一、以《梦·致花神之诗》代唱爱心……归乡的夙愿一直魂牵梦萦于其晚年。但由于健康状况,直到辞世,这位阔别故乡59年的海外华文诗坛巨匠,才终于实现了他毕生最大的夙愿--魂归故里,落叶归根。2.再次演唱歌曲《月之故乡》。【设计意图】通过对词作者彭邦正的了解,引导学生更好地理解歌曲内涵,表达歌曲情绪。(五)总结提高,升华情感1.播放《乡愁》视频。2.再次演唱歌曲《月之故乡》。【设计意图】通过欣赏视频《乡愁》,引导学生深刻体会游子的思乡之情,随着情感的升华,从"把歌曲唱会"到"把歌曲唱好"。